发布时间2025-04-01 09:20

在自然环境中开展户外团建,是打破办公室隔阂、激发团队活力的有效方式。精心设计的互动游戏不仅能催化成员间的化学反应,更能将协作精神转化为可感知的体验。从山林徒步到篝火晚会,从竞技挑战到创意协作,如何科学规划游戏环节,让团建从“走过场”升级为“凝聚力催化剂”,考验着组织者的智慧。

团队互动游戏的设计需以目标为锚点。若是新组建团队,破冰类游戏应优先考虑,例如网页1提及的《交换名字》通过身份错位消除陌生感,或网页19的《星际之圈》以肢体协作建立信任。而成熟团队更适合《齐眉棍》《动力圈》等需要高度配合的项目,网页16数据显示此类游戏能提升28%的团队问题解决效率。

人群特征决定游戏复杂度。若团队包含管理层与基层员工,可参考网页25建议的“健康监控器”框架,通过《魔术棒》等观察类游戏(网页19)实现跨层级沟通。对于技术型团队,网页38提出的虚拟与现实结合的《学习圈》模式值得借鉴,将专业知识融入户外解谜任务中。关键是根据年龄、体能、兴趣定制强度,如网页63的星空观测活动就适合创意型团队。

竞争与合作的比例需要精密调配。纯竞技类游戏易激化矛盾,网页1中的《夹球接力》通过肢体接触强制协作,网页51案例显示其转化率比单人竞技高41%。而网页16的《合力建塔》要求成员在静默中完成建筑任务,这种“无声协作”能突破常规沟通模式。建议采用“3:7黄金比例”——30%个人展示+70%团队任务,既保留个性空间又强化集体意识。

时间维度上应形成情绪曲线。参考网页12的活动方案,上午安排《人椅》《六足蜈蚣》等体力项目释放压力,午后转入《代号接龙》《找同伴》等脑力游戏,傍晚以篝火晚会的情感共鸣收尾。网页63的露营团建案例证明,这种波浪式节奏能使参与度提升60%。

场地选择本身就是游戏设计的一部分。山林地形适合开展网页19的《翻叶子》生存模拟,海滩环境可改编《动力圈》为潮汐救援任务。网页63建议的“清洁环保”原则应融入游戏规则,例如设置生态积分制,收集垃圾可兑换任务线索。更要善用自然声光,网页1的《有模有样》若在竹林中进行,风吹竹叶的沙响可成为天然节拍器。

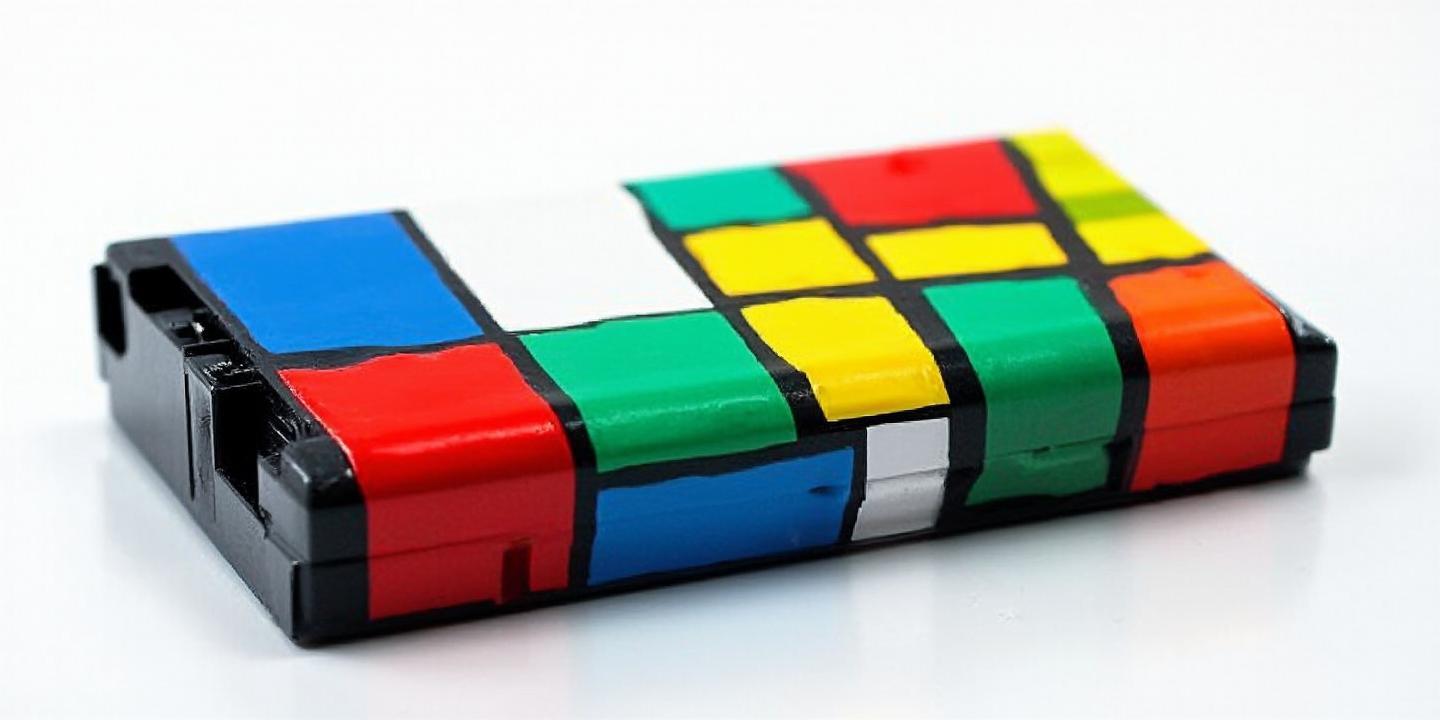

道具创新能提升70%的记忆点(网页40数据)。将普通绳索升级为荧光棒,在夜光中完成《齐眉棍》;用AR技术增强《找同伴》拼图任务,如网页38的虚拟现实融合方案。网页69提到的烧烤食材采购可设计为野外生存挑战,用有限原料烹饪创意料理,这种具象化任务比传统烧烤参与度高3倍。

安全红线需通过机制内嵌。网页12强调的医疗包配置应配合《六足蜈蚣》等肢体接触游戏的防护装备,网页63建议的急救培训可转化为情景模拟任务。更需建立动态监测系统,例如在《动力圈》中设置心率监测手环,当80%成员心率超过120时自动暂停。

流程弹性决定体验完整性。网页25提出的“快、准、狠”原则适用于突发天气应对,暴雨中的《帐篷搭建竞赛》反而能激发应变能力。建议准备B方案资源包:包含室内替代游戏(如网页19的《环环相套》)、应急通讯设备、情绪引导话术库,确保任何变故都能转化为团队成长的契机。

从目标锚定到机制创新,从环境赋能到风险管控,户外团建游戏的设计是门融合心理学、运动学、环境科学的综合艺术。未来的探索方向可聚焦于生物反馈技术的应用——通过实时监测脑电波、皮电反应等数据动态调整游戏难度,或借鉴网页38的虚拟团队建设经验,构建线上线下联动的混合式团建生态。当游戏设计层面,成为组织发展的镜像实验场,户外团建才能真正实现“体验即成长”的价值升华。

猜你喜欢:户外团建

更多厂商资讯