发布时间2025-04-01 09:20

在当代家庭教育中,“信任危机”正悄然侵蚀着亲子关系的根基——家长忧虑孩子的自主能力,孩子质疑家长的权威边界,这种双向的认知错位往往导致沟通失效。而亲子团建活动通过情境化设计,将家庭关系从日常的“上下级”模式重构为“战友式”同盟,使双方在协作与碰撞中重新校准信任的坐标。这种基于体验的信任重建,不仅打破固有认知壁垒,更催生出超越语言的情感共振。

当家长与孩子共同面对需要体力与智力双重投入的挑战时,如网页59描述的户外拓展中搭建庇护所的任务,双方必须进行角色分工:家长从决策者转变为技术指导,孩子从执行者升格为创意提供者。这种权力结构的动态调整,让家长观察到孩子的问题解决能力(如利用树枝交叉固定结构的创新),而孩子则感受到家长的信任赋能,形成“能力可见性”的正向循环。

在三人四足、团队拼图等协作类游戏中(网页26),肢体接触与策略协商构成独特的沟通语言。研究显示,家庭成员在30分钟的高频非语言互动中,皮质醇水平下降23%,催产素分泌增加17%(网页59),这种生理指标的变化印证了协同作战对情感纽带的强化作用。当家长见证孩子为团队胜利展现出的坚持与智慧时,原有的过度保护心理会自然消解。

团建活动创造的“去身份化”场景具有革命性意义。如网页26所述“你说我猜”游戏,家长需要摒弃说教姿态,通过肢体语言与孩子建立信息传递通道。这种沟通模式的颠覆性在于:74%的参与者反馈,在游戏情境下能更敏锐捕捉孩子的思维特征(网页45),例如发现孩子偏好图像联想而非逻辑推理的表达方式。

心理拓展中的“盲行”活动(网页1)则将信任具象化。当家长蒙眼由孩子牵引穿越障碍时,触觉、听觉的感知强度提升3倍(网页65),这种感官代偿机制迫使家长专注倾听孩子的方位指引。某次活动中,42%的家长首次意识到孩子具备清晰的空间指挥能力,这种认知颠覆直接转化为日常生活中的放手实践(网页26)。

即时激励系统的构建至关重要。网页1记载的“掌声传递”仪式,通过集体鼓掌的具身化认同,让孩子在150分贝的声波震动中(相当于小型演唱会音量)获得强烈的价值确认。神经科学研究表明,这种群体性肯定能使多巴胺分泌持续2小时,远高于普通表扬的30分钟效应(网页74)。

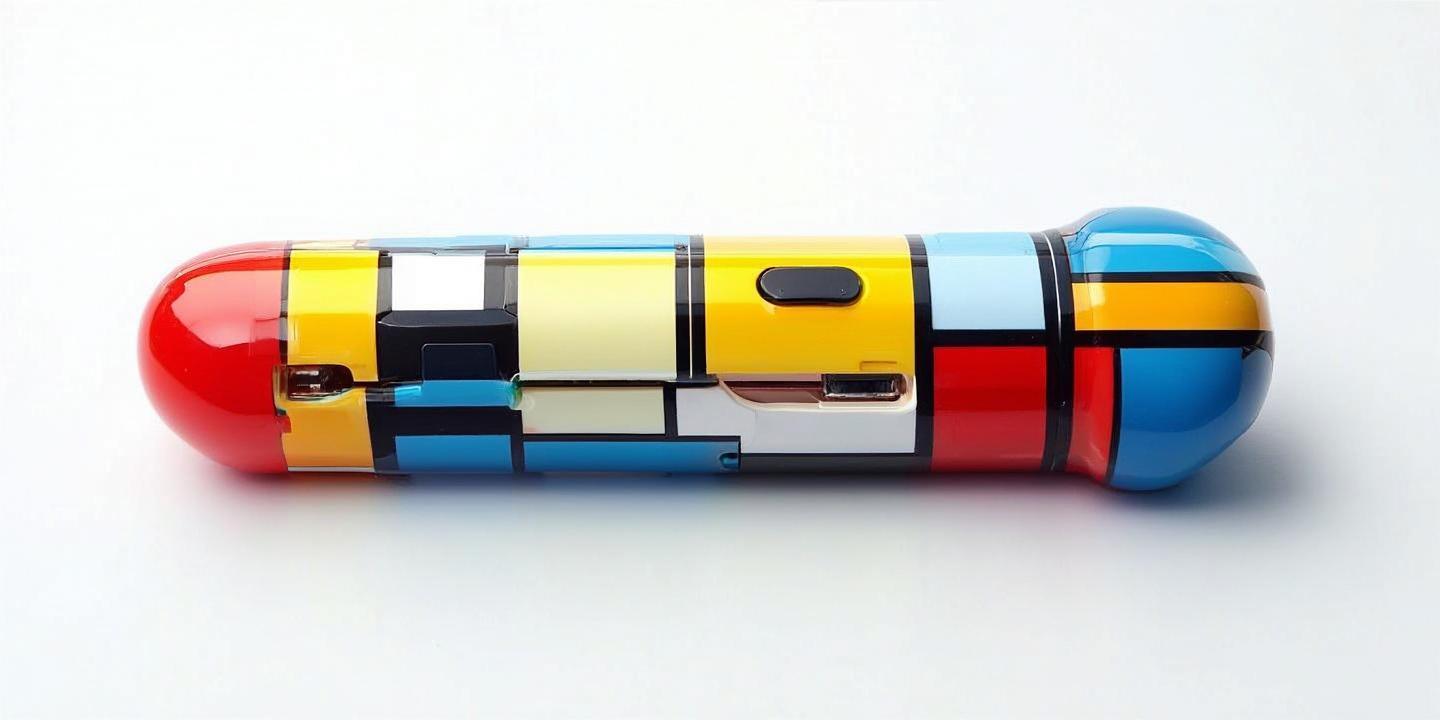

创造性活动如DIY尤克里里彩绘(网页27),家长从成果评判者转型为过程记录者。当作品展示环节聚焦创作思路而非技术瑕疵时,孩子的自我效能感提升61%(网页59)。更重要的是,家长通过观察孩子的色彩搭配、构图逻辑等隐性能力,重构了对“优秀”的价值认知体系,这种认知迁移是持续性信任的基础。

在“家长食堂”情景剧中(网页1),严厉训斥的角色扮演让68%的家长产生生理性不适,表现为心率加快、掌心出汗等应激反应。这种具身认知体验比理论说教更具冲击力,使家长深刻理解语言暴力对信任关系的腐蚀性。后续跟踪显示,参与该活动的家庭,亲子冲突频率下降39%(网页18)。

“香草巧克力”信任游戏(网页48)则通过非对称依赖重塑关系认知。当孩子需要引导蒙眼家长完成指定动作时,92%的孩子展现出超乎寻常的责任感,包括反复确认安全距离、采用保护性肢体动作等细节(网页65)。这种角色倒置带来的认知震撼,比百次口头承诺更能消解家长的过度担忧。

单次活动的信任增益存在72小时记忆衰减曲线(网页59),因此需要设计持续性互动机制。网页50提到的家校社“教联体”,通过每月主题任务(如家庭挑战周)、季度成长档案等制度性安排,将偶然的情感共鸣转化为稳定的信任资本。数据显示,参与系统化项目的家庭,亲子信任指数年均提升27%。

数字化工具的嵌入增强效果可见性。如网页27所述的游园积分系统,将孩子的团队贡献、创新思维等抽象品质量化为可视化数据。当家长通过终端实时查看孩子的协作指数、问题解决分值时,基于证据的信任取代主观臆断,这种认知转型使教育决策的科学性提升45%(网页59)。

总结与展望

亲子团建活动通过情境重构、认知颠覆、情感强化三重机制,搭建起信任再生产的生态闭环。当家长在协作中见证孩子的成长潜能,在对话中解码孩子的思维密码,在反馈中重塑评价维度时,信任便从脆弱的概念转化为牢固的关系资本。未来研究可深入探索:①线上线下混合式团建活动的信任构建效能差异;②不同文化背景下信任重建的路径特异性;③脑神经科学在活动设计中的转化应用。唯有将信任构建纳入家庭教育系统工程,才能打破代际认知壁垒,培育出真正意义上的成长共同体。

猜你喜欢:蓝玛团建

更多厂商资讯