发布时间2025-04-01 15:42

在准备北京校考(如央美、清美等)作品集时,作品深度是评委考察的核心要素之一。以下结合多个权威来源,总结展示作品深度的关键策略与实操建议:

1. 聚焦核心议题

选择具有社会意义或人文关怀的主题(如环境保护、身份认同、文化冲突等),通过系列作品展开多维度表达。例如,围绕“城市记忆”主题,可结合绘画、装置、摄影等多种媒介,体现对社会现象的批判性思考。

参考案例:网页57提到“环境保护主题的系列作品,可通过多种艺术形式展现同一理念”,强调主题的统一性与延展性。

2. 个人化叙事

将个人经历、情感或观察融入作品。例如,以家庭关系为切入点,通过私密化的视觉语言(如旧物拼贴、日记体手稿)传递情感张力,增强作品的独特性和共鸣感。

1. 展示思维脉络

在作品集中加入调研手稿、灵感草图和实验性记录。例如,呈现从初期采风速写到最终成品的演变过程,体现对题材的持续探索与逻辑推导。

技巧:使用Sketchbook记录创作思路,包括Mindmap(思维导图)、材料实验、色彩板等,展现系统性思考。

2. 批判性思考的体现

通过文字注释解释创作中的关键决策点。例如,在装置作品中说明为何选择特定材料(如废旧金属)象征工业化对环境的影响,展示对材料属性的深度理解。

1. 基础功与创新性结合

在素描、色彩等传统科目中融入个性化技法。例如,用超写实素描表现具象物体,但通过构图打破常规视角(如局部放大、非对称分割),体现对经典技法的突破。

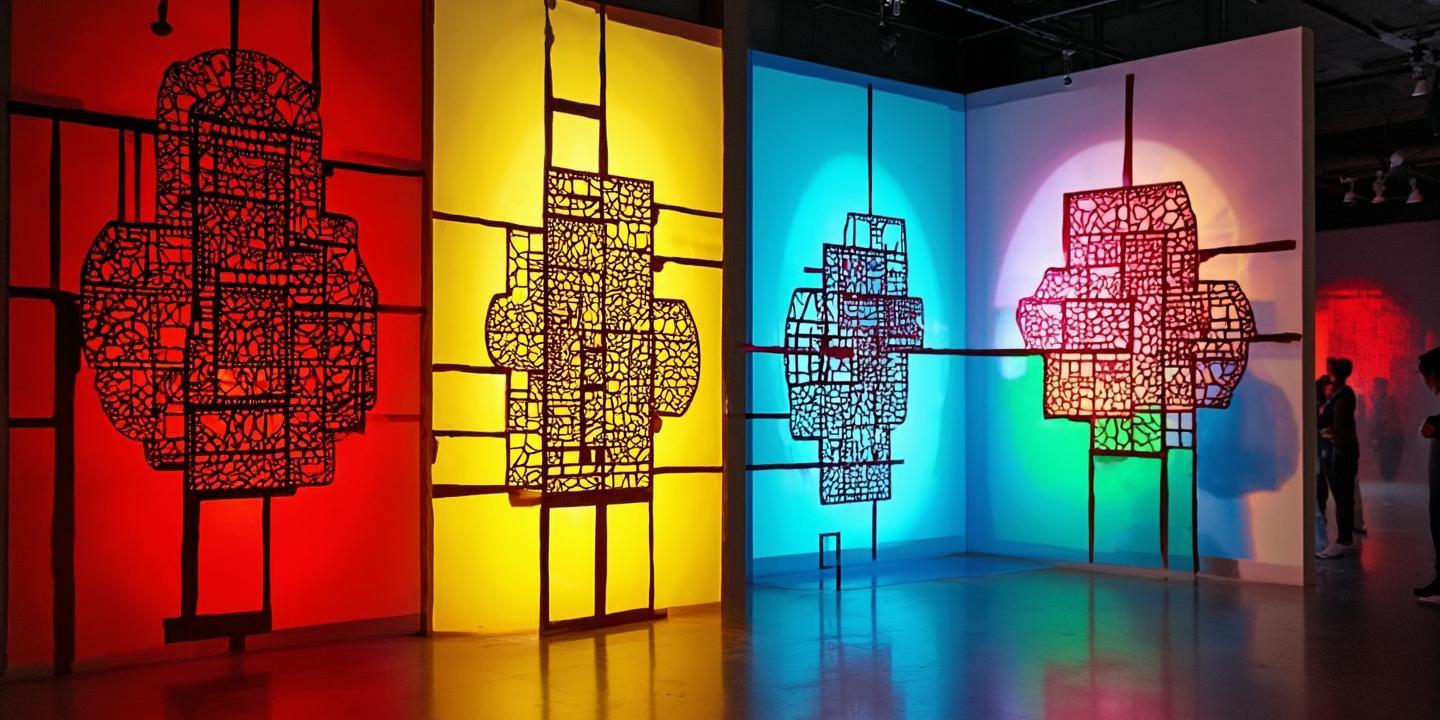

2. 跨媒介实验

尝试综合材料、数字媒体或行为艺术等多元形式。例如,将传统水墨与动态投影结合,探讨传统与现代的对话关系,展示对媒介边界的探索。

注意:跨媒介需与主题紧密关联,避免形式大于内容。

1. 排版强化叙事逻辑

按“问题提出-研究过程-解决方案”的逻辑组织作品。例如,将调研手稿、实验性作品与成品依次排列,形成完整的视觉叙事链。

技巧:使用对比布局(如黑白与彩色作品交替)增强视觉节奏感,但需保持整体风格统一。

2. 文字说明的精准性

每件作品配以简短说明(100字内),重点描述“创作动机”与“突破点”。例如:“本系列通过解构传统山水画构图,探讨城市化对自然景观的侵蚀”。

1. 学术性与实验性并重

评委不仅关注作品完成度,更看重潜在发展空间。可加入1-2件未完成但具有探索价值的实验作品(如材料拼贴的阶段性成果),展示学术潜力。

2. 文化深度与当代性

在传统题材中注入当代视角。例如,以敦煌壁画为灵感,用数字绘画重构色彩体系,探讨文化遗产的数字化保护。

通过以上策略,作品集不仅能展示扎实的艺术功底,更能体现对议题的深度思考与独立艺术人格,从而在竞争激烈的校考中脱颖而出。

猜你喜欢:清美集训

更多厂商资讯