发布时间2025-04-02 03:03

中央美术学院校考不仅是专业能力的较量,更是心理素质的持久战。每年数以万计的考生中,仅有少数人能在激烈的竞争中脱颖而出,而成功者往往具备一个共同特质:稳定的心理状态。艺术创作需要感性,但备考过程却需要理性与感性的平衡——如何在高压环境下保持清醒的头脑,在反复挫败中坚守艺术初心,这正是每位央美考生必须面对的课题。

备考初期,明确目标定位是心态调整的基石。央美校考对专业能力的要求具有鲜明的学院派特征,例如2023年造型艺术专业录取线高达109名,这意味着考生需在数万份试卷中进入前0.3%的序列。但数据不应成为焦虑源头,反而要转化为自我认知的标尺。建议考生通过历年真题分析(如2024年设计基础科目新增的跨媒介创作要求),客观评估自身与院校要求的匹配度。

接纳自身不足同样重要。一位2022级央美新生在知乎分享:"考前三个月发现色彩静物始终突破不了空间感,后来老师建议我暂时放下画笔,通过雕塑泥塑理解三维结构,反而打通了创作思路。"这种将短板转化为多维训练的方法,正是基于对自我能力的清醒认知。考生需明白,校考不是完美主义的竞技场,而是展现个人艺术特质的舞台。

时间管理需要遵循艺术训练的特殊规律。央美状元画室的案例显示,成功考生往往采用"3+2+1"模式:每天3小时基础训练(素描、速写)、2小时创作思维拓展、1小时文化课巩固,这种结构化安排既保证基本功打磨,又避免思维僵化。值得注意的是,2025年校考时间可能提前至1月,这就要求考生在秋季就完成技法体系的构建。

动态调整计划同样关键。北京成功轨迹画室的教学日志记载:有位考生在模考中发现创作设计得分波动较大,立即将晚间2小时拆分为"30分钟素材积累+90分钟主题创作",通过高频次小稿训练提升应变能力。这种基于实时反馈的调整机制,能有效缓解因进度滞后产生的焦虑。

压力疏导需要建立多维通道。心理学研究表明,美术生集训期间产生的焦虑情绪,60%源于同伴比较。建议组建5-8人的备考小组,定期开展作品互评——中央美院附中的实践表明,这种交流能使焦虑指数降低34%。同时要善用外部资源,如清美屹立画室推出的"压力释放工作坊",通过即兴戏剧等方式帮生打破创作思维定式。

应对突发状况需预设心理预案。2024年校考中出现过考生因颜料冻结影响发挥的案例,后来发现该生提前准备了暖手宝和速干媒介。这种物资准备背后反映的是心理建设的完整性。建议考生在模考中刻意设置干扰项(如限时变更创作主题),锻炼应激状态下的心理韧性。

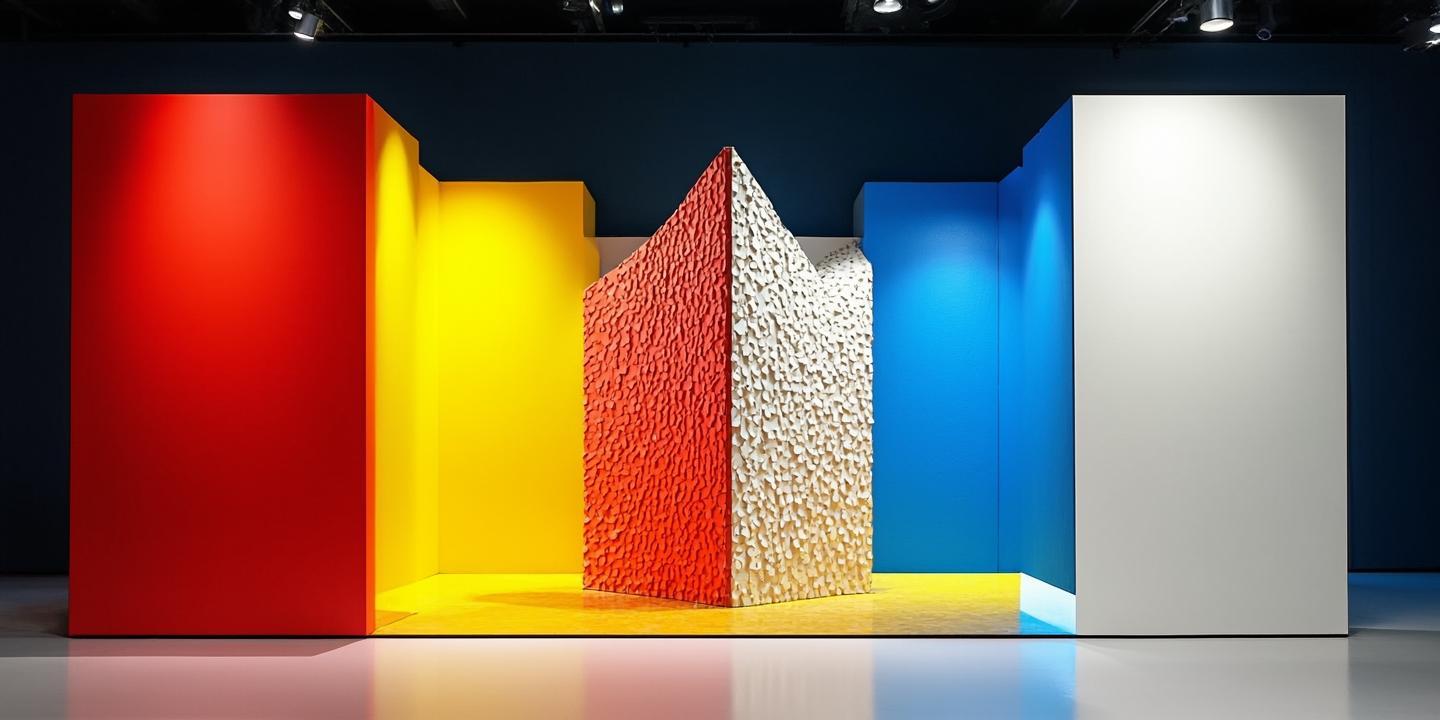

审美疲劳是备考后期的隐形杀手。杭州某画室的跟踪调查显示,持续3个月重复训练会使创作敏感度下降40%。破解之道在于建立"输入-输出"的良性循环:每周安排半天时间参观美术馆(如央美毕业展的数字艺术板块),用新鲜刺激激活创作神经。同时可以尝试媒介转换,比如用水彩技法表现素描课题,这种跨界练习能显著提升思维活跃度。

保持艺术初心需要仪式感。有位三战考生在备考日记中写道:"每天晨起临摹《八十七神仙卷》的飘带线条,这个仪式让我记住为何出发。"这种将传统文化元素融入日常训练的方法,既能提升线描能力,又强化了信念感。建议考生建立专属的"艺术灵感库",收集触动心灵的图像、文字、音视频,在迷茫时重拾创作激情。

当最后一抹颜料在考卷上凝固,考生终将明白:央美校考不仅是技艺的考核,更是心智的淬炼。那些在画架前与自我对话的深夜,在挫折中重构认知的顿悟,最终都会积淀为超越考试的艺术素养。建议后续研究可深入探讨元宇宙技术在校考心理训练中的应用,通过虚拟现实模拟考场环境,这或许能开创艺术备考的新范式。而对于正在征途的考生,请记住:调色板上最珍贵的颜料,永远是你对艺术不变的热忱。

猜你喜欢:北京画室

更多厂商资讯