发布时间2025-04-02 05:28

中央美术学院作为中国美术教育的最高学府,其校考录取政策始终以选拔具有艺术创造力与学术潜力的专业人才为核心目标。在艺术生作品集的审核中,央美不仅关注技法表现,更强调对艺术思维的深度考察与个性化表达,这种理念贯穿于作品集的选题、呈现形式与创作逻辑的每一个环节。

央美对作品集的核心要求体现在作品的完成度与原创性上。根据建筑学院、设计学院等院系的初审标准,作品需展示完整的创作流程,例如建筑学方向要求作品集包含2-5个独立完成的建筑设计案例,每个项目需涵盖调研分析、方案推演、技术图纸与效果呈现的全过程,且需体现对空间功能与艺术美学的平衡能力。而设计类专业则强调“视觉美感与实用性的结合”,如视觉传达作品需在20-28页内通过3-5个高质量案例展现从概念发想到视觉落地的完整逻辑链条。

在创新维度上,央美明确反对套路化创作。2023年设计学院初审通过率仅18%的数据显示,评委更青睐具有实验性的作品。例如实验艺术方向近年录取的典型案例中,包含用数字媒体解构传统水墨的作品,或是通过装置艺术探讨社会议题的创作。这种创新不仅体现在媒介突破上,更要求作品具有学术前瞻性,如2022年建筑学院录取作品《共生花园》通过参数化设计探索生态建筑的可能性。

不同院系对作品集的考察重点呈现显著差异。建筑学院要求作品集必须包含手绘线描、建筑模型等专业内容,强调空间认知能力;而城市设计方向则需展现对城市肌理、公共空间改造的思考。以2022年录取数据为例,城市艺术设计专业初审通过者中,83%的作品集包含城市微更新、社区活化等具体课题的解决方案。

这种专业细分要求考生必须深入研究目标方向的教学特色。例如报考艺术与科技方向的考生,作品集中需体现跨学科融合能力,曾有成功案例将生物艺术与交互设计结合,通过菌丝体培育装置探讨生命。而文物保护方向则重视传统技法的现代表达,2023年录取作品《古瓷新生》通过3D扫描与金缮工艺的跨界创作获得评委高度评价。

央美近年愈发重视作品集的学术深度,要求与1500字研究计划形成呼应。建筑学院明确要求研究计划需体现“对所报方向的文献综述与学术展望”,2022年录取的研究计划中,有考生通过对比包豪斯与宋代《营造法式》的空间哲学,提出“东方建构学”的理论框架。这种学术要求倒逼考生在作品集中展现研究能力,如某工业设计录取作品通过田野调查收集300组用户数据,运用KANO模型进行需求分析。

学术规范方面,设计学院要求论文写作必须符合学术论文格式,包含摘要、关键词、参考文献等要素。2023年视觉传达方向的优秀论文《汉字解构的视觉叙事研究》,不仅引用贡布里希的图像学理论,还结合眼动仪实验数据进行量化分析,这种严谨的学术训练痕迹成为重要加分项。

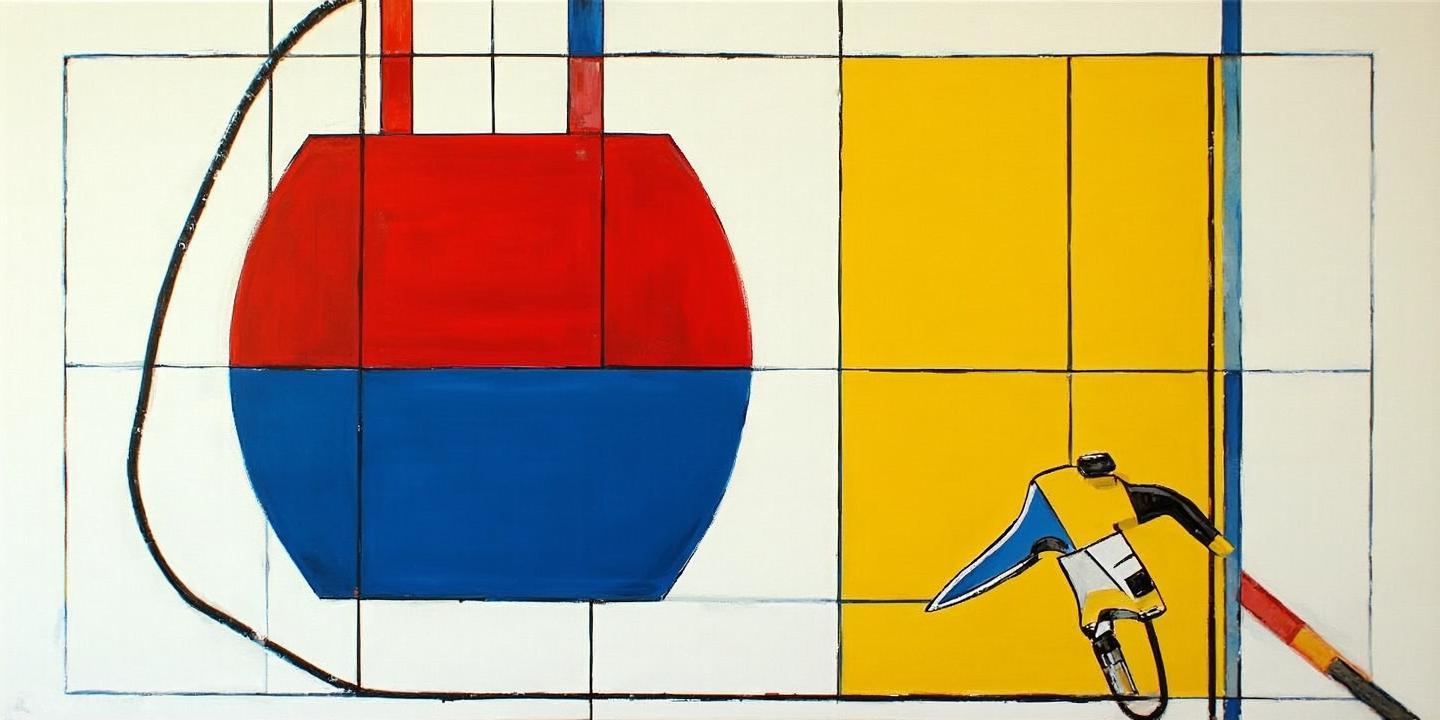

作品集的视觉呈现需达到专业出版标准。各院系明确规定作品集须采用A4规格,建筑学院建议总页数控制在23-28页,每件作品需标注创作时间、媒介、尺寸等信息。色彩表现方面,央美附中留校作品显示,评委偏好塞尚式的结构性色彩,反对“联考式”的粉调处理。2024年造型艺术录取作品中,最高分试卷的静物写生采用伦勃朗式用光,通过厚涂技法展现质感层次,这种学院派表现手法备受青睐。

在技术规范执行层面,国际学院的初审案例具有警示意义:曾有考生因作品图片分辨率不足5M被判定为无效申请。数字作品需提供创作过程截图,如三维建模需展示拓扑结构、材质节点等中间文件,平面设计要包含草稿迭代记录。这些细节要求体现了央美对创作真实性的严格把控。

中央美院的录取政策构建了多维度的作品集评价体系,既注重传统功底的扎实性,又强调创新思维的突破性。随着2025年招生简章中“实验与科技”方向的增设,未来作品集的考察或将更侧重科技艺术、数字人文等跨领域创作能力。建议考生在准备过程中建立“创作-研究”双向思维,既要深入研读目标专业的学术脉络,又要保持对社会议题的敏锐洞察。值得关注的是,2024年校考首次允许提交NFT作品集,这预示着艺术与区块链技术的融合可能成为新的考核维度,考生需在坚守艺术本质的积极探索前沿技术的创造性应用。

猜你喜欢:美术集训

更多厂商资讯