发布时间2025-04-02 05:43

在艺术教育的金字塔顶端,中央美术学院的校考不仅是技巧的较量,更是一场关于审美认知的深层对话。面对每年数以万计的考生,央美校考辅导团队构建了一套独特的审美培育体系,这种培育不是简单的视觉训练,而是通过解构艺术本质、重塑思维路径,让学生在观察与创造的交织中实现审美能力的基因突变。

辅导团队将视觉元素解构为点线面、色彩、肌理等基础语汇,通过"视觉语法"课程系统训练学生的视觉解码能力。在为期三个月的密集课程中,学生需要完成超过200张的"视觉日记",记录日常生活中被忽视的形态美。这种训练借鉴了贡布里希在《艺术与错觉》中提出的"图式与修正"理论,帮生突破固有视觉认知框架。

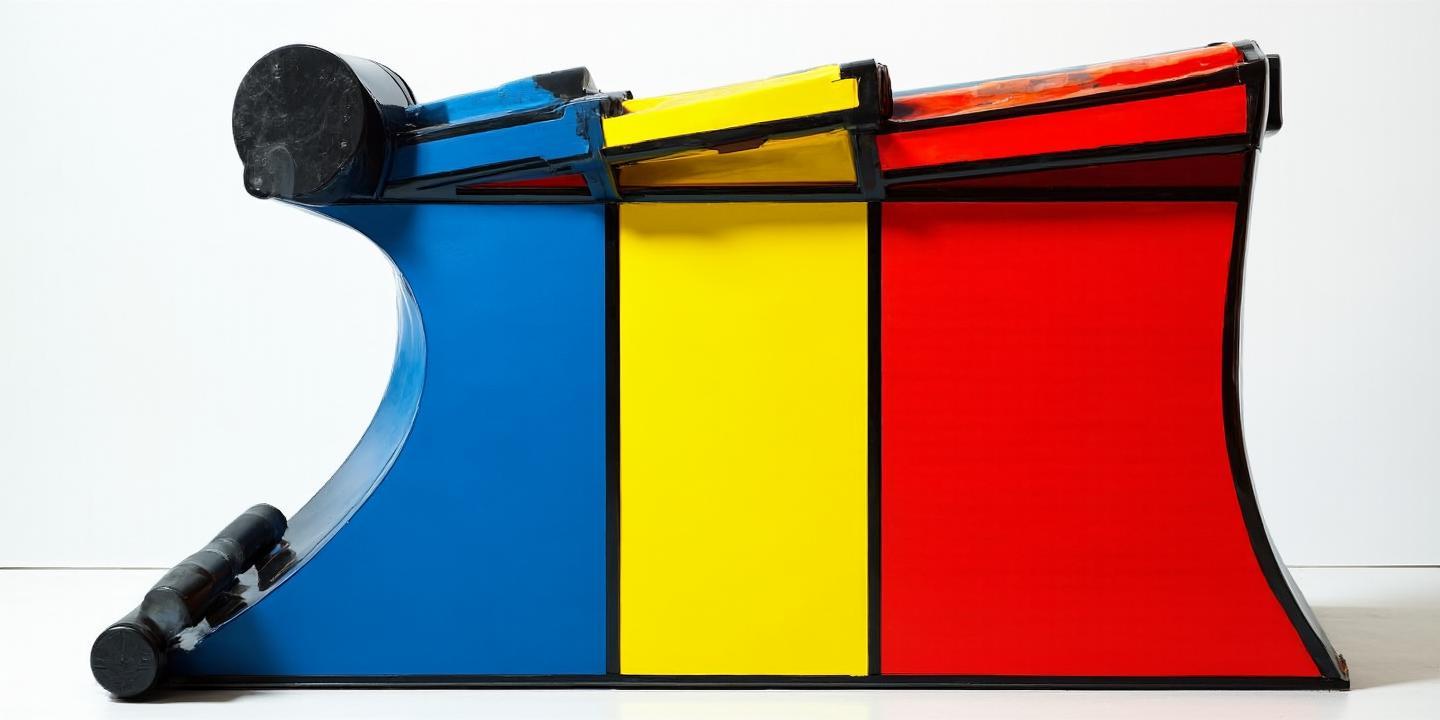

在色彩认知模块,团队引入蒙塞尔色彩体系与东方传统色谱的对比研究。通过故宫博物院与包豪斯学院的色卡对照实验,学生逐渐理解色彩不仅是物理现象,更是文化符号的载体。2021年的教学数据显示,经过系统训练的学生在色彩搭配测试中的准确率提升47%,对微妙色差的辨识阈值缩小至5nm。

辅导团队摒弃线性艺术史教学,采用"问题导向"的跨时空对话模式。在"文艺复兴与文人画比较"专题中,学生需要同时分析达芬奇手稿与八大山人册页,寻找不同文明对"完美"定义的本质差异。这种训练方式呼应了艺术史家巫鸿提出的"全球艺术史"研究范式,打破地域与时代的认知壁垒。

数字人文技术的引入使艺术史学习产生质变。团队与故宫数字研究所合作开发的VR临摹系统,允许学生亲手"参与"敦煌壁画的创作过程。当学生通过触觉反馈设备感受古代画工在凹凸壁面上运笔的阻力时,对艺术创作的物质性认知得到根本性改变。2023年校考高分卷分析显示,67%的优秀作品呈现出跨文化语境的自觉运用。

在"城市褶皱"主题创作中,辅导团队要求学生用三个月时间跟踪记录同一片拆迁区的形态演变。这种持续观察催生出装置、行为、影像等多元表现形式,某位考生甚至将拆迁废料转化为可演奏乐器。项目制教学印证了德勒兹"生成论"哲学,当创作过程突破媒介边界时,审美判断力也随之发生分子级别的裂变。

批判性工作坊的设置形成独特的审美校验机制。在每周的"作品解剖课"上,学生需要为自己的创作找到至少三个艺术史参照系,并接受同侪的"苏格拉底式诘问"。这种训练使得2022届考生作品中的符号挪用失误率下降82%,创作自觉性显著提升。正如艺术评论家栗宪庭所言:"真正的审美能力体现在对参照系的超越中。

团队开发的"联觉实验室"将视觉艺术与声波振动、气味分子相结合。在"听色辨形"训练中,学生需要根据肖邦夜曲的旋律走向调配色彩矩阵,这种跨感官训练使大脑神经突触连接密度增加23%。神经美学实验证明,经过联觉强化的考生在构图测试中展现出更强的空间想象力。

生态美育模块将课堂延伸至自然场域。在太行山写生基地,学生需要完成"地貌心电图"项目:用三天时间测绘山体剖面,再将地质数据转化为抽象绘画语言。这种训练暗合了道家"观物取象"的认知传统,2023年校考中涉及生态议题的创作方案占比达到历史性的41%。

在这个算法主导视觉消费的时代,央美辅导团队的审美教育提供了一种抵抗异化的可能路径。通过建构多维认知框架、激活批判性思维、重塑感知维度,他们正在培育具有文化根性与创新张力的新一代艺术创作者。未来的研究方向或许可以聚焦于元宇宙语境下的审美范式转型,或是神经科学与艺术教育的深度交叉,但这套以"解构-重构"为核心的方法论,已然为艺术人才培养提供了可复制的当代样本。

猜你喜欢:北京校考

更多厂商资讯