发布时间2025-04-02 09:18

在清华大学美术学院的校考体系中,作品展示不仅是考核学生技艺的试金石,更是展现艺术思考深度与创新潜能的窗口。作为中国顶尖艺术教育的选拔通道,清华美院的艺术能力考试通过素描、色彩、速写等科目,系统考察考生对造型规律的理解、对社会现实的敏感度以及形式语言的创造力。如何在有限的作品空间中构建兼具专业性与思想性的表达,成为每位考生必须突破的核心命题。

清华美院对基础造型能力的考核具有鲜明的学院派特征。在2024年校考中,设计学类与美术学类考生均需完成包含8小时专业基础测试的考核流程,其中对物体结构、空间透视、光影节奏的精准把控是评分的重要维度。网页59的案例分析显示,高分卷作品往往通过点线面的有机组合,在二维平面中构建出具有呼吸感的立体空间,例如利用黄金分割线构图强化视觉中心,或通过营造戏剧性场景。

这种能力培养需要超越机械的写生训练。网页89提供的教学经验强调,考生应在日常练习中建立“解剖学式”的观察习惯,例如对建筑结构的拆解重构、对织物褶皱的光影推演。2023年雕塑系毕业作品《记忆的褶皱》正是通过布料质感的超写实刻画,将日常物件转化为承载集体记忆的符号,这种将基础技法与观念表达深度融合的创作思维,恰是校考作品脱颖而出的关键。

优秀的校考作品需要建立清晰的叙事层次。在2024届毕业展中,获得“院长奖”的《社区共生计划》系列速写,通过鸟瞰视角呈现老城区的空间肌理,配合近景人物动态捕捉,构建出微观与宏观并置的观察维度。这种叙事策略启示考生:单一画面应包含至少两个信息层级,例如在静物构图中通过器物磨损痕迹暗示时间维度,或在场景速写中借助道具细节传递时代特征。

人文关怀的注入能显著提升作品的思想重量。网页19记录的毕业展作品《适老化居家设计》,将中国传统榫卯结构与现代人体工学结合,其创作原型正是来自考生对独居老人生活状态的持续观察。这种从社会现实提炼创作主题的方法,要求考生在备考阶段建立“田野调查”意识,通过速写本记录市井百态,在素材积累中培养问题意识。

材料媒介的实验性运用正在改变传统考核范式。2025年非全日制艺术硕士项目提出的“非遗与数字化创新”方向,反映出学院对技术创新能力的重视。考生可通过混合媒介突破二维限制,例如在素描作品中融入拓印技法表现砖石质感,或使用数字绘画工具模拟水墨晕染效果,这种跨媒介尝试在2023年校考高分卷《工业记忆》中已有成功实践。

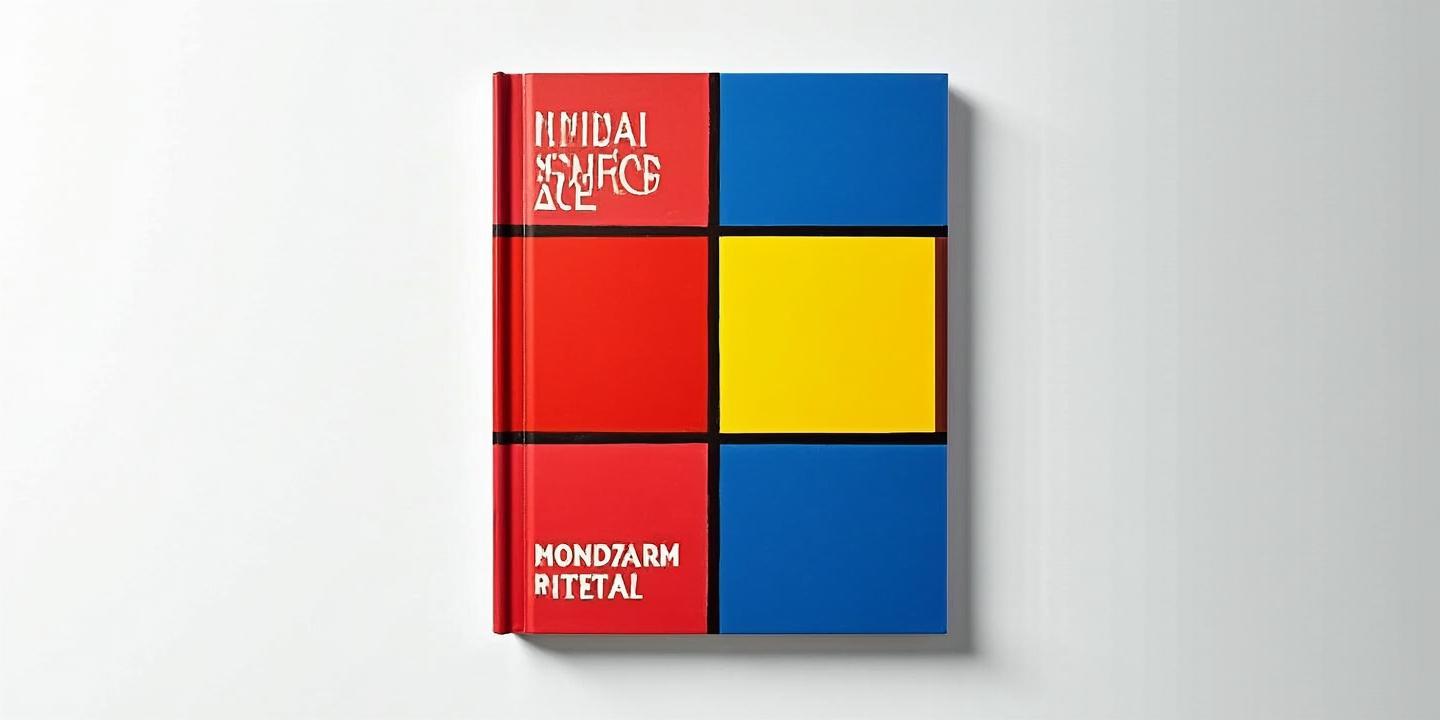

视觉语法的重构能力日益成为区分度指标。网页89强调的“画面分割构成法则”,在2024年设计色彩考题中得到充分体现:某考生通过蒙德里安式的色块分割表现菜市场场景,将琐碎的市井元素提炼为几何韵律。这种将现代主义形式语言与传统题材结合的方法,既展现了对艺术史脉络的理解,又凸显了个性化视觉表达能力。

清华美院校考作品的成功,本质上是艺术感知力、技术控制力与思想穿透力的三重奏。从近年录取数据看,文化成绩达到特控线且专业排名前15%的考生通过率达87%,这表明学院在选拔中始终坚持“专业卓越与文化素养并重”的标准。未来考生可在以下方向深化准备:建立“问题意识”导向的创作思维,在作品中呈现对社会热点的独特解读;探索AIGC工具与传统技法的融合边界,如在速写创作中借助算法生成构图方案;加强艺术理论修养,使作品呈现可见的学术脉络。

艺术教育的本质在于培养“具有文化自觉的创新者”。当考生将扎实的造型功底、敏锐的社会观察与大胆的形式探索熔铸于考卷,便不仅是通过了一场专业考核,更是完成了从技艺演练到艺术表达的质的跨越。这种跨越,正是清华美院在新时代艺术人才培养中期待看见的突破性力量。

猜你喜欢:央美校考

更多厂商资讯