发布时间2025-04-02 09:41

清华大学美术学院的校考不仅是专业能力的试金石,更是艺术灵魂的竞技场。在数以千计的考生中,如何在标准化考核框架内凸显独特个性,成为脱颖而出的关键。艺术教育专家徐冰曾指出:“真正的创造力源于对既有规则的深刻理解与主动突破。”这种平衡——既展现扎实功底,又传递独到思考——正是清美校考中个性魅力的核心。考生需以作品为媒介,将个人生命经验、文化感知与艺术语言融为一体,在严谨与自由之间找到属于自己的表达路径。

个性魅力的根基在于独特的创作视角。清美设计系教授邱松强调:“优秀的作品往往始于对习以为常现象的重新解构。”例如,某届校考高分卷《城市褶皱》将混凝土裂缝转化为水墨肌理,既展现扎实的素描功底,又将城市化进程中的矛盾隐喻融入其中。考生需跳出“为技法而技法”的陷阱,从个人生活体验中挖掘题材:童年记忆、地域文化符号,甚至对某一社会现象的深度观察,都能成为作品的灵魂支点。

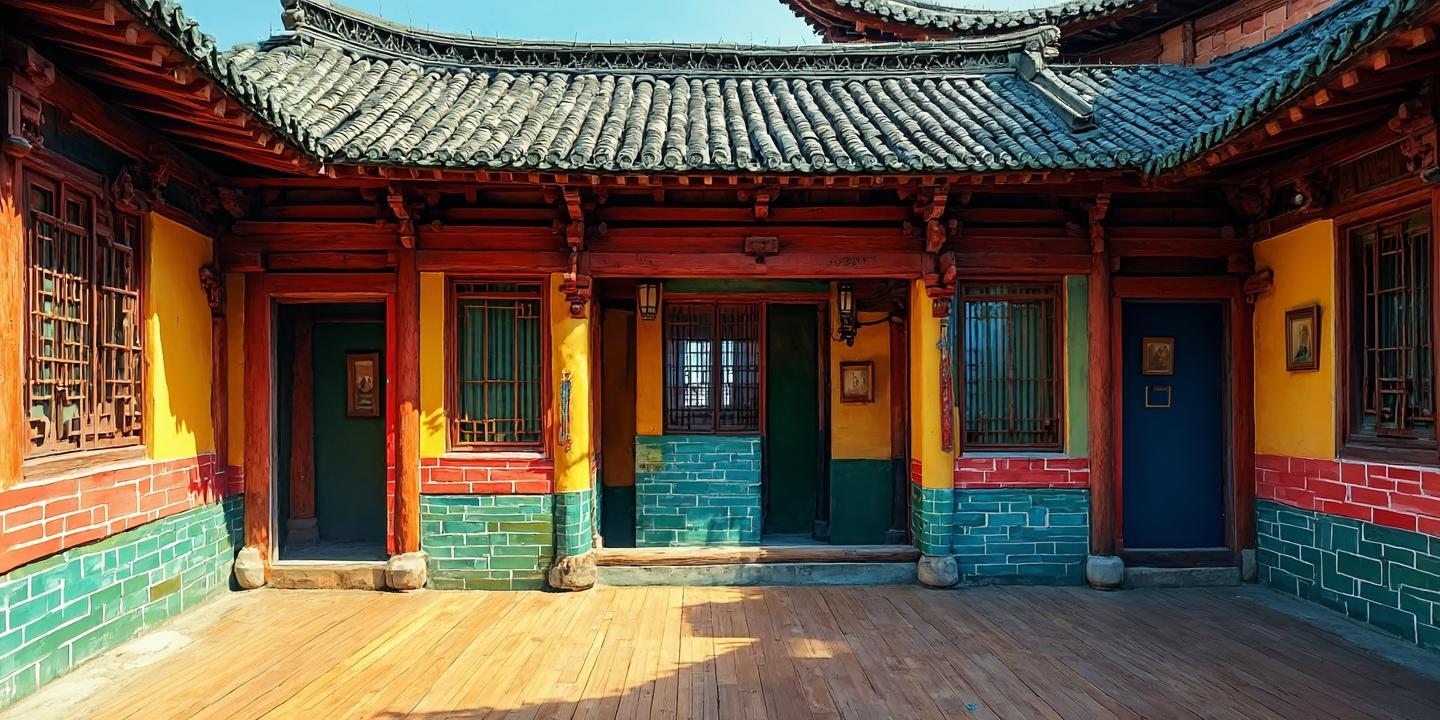

这种“内核优先”的创作逻辑要求考生建立个人素材库。中央美院实验艺术系主任王郁洋建议:“日常速写本应记录思维轨迹,而非单纯造型练习。”某考生曾用三年时间持续绘制家乡古建筑斗拱,最终在校考中将其转化为装置艺术的视觉母题,这种长期沉淀的思考痕迹让作品具有不可复制的生命力。

在技法表现层面,个性魅力体现为对常规媒介的创造性使用。清华美院历年高分卷中,不乏用咖啡渍替代水墨、用电路板拼贴肖像的大胆尝试。材料艺术家林天苗认为:“媒介选择本身就是观念表达。”某考生用旧衣布料拼贴出环保主题作品,布料撕裂的质感强化了生态脆弱的隐喻,这种材料与主题的高度契合,使其在同类作品中极具辨识度。

构图与色彩同样可以成为个性载体。相较于程式化的“艺考套路”,清美更青睐具有实验性的视觉结构。例如将传统山水画散点透视与数字艺术分镜结合,或通过冷暖色调的非常规比例制造情绪张力。设计理论家王受之指出:“视觉语言的突破往往源于对既有范式的‘破坏性重构’。”

个性魅力并非标新立异,而是引发深层共鸣的能力。2022年校考状元作品《外婆的针线盒》,通过2000余根丝线缠绕再现 Alzheimer 患者的记忆碎片,其动人之处在于将私密情感升华为普世价值。艺术评论家朱青生评价:“好的艺术创作是个人叙事与时代语境的共振。”考生需在作品中构建情感逻辑,让观者从技术表象触摸到创作者的思考温度。

这种情感传递需要精准的叙事控制。英国艺术教育家约翰·拉斯金提出“细节的魔法”:某考生在描绘市井场景时,刻意强化菜贩龟裂的手部特写与鲜嫩蔬菜的质感对比,微观视角下的人文关怀令作品更具穿透力。叙事节奏的收放、虚实关系的处理,都是情感表达的技术支撑。

清美近年考题愈发强调跨学科视野,如“算法与诗意”“量子力学中的美学”等命题,实质是考察考生对艺术本质的理解边界。建筑系教授徐卫国强调:“当代艺术已进入‘创作’时代。”某考生用编程生成动态水墨,将随机算法与传统笔墨趣味结合,这种技术赋能的创新思维正是清美期待的“未来艺术家素养”。

跨界的本质是思维方式的融合。考生可尝试将科学原理、文学意象甚至哲学概念转译为视觉语言。如从拓扑学中汲取造型灵感,或借用《庄子》的虚实观构建画面空间关系。理论家苏珊·桑塔格在《反对阐释》中提出的“艺术即体验”,在此类创作中得到生动印证。

在清美校考这场艺术博弈中,个性魅力源自对“本我”的深度挖掘与创造性转化。无论是叙事性创作中的情感浓度,还是实验性作品中的思维锐度,都需要建立在对艺术本质的清醒认知之上。建议考生在备考中建立“双轨思维”:既系统锤炼造型基础,又持续培育独立的美学判断力。未来艺术教育或将更强调“个性量化评估”,如何通过技术手段捕捉创作中的独特基因,或许是艺术测评领域值得探索的新方向。正如艺术家蔡国强所言:“艺术的真谛,在于找到只属于你的那道火光。”

猜你喜欢:清美画室

更多厂商资讯