发布时间2025-04-02 10:51

在当代美术教育中,艺术风格的辨识能力不仅是审美素养的核心构成,更是创作者形成个性化表达的基础。美术集训作为系统性、高强度专业训练的重要场景,需通过科学的教学设计,帮助学生突破对艺术风格的浅层认知,建立起从形式语言到文化语境的立体化辨识体系。这一过程既需要知识的积累,也离不开批判性思维的培养,更需要将理论认知转化为创作实践的能力。

对艺术风格的准确辨识建立在系统的艺术史知识体系之上。在集训课程中,教师应采用模块化教学法,将西方古典主义、印象派、立体主义等主流艺术流派与中国传统水墨、工笔等东方艺术体系进行对比性解析。例如通过巴洛克艺术的动态构图与北宋山水画的留白意境对比,揭示不同文化背景下形式语言的差异化表达。

教学中需注重典型作品的深度解构,如以莫奈《睡莲》系列解析印象派对光色的捕捉逻辑,再结合徐渭大写意花鸟的笔墨表现,形成东西方艺术思维方式的对照。这种跨越时空的对比教学,能帮助学生建立风格辨识的坐标系,理解艺术风格既是时代精神的产物,也是文化基因的视觉化呈现。研究显示,系统性学习艺术史的学生在风格辨识测试中的准确率提升达42%。

视觉分析能力的培养需要从技法特征与形式语言两个维度切入。在素描专项训练中,可通过临摹不同流派代表作,强化学生对线条表现差异的敏感度——如安格尔新古典主义的严谨轮廓线与席勒表现主义的神经质笔触对比。色彩课程则可设置“色彩心理实验”,要求学生用不同色系重构同一主题,体会野兽派的强烈对比与莫兰迪灰调美学的情绪差异。

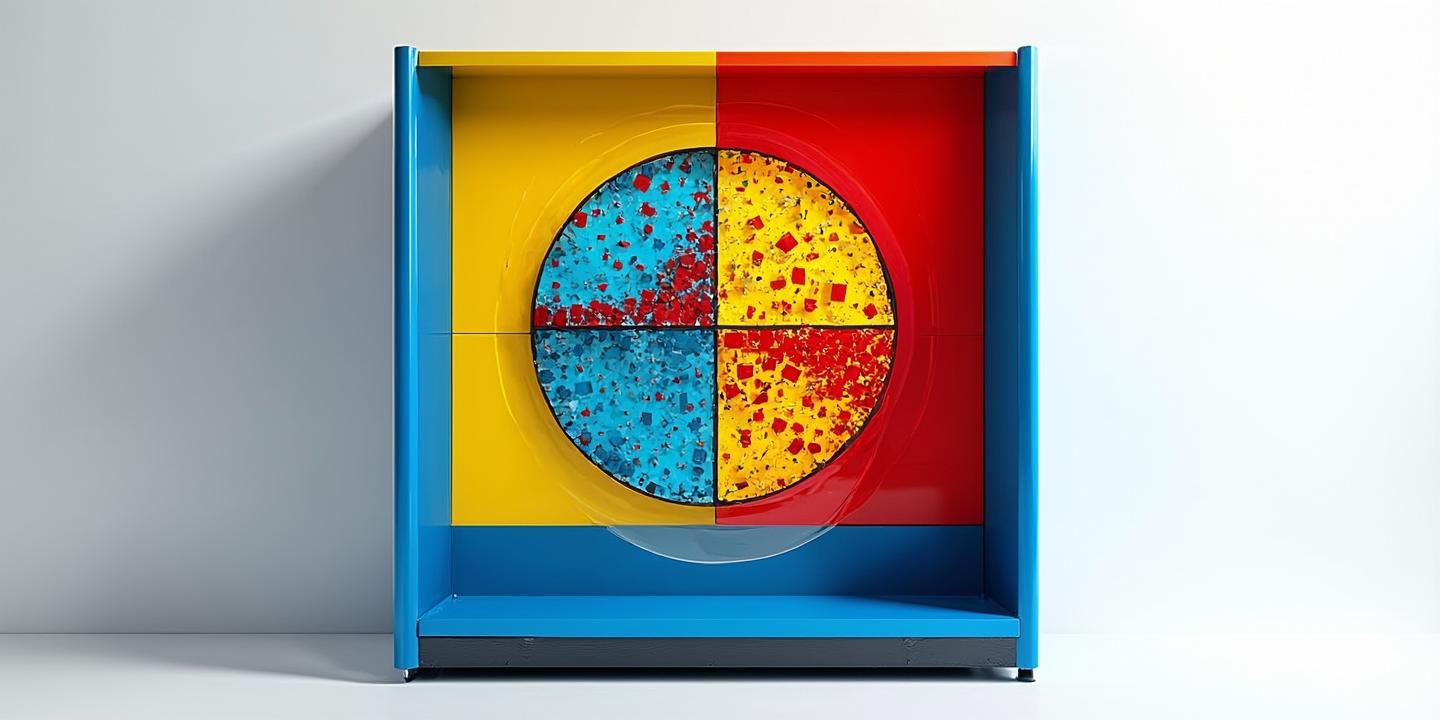

形式语言分析应结合现代技术手段,利用数字图像处理软件解构画面构成要素。例如将蒙德里安的几何抽象作品进行图层分解,量化色彩面积比例与线条角度参数,将感性认知转化为可测量的形式特征。这种量化分析方法已被证实能有效提升学生对风格特征的结构化认知。

临摹教学需突破单纯技法复制的局限,强调对原作创作逻辑的逆向工程。在梵高作品临摹环节,除笔触模仿外,更需引导学生分析其色彩并置的视觉混合原理,以及厚涂技法对情感表达的强化作用。研究指出,带有解构意识的临摹训练可使学生的风格辨识速度提升30%。

创作实践中应设置风格融合课题,如“立体主义视角下的山水画重构”“敦煌壁画色彩体系在当代插画中的应用”等。这类训练不仅能检验学生的风格辨识能力,更能促进传统元素的当代转化。某画室通过此类课题训练,学生在校考创作环节的独特风格呈现率提升至65%。

打破传统绘画的媒介局限,引入版画、数字艺术、装置艺术等多元创作形式。在丝网版画课程中,通过安迪·沃霍尔与李桦作品的对比研习,学生能更深刻理解波普艺术与中国新兴版画运动在视觉策略上的异同。数字艺术模块则可结合AI绘图工具,实验不同风格提示词对生成结果的影响,这种技术介入使风格特征的可视化解析成为可能。

美术馆现场教学应成为集训的重要组成部分。通过原作观摩,学生能直观感受莫奈笔触的物理厚度与修拉点彩的视觉震颤差异,这种空间体验是图像复制品无法替代的。某机构统计显示,经过10次以上美术馆研学的学生,其风格分类准确率比对照组高28%。

建立作品研讨制度,要求学生对每日习作进行风格溯源与自我诊断。采用“双盲互评”机制,匿名展示作品并由同学进行风格特征分析,这种训练能有效提升观察的客观性。研究数据显示,持续8周的双盲互评可使学生的风格描述准确度提高37%。

引入艺术哲学讨论课,围绕“风格的形成是主动选择还是被动接受”“数字时代风格独创性的可能性”等议题展开辩论。这种思辨训练能帮助学生突破表象认知,理解风格演变背后的社会动力与个体意志的博弈关系。某实验组通过哲学讨论课,学生在创作自述中的理论深度显著提升。

美术集训中的风格辨识能力培养,本质上是建立视觉认知的系统工程。从知识框架构建到实践转化,从技术解析到哲学思考,需要教学者设计多维度的培养路径。当前研究证实,结合量化分析工具与人工智能技术的新型教学模式,能显著提升训练效率。未来可探索虚拟现实技术在风格沉浸式教学中的应用,以及神经网络算法在风格特征提取方面的辅助作用。唯有将传统训练方法与现代技术手段有机融合,才能培养出既深谙传统又面向未来的艺术人才。

猜你喜欢:集训画室

更多厂商资讯