发布时间2025-04-02 11:18

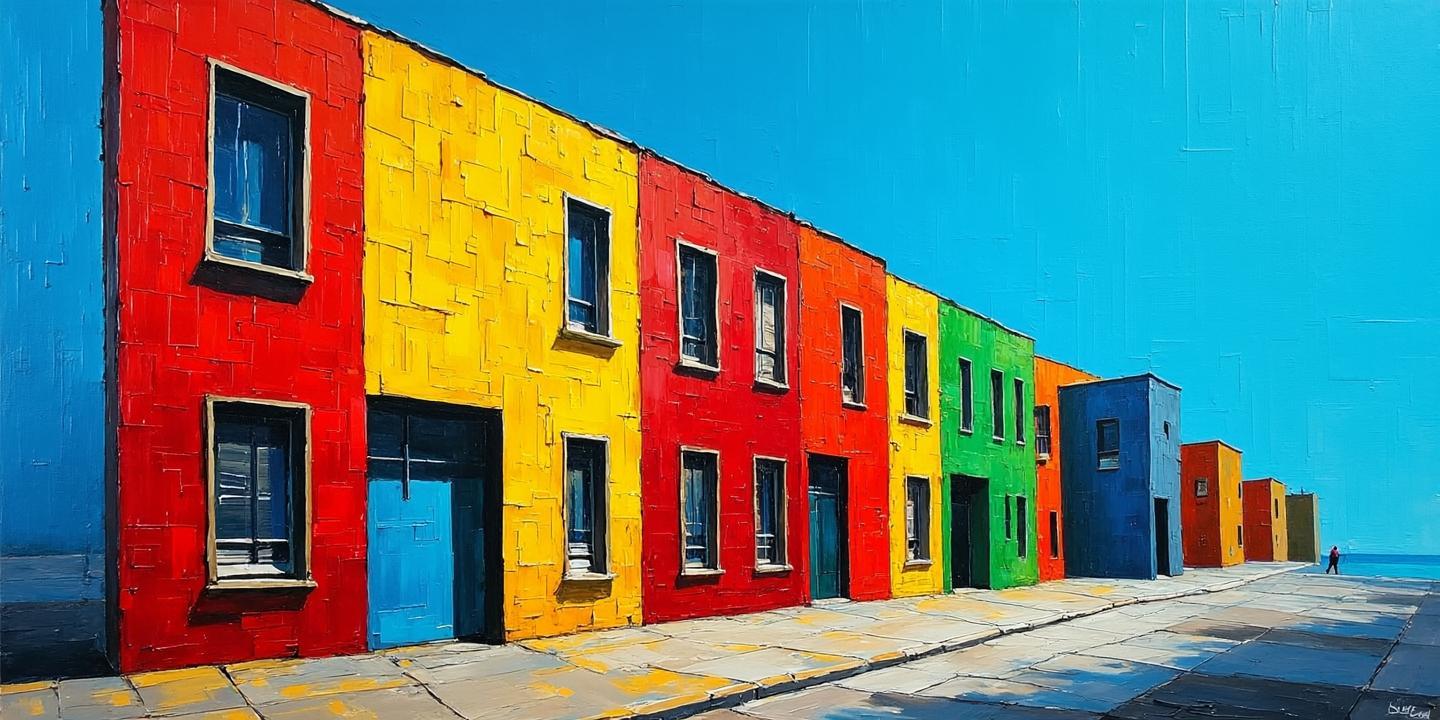

色彩是视觉艺术的灵魂,而黄金比例则是构建和谐画面的密码。在美术集训中,学生常面临色彩搭配混乱、画面失衡的难题,如何通过科学规律将主观感受与客观法则结合,成为突破创作瓶颈的关键。黄金比例作为数学与美学的交汇点,不仅能提供理性框架,更能激发感性表达。掌握这一工具,意味着在创作中既能驾驭经典法则,又能探索个性化语言。

理解黄金比例的本质是实践的基础。黄金比例(1:0.618)不仅是数学概念,更是自然界的普遍规律,从鹦鹉螺的螺旋到向日葵的种子排列,无不体现其美学价值。在色彩领域,这一比例可转化为色相分布、明度层次或面积占比的平衡关系。例如,梵高的《星月夜》中,深蓝色夜空与亮黄色星辰的面积比接近黄金分割,形成动态平衡。

色彩三要素需与比例结合。色相的选择需考虑冷暖对比的黄金分割点,如互补色搭配时,主色占60%以上更显协调;明度层次可通过梯度递进呈现节奏感,莫奈的《睡莲》系列便通过明暗交替的黄金比例营造光影韵律;饱和度调控则需要避免等分分布,高饱和色块集中于视觉焦点区域更符合视觉规律。

观察自然中的原生色彩组合。清晨的霞光中,粉紫色与橙红色的渐变过渡往往暗含黄金比例;秋季森林的红、黄、绿层次分布亦呈现天然的色彩节奏。英国色彩学家约翰内斯·伊顿建议,写生时可用九宫格将场景划分,统计各区域主色的面积占比,培养对比例关系的直觉感知。

解构经典作品的配色策略。分析维米尔《戴珍珠耳环的少女》时,可发现头巾的蓝黄色块比为5:3,暗部与亮部的明度差控制在黄金梯度内。现代设计领域,日本平面设计师原研哉在无印良品海报中,常将留白与主图的比例设为1:0.618,这种克制美学值得借鉴。

物理工具提升实操精度。集训中可使用黄金比例色轮,其扇形分区已预设主色、辅色、点缀色的比例范围;透明比例尺可叠加在画面上快速测量色块面积。德国包豪斯学院曾开发“色彩天平”教具,通过砝码模拟不同色彩的视觉重量,帮助学员直观理解比例平衡。

数字技术赋能色彩实验。Photoshop的黄金螺旋参考线、Procreate的色彩比例分析插件,可实时显示画面配色是否符合黄金法则。麻省理工学院媒体实验室的研究表明,运用算法生成黄金比例配色方案,能使观众注视时间延长23%,这为数字绘画提供了科学依据。

在遵循中寻求变异。毕加索蓝色时期作品虽打破传统比例,但通过强化主色占比(超70%)维持画面统一性;大卫·霍克尼的泳池系列故意压缩蓝色面积,反而因强烈对比产生戏剧张力。中央美术学院教授王华祥指出:“黄金比例不是镣铐,而是助跑器——熟练掌握后才能优雅地偏离。”

建立个人比例系统。日本画家草间弥生将圆点图案的疏密分布发展成独特比例语言;中国当代艺术家徐冰在《背后的故事》系列中,通过材料质感的比例重构东方美学。集训中可尝试建立“个人色卡库”,记录特定主题(如忧郁、欢快)下的黄金比例变形方案。

掌握色彩黄金比例需要理论认知、工具运用与创新勇气的三重修炼。它不仅帮助画家构建视觉秩序,更能催化个性化表达。建议集训中设置“比例转换”专题训练:将同一场景分别按经典黄金比、激进比例(如1:3)、自由组合进行表现,比较不同方案的美学效果。未来研究可探索神经美学视角下,黄金比例配色对观者脑电波的影响,为艺术教育提供更科学的训练模型。当理性与感性在调色盘上共舞,色彩才能真正成为传达情感的通用语言。

猜你喜欢:清华校考

更多厂商资讯