发布时间2025-04-02 11:20

在艺术教育日益受到重视的今天,美术集训不仅是技术训练的场域,更是审美观念重塑的契机。审美欣赏境界的提升,意味着学生能够超越对技法的单纯模仿,转而理解作品背后的文化脉络、情感表达与哲学思考。这一过程需要系统性引导,既要激发个体的感知力,又要构建多元化的认知框架,最终实现从“观看”到“洞察”的跨越。

审美境界的提升始于对艺术史的深度溯源。通过系统梳理从文艺复兴到当代艺术的风格演变,学生得以理解不同时期审美标准背后的社会思潮与技术革新。例如,在分析印象派作品时,教师可结合莫奈《睡莲》系列中光影处理的实验性,引导学生思考工业革命对艺术表现手法的影响。这种历史视角的融入,使技法训练升华为文化认知的积累。

课程需打破“经典至上”的单一叙事,引入非主流艺术形态。如非洲木雕的抽象造型、街头涂鸦的叛逆表达,均可作为拓展审美维度的素材。巴黎高等美术学院通过设置跨工作室学习机制,鼓励学生接触不同艺术流派,其经验表明,多元风格的对比分析能显著提升学生的审美批判能力。这种“经典为基,多元共生”的内容架构,有助于学生构建包容且立体的审美坐标系。

观察力的培养需要突破传统临摹模式。斯德哥尔摩大学提出的“审美教育教学法”强调感官联觉训练,例如在静物写生中融入听觉元素,让学生通过音乐节奏感受线条的韵律。浙江商业职业技术学院在书法教学中引入虚拟社区平台,通过数字技术还原碑帖创作场景,使学生在多维度感知中深化理解。这类方法将技术练习转化为综合感知体验,有效提升审美敏感度。

思辨能力的培育则需构建问题导向的学习场景。哈佛大学在通识课程中设置“审美与阐释理解”模块,要求学生通过小组辩论解析抽象艺术的价值。类似的,在集训课堂中可设计“作品解构-重构”任务:选取毕加索《格尔尼卡》与唐代敦煌壁画进行形式对比,引导学生探讨战争主题在不同文化语境中的视觉转化逻辑。这种批判性思维的训练,使审美认知从感性体验升华为理性判断。

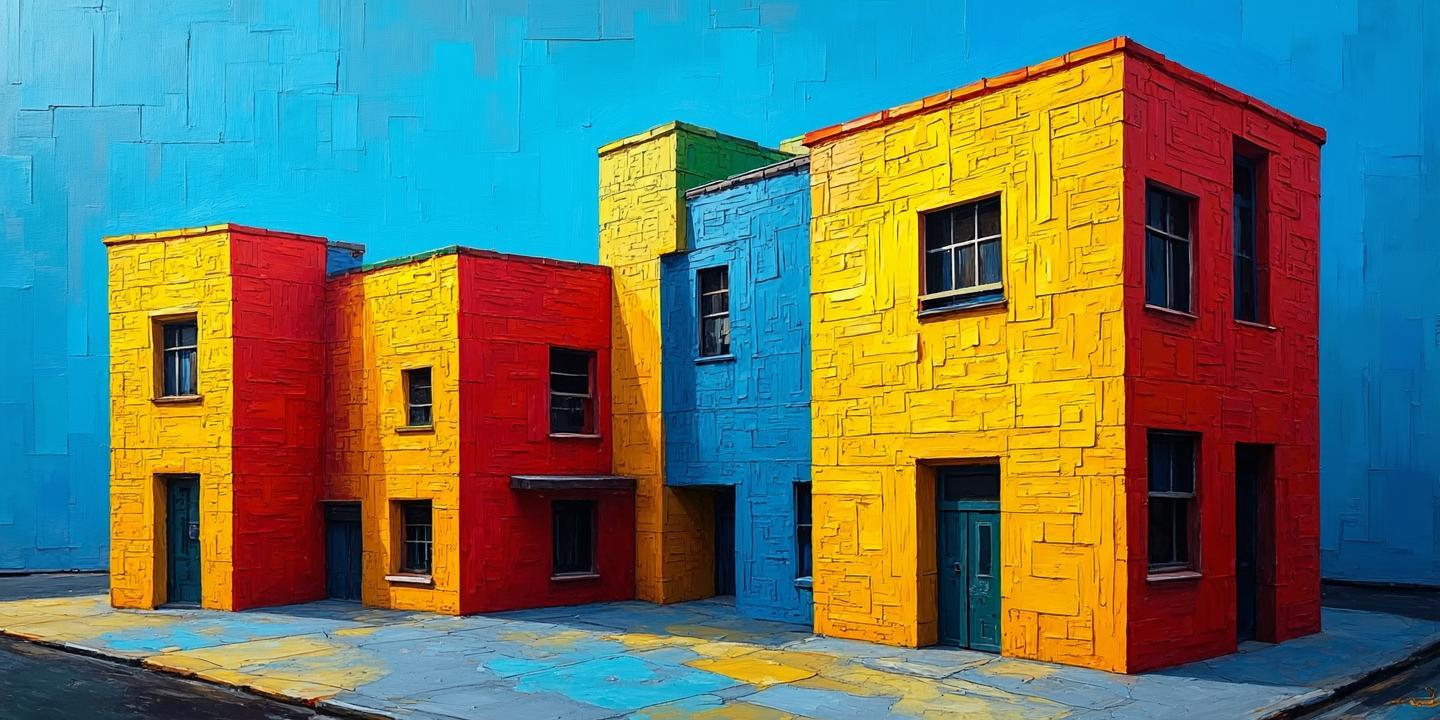

创作实践是审美内化的重要载体。瑞典斯德哥尔摩大学的美育研究院将戏剧表演纳入课程体系,学生通过角色扮演体会表现主义绘画的情感张力。这种具身化的学习方式,与我国新课标倡导的“项目式学习”不谋而合——在完成“城市记忆”主题创作时,学生需实地考察历史建筑,将空间肌理转化为视觉符号,这一过程促使他们重新审视习以为常的环境美感。

理论研习则为实践提供认知脚手架。建议设置“艺术哲学工作坊”,围绕康德“审美无利害性”、杜尚“现成品艺术”等理论展开研讨。杭州某画室的数据显示,参与理论研讨的学生在作品主题深度上提升率达40%。更可借鉴法国“邀请艺术家工作室”模式,邀请当代艺术家解析创作动机,使理论不再停留于书本,而是与鲜活的艺术实践形成对话。

传统的“技法完成度”评价标准亟待革新。可引入“审美成长档案”,记录学生在色彩感知、文化解读等方面的阶段性突破。美国某高中美术课程通过“四维评价法”(技术、创意、文化关联、情感表达)进行考核,使88%的学生更关注创作过程中的思维演进。这种动态评估机制,将审美能力的发展可视化。

同时需建立多元反馈渠道。浙江商职院在书法教育中实施“艺术门诊”,由师生共同点评作品,其数据显示,双向互评使学生的形式分析能力提升25%。还可借鉴合唱艺术教育的“三维评价模型”,从个体审美感知、团队协作效能、文化迁移能力等层面综合考量,这种体系尤其适用于大型主题创作项目。

结论

提升审美欣赏境界的本质,是培养“看见不可见之美”的能力。这需要构建历史纵深与当代视野交织的课程体系,采用激活多重感知的教学策略,并在实践与理论的互动中深化认知。未来研究可进一步探索数字技术对审美体验的重构作用,如利用VR技术模拟不同历史时期的艺术创作场景。更需关注国际化背景下,如何在本土审美传统与全球艺术潮流之间建立对话机制,这既是美术教育的挑战,亦是培育文化自信的机遇。唯有将审美教育置于更广阔的人文视野中,才能真正实现“以美育塑造完整人格”的教育理想。

猜你喜欢:央美校考

更多厂商资讯