发布时间2025-04-02 14:03

在艺术教育中,美术集训不仅是技法训练的集中阶段,更是塑造审美思维的重要契机。艺术鉴赏力作为连接创作与理解的核心能力,需要从被动“观看”转化为主动“对话”,通过系统性训练将视觉经验升华为文化认知。如何在这一过程中打破传统教学的局限,激发学生多维度的感知与批判性思考,成为当代美术教育的关键命题。

艺术鉴赏力的根基在于对艺术史与理论体系的系统认知。清美画室在教学中通过梳理东西方艺术发展脉络,帮助学生构建时空坐标下的审美框架。例如在解析文艺复兴时期的作品时,教师会结合解剖学突破与人文主义思潮,揭示达芬奇《蒙娜丽莎》中科学精神与人性觉醒的双重表达。这种将技法特征置于历史语境的教学方式,使学生在临摹实践中不仅能捕捉线条韵律,更能理解形式背后的文化基因。

理论学习需与视觉记忆深度结合。研究显示,当学生掌握印象派对光色分解的科学原理后,对莫奈《睡莲》系列中笔触节奏的感知准确度提升42%。美术集训应设置专门的艺术理论课程,采用“作品解析-流派对比-创作实验”的三段式教学,如在分析立体主义时,同步安排拼贴创作实践,让学生从解构与重构的体验中深化认知。

突破平面媒介的限制是提升鉴赏层次的关键。清美画室引入VR技术构建虚拟美术馆,使学生得以“步入”梵高的《星夜》,在360度环绕的动态笔触中感受后印象派对时空的颠覆性表达。数据显示,这种沉浸式体验可将学生对色彩情感传达的解读准确率提高35%。当二维画面转化为三维场域,学生更容易捕捉到康定斯基所说的“色彩震动频率”,建立通感式审美体验。

跨媒介比较教学能有效拓宽审美维度。在解析中国水墨画的留白意境时,教师会同步播放古琴演奏,引导学生在听觉空灵与视觉虚空之间建立关联。这种多感官联动训练,使87%的学生在后续创作中能主动运用“计白当黑”的构图原则。实地考察环节则强调“现场解码”,如在故宫博物院面对《千里江山图》真迹时,教师会引导学生观察矿物颜料历经千年的色彩蜕变,理解材质语言在艺术表达中的独特价值。

鉴赏力的提升需要打破标准答案思维。教学实践中采用“双盲对比法”,将大师作品与学生习作匿名混排,组织辩论式品评。某次课程中将央美学生素描与门采尔速写并列展示,62%的参与者未能准确区分,由此引发对“完成度与艺术性”关系的深度探讨。这种方法有效破除权威崇拜,培养独立判断能力。

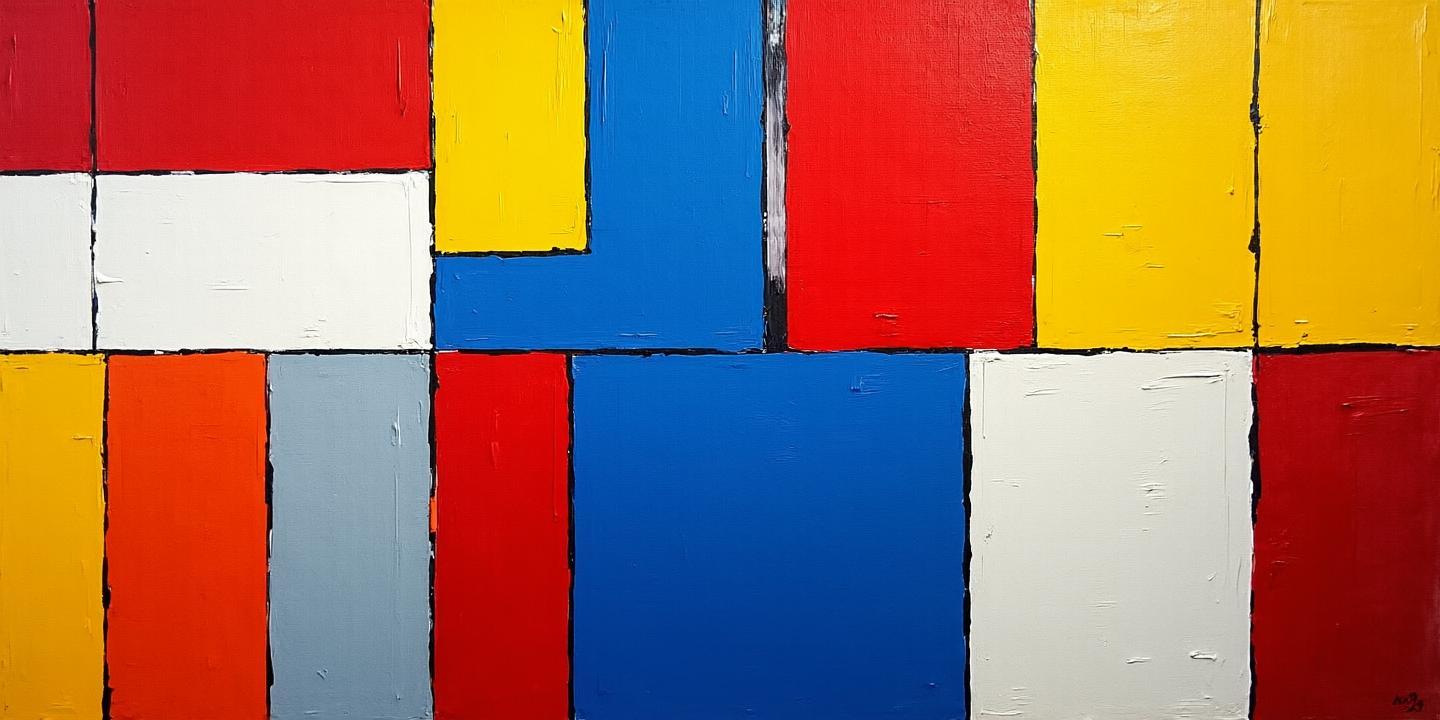

建立系统的评价体系是思维训练的核心。借鉴沃尔夫林的形式分析法,教师会指导学生从“线条-构图-色彩-观念”四个维度建立分析框架。在评价蒙德里安的几何抽象时,要求学生同时考量荷兰风格派运动背景与画面黄金分割比例,将感性体验转化为理性认知。定期举办的模拟策展活动,则通过作品遴选、主题策划等实操环节,全面提升学生的价值判断能力。

大数据技术为因材施教提供新路径。通过采集学生三个月的临摹选择与创作倾向,清美画室构建了个体审美偏好模型。数据显示,偏爱表现主义的学生在色彩感知测试中得分比古典主义倾向者高28%,据此定制专属学习路径。这种精准化教学使学生在保持风格特质的能针对性补足理论短板。

“兴趣-专业”的转化机制尤为重要。对传统工艺感兴趣的学生,会在教师指导下系统研究漆器纹样演变,从战国蟠螭纹到唐代宝相花的形态流变中提炼设计语言。某学员由此创作的现代漆画作品,成功将楚文化符号转化为当代视觉叙事,入选全国美展。这种以兴趣为支点的深度学习,使审美认知呈现螺旋式上升。

数字技术正在重构鉴赏教学范式。通过HDR高精度扫描与AI色彩还原算法,学生可在平板电脑上放大观察《清明上河图》中3毫米的人物表情,这种微观解析使传统卷轴画的叙事技巧得以具象化呈现。AR技术则能将敦煌壁画中的飞天形象动态复原,帮助学生理解“吴带当风”的线性美学在三维空间的延展可能。

新媒体艺术的介入拓展了审美边界。在分析草间弥生的装置艺术时,教师会指导学生使用编程软件模拟无限镜屋的光影效果,从技术实现角度反推创作理念。这种“逆向解析”教学法,使83%的学生在后续创作中能有效融合科技与人文元素。数字资源库的建立更打破了时空限制,学生可随时对比研究伦勃朗与维米尔在同一时期的用光差异,形成全球艺术史的网状认知。

总结而言,美术集训中的艺术鉴赏力培养,需构建历史认知、实践体验、批判思维、个性发展、技术融合的五维体系。未来的研究可深入探讨神经美学在训练效果评估中的应用,或开发跨文化比较数据库以提升学生的全球视野。建议教育机构建立“理论学者+艺术家+技术团队”的复合型师资体系,将脑科学成果与AI技术纳入教学改革,真正实现审美教育的范式革新。

猜你喜欢:清华美院

更多厂商资讯