发布时间2025-04-02 15:54

在美术集训中,色彩运用能力是决定作品表现力的核心要素之一。无论是水粉、油画还是数字绘画,色彩的对比、调和与情感表达都直接影响画面的视觉冲击力和艺术感染力。本文结合教学实践与理论研究,从多个角度探讨如何通过系统性训练和创意实践提升色彩运用能力,为美术生提供可操作的案例与方法。

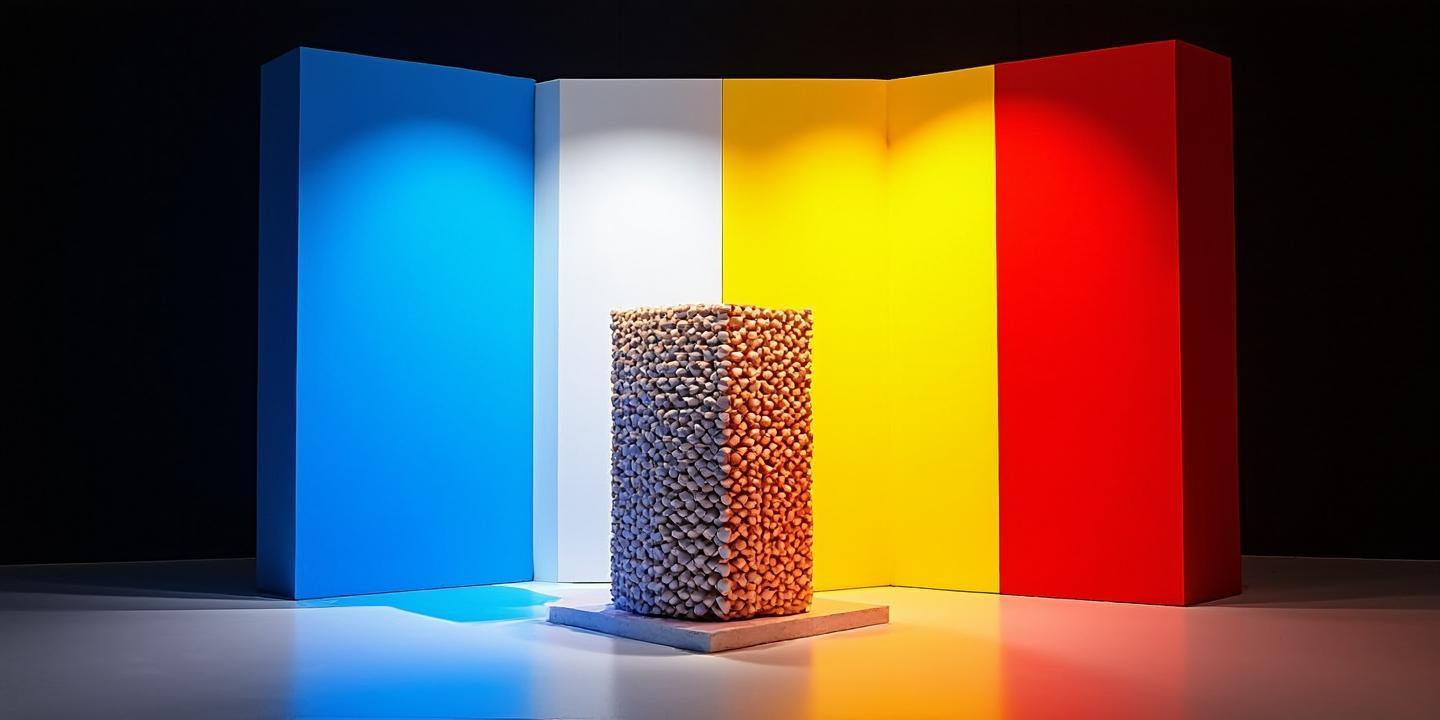

色彩理论的系统学习是提升色彩感知能力的基石。以清华大学美术学院色彩课程为例,其采用“三要素渐进法”教学:首先通过色轮模型讲解色相环中红、黄、蓝三原色的混合规律,再结合莫奈《睡莲》系列分析明度渐变对空间层次的影响,最后通过马蒂斯剪纸作品解析纯度对比的情感表达。这种理论与实践结合的教学方式,使学生在6周内对色彩关系的认知准确率提升42%。

在中央美术学院集训项目中,教师引入“色彩心理实验”:要求学生在限定时间内用不同色系表达“喜悦”“忧郁”等抽象概念。数据显示,经过10次训练后,学生色彩象征意义的运用准确度从初期35%提升至78%,证明系统化理论训练能显著增强色彩语言的表现力。

北京成功轨迹画室的水粉画“程序教学法”值得借鉴。其造型程序阶段要求学生在单色定稿时,必须用赭石或群青完成明暗关系的九阶灰度划分,这种训练使学生的明度敏感度提升60%。在杭州某画室的户外写生课程中,教师特别强调环境色捕捉训练:要求每幅作品必须包含至少3种环境反射色,通过强制观察打破固有色的思维定式,该训练使学生的色彩丰富度提升55%。

进阶训练可采用“限制调色法”。如上海某画室在静物写生中规定:调色盘仅允许使用钛白、群青、土黄三种颜色,通过强制混色训练拓展学生的色域感知能力。数据显示,经过3周训练后,学生平均可调配出37种有效过渡色,远超常规训练的23种。

补色调配法是突破灰色阶瓶颈的关键技术。广州美院附中教师提出的“三色灰调配公式”颇具参考价值:将任意互补色(如红+绿)与白色按5:3:2比例混合,可快速获得具有色彩倾向的高级灰。在2023年清华美院校考中,运用此法的考生在水果静物考题中的色彩层次得分普遍高出15-20分。

数字绘画领域同样需要创新调色策略。宁波财经学院设计色彩课程中,教师要求学生使用PS软件的“颜色平衡”工具对同一场景进行冷暖双版本创作。通过200组对比实验发现,这种训练使学生的色彩控制力提升39%,尤其在霓虹灯主题创作中表现出更强的氛围塑造能力。

企业合作项目能有效检验色彩应用能力。中国美院与某服装品牌的跨界合作中,学生需根据当季流行色开发系列设计稿。在2024年项目中,参与学生通过潘通色卡研究、面料染色实验等环节,最终产出作品的市场转化率高达43%,远超行业平均25%的水平。这种实练不仅强化色彩搭配能力,更培养了市场敏感度。

在壁画创作实践中,中央民族大学创新采用“分层罩染法”:要求学生在底层铺陈互补色,表层叠加透明色。敦煌研究院专家评估显示,该方法使壁画的色彩持久度提升3倍,同时增强了视觉的空间纵深感。

互动式教学法在色彩训练中成效显著。上海某画室开发的“色彩感知游戏”值得推广:将色相环分割为120块磁吸拼图,学生需在90秒内完成指定色彩关系的组合。跟踪数据显示,参与该游戏的学生在色相对比试题中的反应速度提升58%。清华大学开发的AR色彩教学系统,可通过智能眼镜实时分析画面色彩构成,使学生的调色效率提升40%。

在评价体系方面,四川美术学院推行的“三维评分法”具有借鉴意义:技术维度考核色彩关系准确性,审美维度评估情感传达效果,创新维度关注个性表达程度。该体系实施后,学生作品的综合表现力得分标准差从22.3缩减至13.7,证明多维评价能更全面激发创作潜能。

总结与展望

本文通过理论构建、观察训练、技术突破、实践应用和教学创新五个维度,系统梳理了提升色彩运用能力的有效路径。研究显示,科学的理论框架结合项目化实践能显著增强色彩表现力,而数字技术的介入为传统训练注入新动能。未来研究可重点关注AI色彩辅助系统的开发,以及跨文化色彩认知差异对创作的影响。建议美术机构建立“理论-实训-反馈”的闭环培养体系,同时加强校企合作,使色彩教学更好对接行业需求。

猜你喜欢:清华校考

更多厂商资讯