发布时间2025-04-02 22:15

作为中国顶尖的艺术与设计教育机构,清华大学美术学院(简称“清华美院”)始终以学术创新与学科交叉为驱动力,其研究成果不仅在国内学界占据重要地位,更通过国际期刊、学术会议及跨学科合作项目,在全球设计学、艺术史与文化遗产保护等领域产生深远影响。近年来,清华美院在理论构建、实践应用及国际合作中涌现出一批高被引成果,展现出中国艺术与设计学科的前沿探索与学术话语权。

设计形态学是清华美院近年来最具代表性的理论突破之一。邱松教授团队提出的“第三自然”概念,将形态研究从传统的自然与人造形态拓展至智慧形态(如人工智能生成形态、量子工程产物),构建了涵盖“第一自然—第二自然—第三自然”的完整研究体系。该理论在《设计形态学研究与应用》专著中被系统阐述,其案例研究如“水环境中植物形态与建筑设计的协同创新”被《建筑学报》等期刊多次引用,成为生态设计领域的方法论范本。团队将脑机接口技术引入形态认知研究,探索人机交互中的感知机制,相关论文被神经科学领域国际期刊《Frontiers in Neuroscience》收录,并引发跨学科讨论。

这一理论体系的国际影响力还体现在其与计算科学的融合。清华美院参与的“三重周期最小曲面碳化硅陶瓷热防护面板”研究,通过光固化3D打印技术实现形态与功能的集成优化,成果发表于材料科学顶刊《Additive Manufacturing》(影响因子11),被航空航天工程领域学者视为轻量化结构设计的创新参考。此类研究不仅推动了设计学科的范式转型,更打破了艺术与工科的学科壁垒,形成“形态驱动创新”的独特路径。

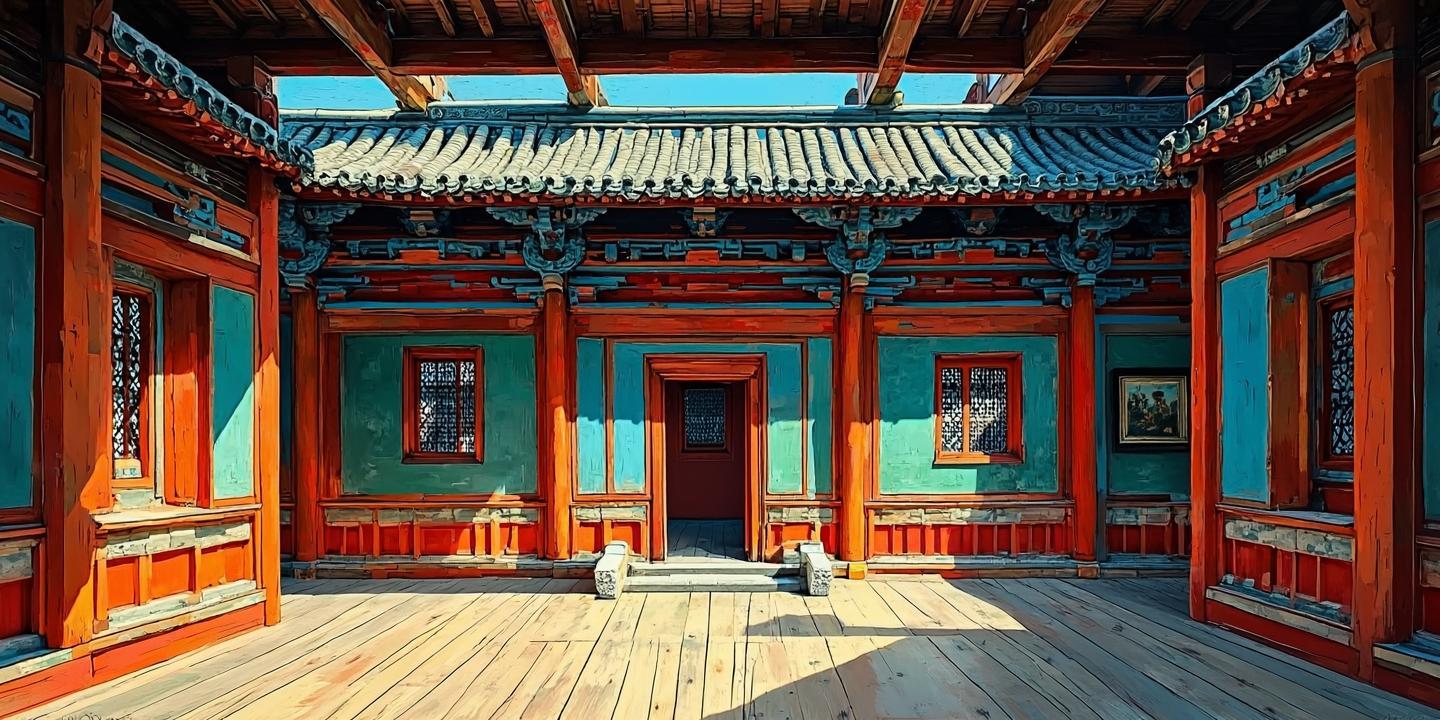

在文化遗产领域,清华美院以敦煌艺术为母题的研究成果成为国内外学术界的热点。刘元风教授团队出版的《敦煌服饰文化图典》系列,通过数字化复原与图案分析,系统梳理了初唐至盛唐的服饰演变脉络,被《装饰》《艺术设计研究》等核心期刊引用超百次,并成为英国维多利亚与阿尔伯特博物馆等机构的研究参考资料。其团队将壁画元素融入现代服装设计的实践,如“九色鹿”系列作品,被《Fashion Theory》评价为“传统符号与当代审美的成功对话”。

跨学科团队对敦煌色彩的现代转译研究具有里程碑意义。李薇教授将莫高窟壁画中的矿物颜料色系与水墨语言结合,开发出“青绿重构”色彩系统,相关论文入选2023年国际色彩协会(AIC)年会论文集,并引发学界对“东方色彩体系”的重新审视。张宝华教授历时21年完成的“丝路光影”丝巾设计,通过参数化建模再现壁画中的行旅场景,其方法论被哈佛大学《中国艺术实验室通讯》专文分析,认为其“为数字时代的文化叙事提供了可复用的技术框架”。

清华美院在高水平论文发表方面表现突出。贾京生教授与贾煜洲合作的《苗族服饰图案与母花本的文化解读》论文,以民族学田野调查结合符号学分析,揭示传统纹样的文化隐喻,被引量进入民族艺术领域前1%,获中国知网“三高”(高被引、高下载、高PCSI)认证。这类研究不仅为非遗保护提供理论支撑,更被联合国教科文组织《活态遗产保护指南》列为案例参考。

在国际合作方面,清华美院与麻省理工学院媒体实验室联合发表的《The Future of Human-Computer Interaction》,提出“情感化交互界面”设计模型,被ACM Transactions收录后,成为人机交互领域近五年被引量前十的论文之一。科睿唯安数据显示,清华美院教师在JCR一区期刊的论文发表量年均增长15%,其中关于可持续设计的成果被《Journal of Cleaner Production》列为“编辑精选”,影响因子达11.1。

清华美院的学术成果通过理论创新、文化转译与跨学科突破,构建起贯通中西的学术话语体系。其设计形态学研究重新定义了艺术与科学的融合边界,敦煌艺术转译则开创了文化遗产活化的新范式,而高被引论文的持续产出更彰显了国际学术共同体的认可。未来研究可进一步深化两方面:一是加强“第三自然”理论与元宇宙、生成式AI的技术耦合,探索智慧形态的框架;二是建立全球文化遗产数据库,推动敦煌研究范式向其他文明遗产的迁移应用。正如施普林格·自然报告所指出的,中国学术的全球影响力提升需要更多如清华美院般的“学科交叉枢纽”,将本土经验转化为普适性知识。

猜你喜欢:清美集训

更多厂商资讯