发布时间2025-04-03 03:08

1. 智能技术赋能创作

展览中大量运用人工智能(AI)、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术。例如,研究生毕业作品中探讨AI在文化遗产再创作中的应用,如AI实时编导的动物直播设计,以及参数化设计、可编程材料等科技手段的应用。在“敦耀光华”展览中,3D打印、纳米金属镀覆技术与传统工艺结合,赋予敦煌艺术新的表现形式。

2. 交互式沉浸体验

通过新媒体艺术装置(如《骷髅幻戏图》中的实时交互操控)和球幕影像(如《原点》)等,打破传统观展的单向性,让观众成为艺术体验的参与者。王之纲教授的《Shooting Game》通过VR技术探讨虚拟与现实边界,引发对技术的反思。

1. 非遗技艺的科技转化

清华美院将织、染、绣等传统非遗技艺与数字技术结合,例如在敦煌主题展览中,传统壁画临摹与AIGC生成图形技术并行,形成“历史-现代”的对话。本科毕业展中,学生将画像砖、皮影戏等元素融入虚拟首饰和潮流服饰设计,实现传统符号的时尚转译。

2. 跨文化语境下的创新叙事

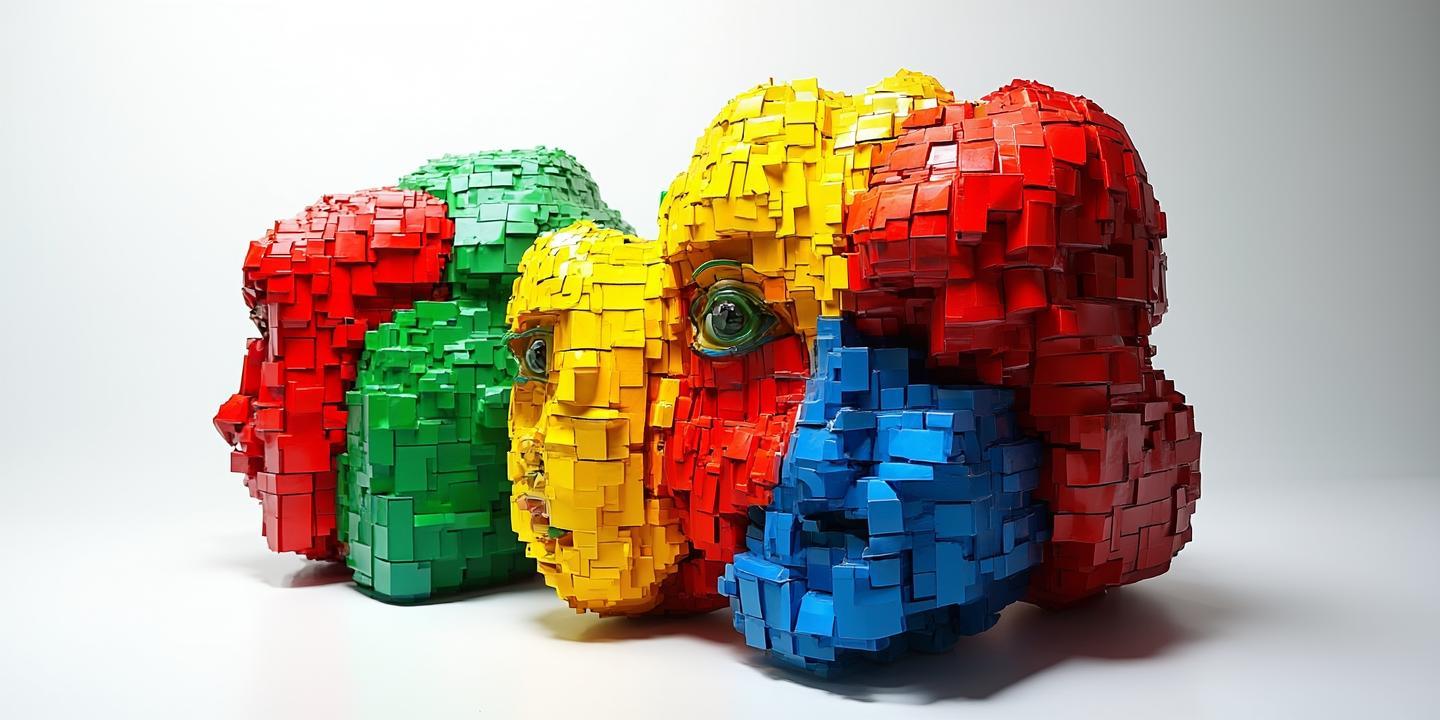

在“中国·巴基斯坦艺术交流展”中,通过雕塑、绘画等作品构建跨文化对话场景,结合数字技术呈现两国文化遗产的共通性。而“中国范式”展览则以生活场景为线索,将陶瓷、书画等传统艺术与现代家具设计融合,探索东方美学的当代性。

1. 产学研融合的实践平台

例如“未来商业艺术生态”论坛中,清华美院与科技企业(如英特尔、科大讯飞)合作,探讨智能感知计算、元宇宙美学等前沿议题,并将成果转化为展览中的智能交互装置。与恭王府合作的项目通过数字产品、文创设计推动文化遗产的活化。

2. 社会议题的艺术化呈现

学生作品聚焦生态保护、乡村振兴等主题,如《当余烬重燃时》以动物残骸雕塑警示环境危机,《沉默的誓约》通过超现实装置探讨消费主义异化。此类创作结合新材料实验与叙事性表达,体现艺术的社会责任感。

1. 多维空间叙事

展览突破传统展陈模式,如“敦耀光华”通过灯光与布景营造“敦煌时空隧道”,使展品与空间氛围共同叙事。清华大礼堂主题光影秀《大先生》以建筑投影技术活化历史场景,让观众沉浸于清华大师的精神世界。

2. 线上线下融合传播

毕业展同步推出线上展厅,利用数字孪生技术复刻实体展览,并通过社交媒体扩大影响力。例如2023届本硕毕业展实现线上线下联动,覆盖更广泛受众。

1. 全球文化对话

敦煌艺术巴黎特展通过国际研讨会与多国专家合作,探讨敦煌艺术的国际传播路径,同时引入伦敦时装学院等机构的创新理念。巴基斯坦艺术展则通过雕塑、绘画等媒介深化中巴文化交流。

2. 学科交叉的创新实验

信息艺术设计系整合计算机科学、舞台艺术等学科,开发如《罗马角斗场》VR体验项目,将动作捕捉与实时抠像技术融入戏剧创作。此类实践推动艺术与工程、人文的深度融合。

清华美院的展览创新体现为“科技赋能传统、跨界重构场景、艺术服务社会”的多元路径,既扎根于中国文化基因,又积极回应全球技术变革与人文议题。其创新模式不仅在于技术应用,更在于通过艺术设计构建连接过去与未来、本土与国际的对话桥梁。

猜你喜欢:北京校考

更多厂商资讯