发布时间2025-04-03 04:45

清华大学美术学院校考不仅考察学生的技法功底,更注重对艺术本质的理解与审美品位的呈现。从《静夜思》的意境营造到《斑马线上的行人》的动态捕捉,考题始终强调通过视觉语言传递情感与思想。这种考核导向要求考生突破传统绘画的程式化表达,构建起对美的系统性认知与创造性转化能力。如何在有限备考周期内实现审美品位的跃升?这不仅需要技巧的锤炼,更需要思维的蜕变。

审美品位的提升始于对世界的深度观察。在清美2021年设计类素描考题《静夜思》的创作中,考生需在禁止出现人物的限制下,通过物象组合传递诗意,这要求对"床前明月光"的质感、"疑是地上霜"的虚实关系具备超常的感知力。正如清华美院教授所言:"美如水墨画,是有重点、有意境的",这种意境捕捉需要建立在对自然万物的细腻观察之上。

日常训练中可采用"解构-重构"法:选择日常物品如枯叶、旧书等进行多角度速写,记录不同光线下的形态变化,再尝试将其解构成几何形态重新组合。例如将银杏叶的扇形脉络抽象为放射状构图,或将书本的棱角转化为建筑结构元素。这种训练能培养对形式美的敏感度,正如装置艺术《云门》通过不锈钢曲面重构城市倒影,在具象与抽象间建立审美关联。

审美品位的厚度来自艺术视野的广度。清美2020年色彩考题《蔬菜》看似常规,实则考察考生对莫兰迪静物画中灰度调性的理解,或梵高《吃土豆的人》中色彩情绪的表达。建议系统研读艺术史脉络,从敦煌壁画的重彩叠染到蒙德里安的几何构成,建立东西方审美谱系的认知框架。

数字媒体时代为艺术积累提供新路径。B站UP主ahalolo的秀场解析视频,将Dior高定系列中的东方元素与建筑结构关联;MOOC课程《审美分析》通过分形理论解读青铜器纹样。考生可建立"视觉日记",将电影《布达佩斯大饭店》的对称构图、宋代瓷器开片纹理、街头涂鸦的即兴笔触等跨媒介元素进行视觉拼贴,培养审美通感。

在应对《破碎的石膏像》这类考题时,单纯写实难以脱颖而出。可借鉴包豪斯的三大构成训练体系:将石膏碎片转化为平面构成中的点线面组合,通过立体构成研究断裂面的空间关系,再以色彩构成强化情绪表达。这种思维转换正如安迪·沃霍尔将梦露肖像解构为丝网印刷的重复单元,在机械复制中重构审美价值。

建立"问题树"分析模型:针对每幅习作,从形式语言(构图/色彩/肌理)、文化隐喻(符号象征/时空关系)、情感传达(冲突/和谐)三个维度进行拆解。例如分析《斑马线上的行人》速写时,既要考虑人物动态线的节奏感,也要思考城市空间对人的异化隐喻,这种多维思考正是清美教授强调的"理性基础与感性升华"的结合。

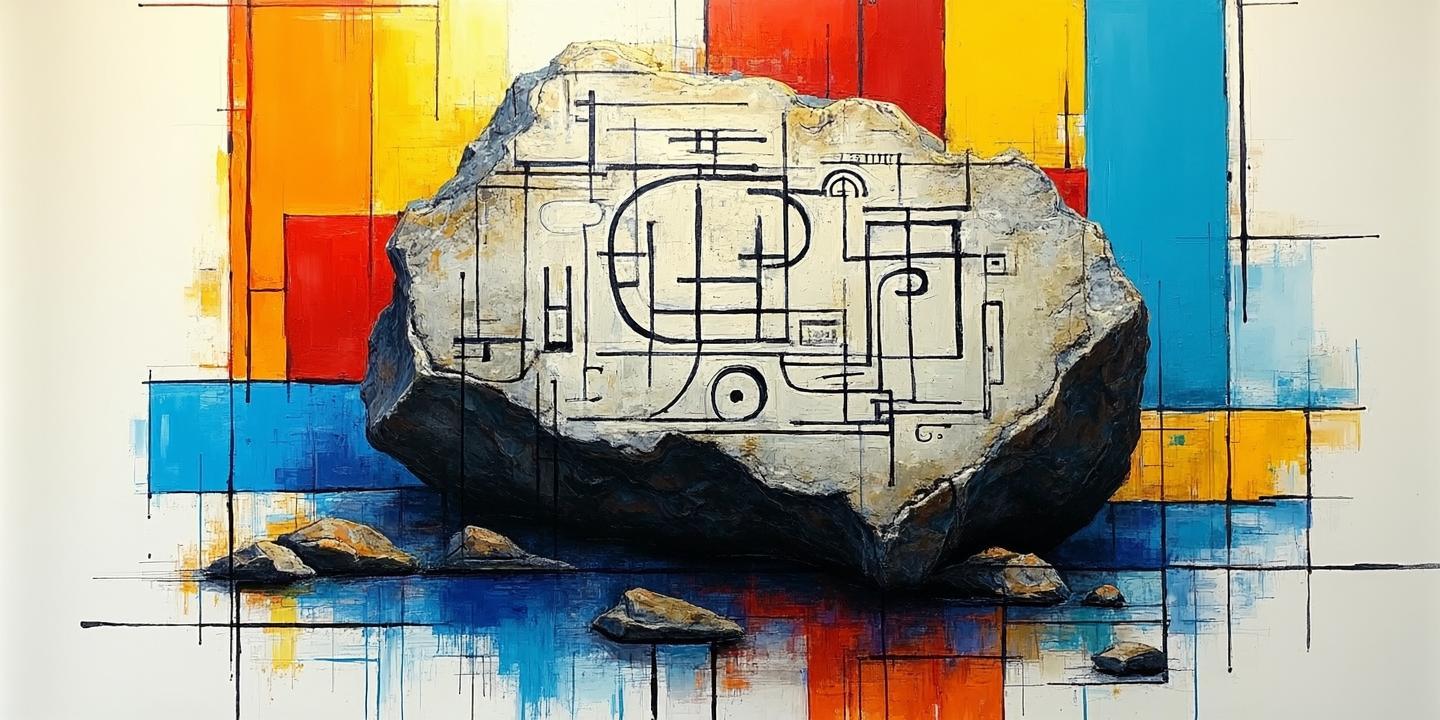

面对《秋天的风景》这类开放性考题,直接临摹自然易落俗套。可研究贝聿铭苏州博物馆的造园手法:将太湖石形态抽象为几何体块,用光线切割空间营造诗意。这种转译思维在清美高分卷中常见,如用书法飞白表现秋风萧瑟,或将传统建筑榫卯结构转化为画面构成骨架。

建议构建"文化元素数据库":分类整理漆器纹样、戏曲服饰、民居构件等传统视觉符号,通过数字化工具进行变异重组。例如将马王堆帛书中的云气纹导入AI生成工具,获取既保留传统韵律又具未来感的图案,这种创新正是艺考改革强调的"传统现代融合"。

每周设定"主题创作日",如限定用蒙德里安三原色表现市井生活,或仅以拓印肌理重构山水意境。完成后采用"三轮评图法":首轮从技术层面分析造型准确性,次轮邀请不同专业背景者进行意象解读,最终回归创作者自述初衷。这种多维度反馈机制,暗合清华美院"审美素养评价体系"中强调的跨文化理解与批判性思维。

建立"失败作品档案馆"具有特殊价值。将未达预期的习作与大师手稿对照,分析毕加索《格尔尼卡》中扭曲形体背后的情感张力,或八大山人白眼鱼鸟中的留白智慧。这种对比反思能突破技术崇拜,直抵艺术本质,正如朱光潜所言:"美感起于形相直觉,又不滞于形相"。

在清美校考的竞技场上,审美品位的较量本质是认知维度的突围。通过构建"观察-积累-思维-转化-反思"的完整体系,考生能逐渐从被动模仿走向主动创造。未来艺术教育将更强调"大审美观"的培养,建议关注清华大学美育课程中"审美素养与人工智能"的前沿课题,在科技与人文的交叉地带探索审美表达的新可能。正如千年前苏轼在《枯木怪石图》中开创的文人画传统,真正的审美突破永远来自对既有范式的创造性超越。

猜你喜欢:央美校考

更多厂商资讯