发布时间2025-04-03 07:42

清华大学美术学院(简称“清美”)作为中国顶尖艺术学府,其校考特色课程始终以培养兼具专业素养与创新能力的艺术人才为核心目标。近年来,清美通过系统化的课程设计、跨学科融合以及实践导向的教学模式,形成了独具特色的校考培养体系。这些课程不仅注重夯实学生的艺术基础,更强调在创作中激发个性化表达,为考生应对校考挑战提供了全方位支持。

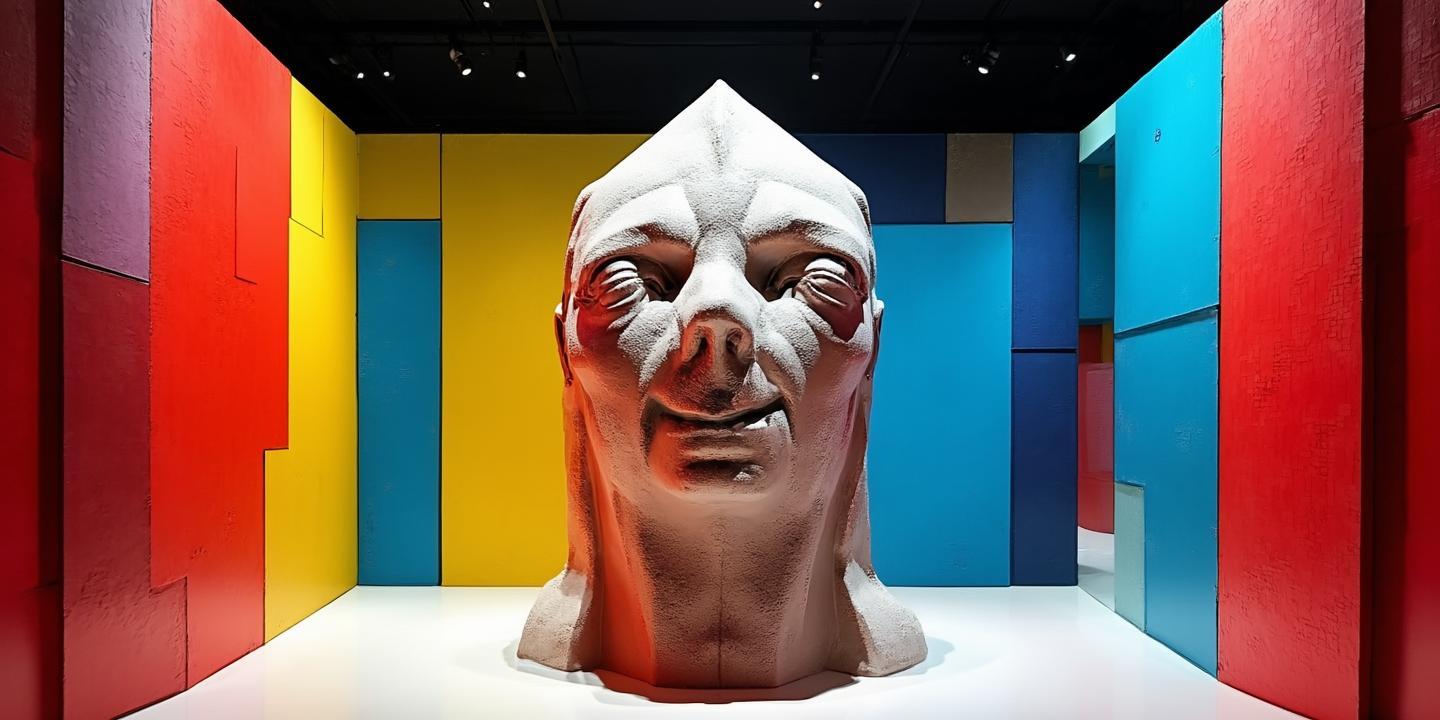

清美校考课程采用“基础+专业+专项”的三级模块化架构。基础课程涵盖素描、色彩、速写三大核心科目,通过解剖、透视、构图等系统性训练强化造型能力。例如,网页48提到清央班设置“基础巩固课程+技能拔高课程”的双轨路径,确保学生从静态石膏像到动态人物速写的全面掌握。专业模块则细分为设计学类、美术学类等方向,如网页51所述,油画、版画、雕塑等课程既传承传统技法,又融入数字媒体等现代艺术元素。

专项训练模块最具特色,包含15种校考定向课程,针对清华美院、中央美院等不同院校的考试风格进行精准适配。以网页1中2023年校考真题为例,《太空舱》素描考题要求结合科技元素与写实技法,课程中专门设置命题创作训练,通过案例解析与模拟创作,帮助学生掌握“主题性创作”的核心逻辑。这种分层递进的课程设计,使学生在夯实基础的同时快速适应校考命题趋势。

清美校考课程打破传统艺术教育的边界,将文学、哲学、科技等学科融入教学。网页51提到,课程引入虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,让学生在数字艺术实验室中体验交互式创作,如通过三维建模重构传统山水画的时空维度。这种实践不仅提升技术应用能力,更培养了跨媒介叙事思维。

交叉学科项目成为创新亮点,如网页14所述的信息艺术设计硕士项目,整合美术学院、计算机系和新闻传播学院资源,开设“交互艺术与设计”“数字媒体艺术”等课程。考生在备考阶段即可接触人机界面设计、算法艺术等前沿领域,网页37中《中场休息》色彩考题的“设备与氛围”表现,正是这种跨学科思维的具象化体现。艺术史论课程则通过东西方美学比较、当代艺术思潮研讨,深化学生的理论认知,为创作注入思想深度。

清美采用动态分层的教学模式,依据学生基础水平定制培养方案。网页48显示,入学前需通过素描静物与速写测试,根据结果划分“央清方向班”与“综合提升班”。前者聚焦顶尖院校冲刺,后者侧重基础补强,如网页36所述冲刺班设置“3小时构图强化训练+1对1方案修正”的密集型课程。

实战模拟贯穿教学全程,每年组织20余场全真模考,还原校考流程与评分标准。网页1详细解析了2023年校考中《考场一角》速写考题的评分要点,教师会通过“现场写生—作品复盘—评分对标”三阶段训练,提升学生的应变能力。网页27提到的研修班采用“上午教授指导+下午自主创作”模式,邀请评委专家参与作品点评,使教学与考核形成闭环。

课程强调从“技术熟练”向“观念创新”的进阶。在网页51的“项目制教学”中,学生需完成从主题策划到作品落地的完整流程,如“城市公共艺术”课题要求结合社会学调研与空间设计。这种训练培养了如网页37所述《秋日风景》色彩作品中的层次把控与情感表达能力。

观念表达课程通过艺术家工作坊、学术讲座等形式展开。网页20提到,清美定期邀请国际艺术家驻校创作,学生可近距离观察《太空舱》等命题背后的创作思维。在网页64的对比分析中,清美相较于其他机构更注重“创作构图的‘完整性’训练”(引自网页27),通过经典案例临摹与解构重组,帮助学生建立独特的视觉语言体系。

总结与展望

清美校考特色课程通过模块化体系、跨学科融合、分层策略与创作导向,构建了兼具深度与广度的培养模式。其成功源于三方面:一是对艺术教育规律的深刻把握,如网页48中“统考+校考双赢策略”体现的系统思维;二是对时代需求的敏锐响应,网页14中信息艺术设计项目展示了科技与艺术的协同创新;三是对个体差异的尊重,网页36的个性化辅导机制确保不同基础学生均能获得提升。

未来,随着艺考改革的深化,清美或需进一步探索人工智能辅助教学、元宇宙艺术创作等新领域。建议加强“文化素养+专业能力”的融合课程开发,如网页1所述文化综合测试占比提升的趋势下,增设艺术史论与创作实践的结合模块。可借鉴网页51的国际化视野,引入更多全球艺术教育资源,持续引领中国艺术教育的创新发展。

猜你喜欢:清美集训

更多厂商资讯