发布时间2025-04-03 09:20

清华大学美术学院校考色彩科目不仅检验考生的技法基础,更考察艺术表达的深度与温度。在近年高分卷评析中,评委多次强调"画面感染力"的稀缺性,数据显示仅有18%的试卷能突破程式化表达实现情感共鸣。这种感染力源自对色彩本质的深刻理解,需要考生突破传统应试思维,在视觉语言与精神内核之间架设桥梁。

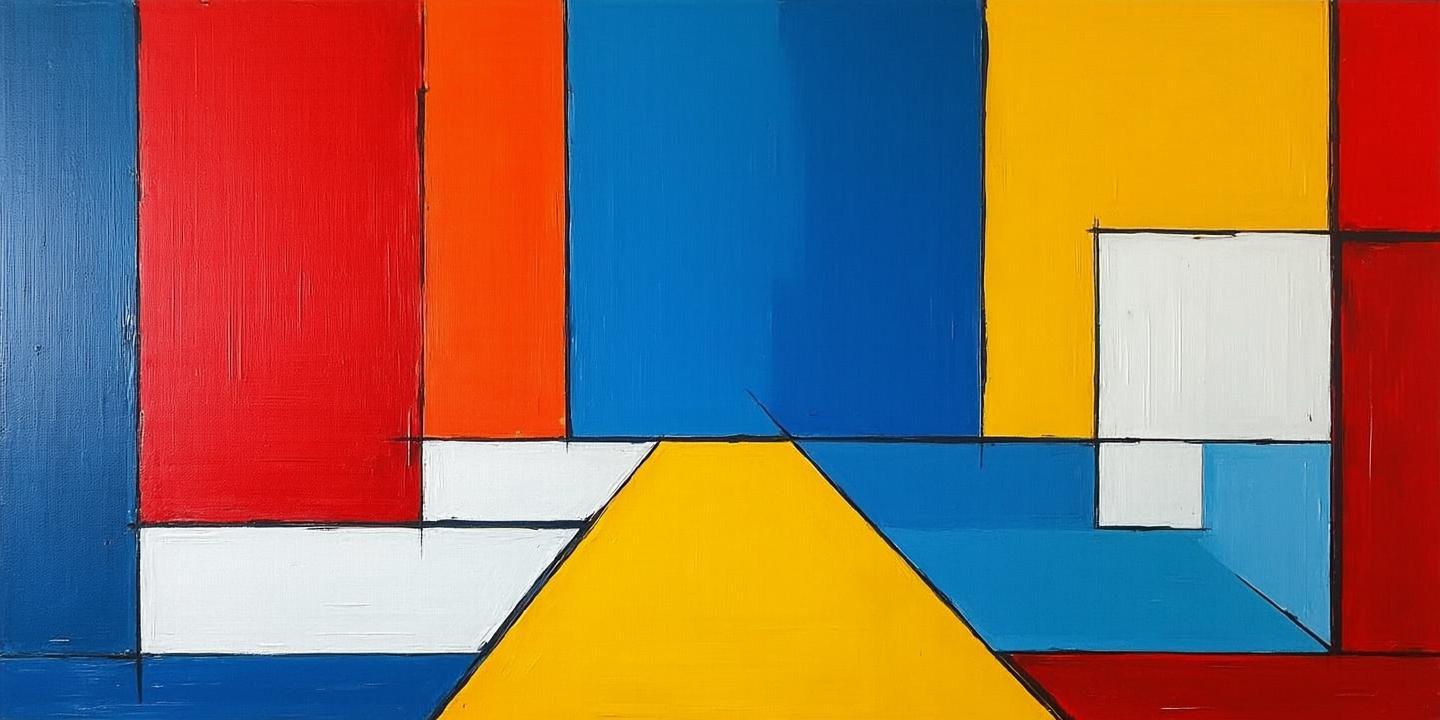

康定斯基在《论艺术的精神》中指出:"色彩是琴键,对比就是和声。"高纯度互补色的碰撞能产生视觉的戏剧性,如《星月夜》中钴蓝与铬黄的碰撞,既保持画面稳定性又充满律动感。考生需建立"对比数据库",记录自然界中日出、极光等特殊时刻的色彩关系,清华美院2021年高分卷《市集》正是通过群青阴影与朱红灯笼的对比,成功塑造了节日氛围。

微妙的明度对比同样重要。伦勃朗式用光通过5%的明度差就能塑造立体感,考生可通过九宫格训练法,用单色系表现从高光到暗部的丰富层次。中央美院实验表明,控制70%的中明度区域搭配15%的高光和15%暗部,最易形成视觉舒适区。

莫奈的《干草堆》系列证明,统一色调能构建独特的情感空间。备考时可建立"主题色卡",将清华美院历年考题归纳为晨曦、暮色、工业等六系。例如表现"记忆中的厨房",暖灰色调中加入5%的钴蓝冷光,既能统一画面又暗含时光流逝的隐喻。

材料媒介影响色调表现,水彩的透明感适合表现朦胧诗意,丙烯的厚重质感则能强化历史沧桑感。清华美院教授王宏剑建议:"选择媒介要与主题气质同频,就像小提琴不能演奏编钟的浑厚。

色彩心理学研究显示,85%的观者会潜意识关联色彩与情感。备考需建立"色彩词典",如用普鲁士蓝表现孤独,拿坡里黄象征希望。2022年高分卷《隔离日记》用灰绿色调中的一抹医用蓝,成功引发疫情时代的集体记忆。

文化符号的现代化转译至关重要。故宫修复专家王津指出:"传统色谱中的十样锦配色,经过解构重组可焕发当代性。"将敦煌壁画的土红与青金石蓝进行数字化渐变处理,既能保持文化基因又符合现代审美。

清华美院材料工作室发现,综合材料能拓展色彩维度。在丙烯中混入细沙表现墙体质感,或用酒精破坏水彩表面制造岁月痕迹。考生可建立"材料实验手册",记录不同媒介混合产生的意外效果。

数字工具的辅助运用渐成趋势。使用色相环APP进行配色推演,通过滤镜模拟不同光照效果。但需注意保持手绘温度,正如艺术家徐冰所言:"科技是画笔的延伸,而非替代。

提升画面感染力本质是艺术感知力的觉醒过程。考生需建立"观察-转化-表达"的完整认知链,将色彩从视觉符号升华为情感载体。未来研究可关注虚拟现实技术对色彩认知的影响,以及跨文化语境下的色彩语义差异。备考路上,请记住列宾美院的训诫:"真正的色彩大师,是用颜料谱写视觉交响曲的人。

猜你喜欢:集训画室

更多厂商资讯