发布时间2025-04-03 10:01

在艺术类顶尖学府的选拔中,清华美术学院校考面试不仅是专业能力的试金石,更是综合素质的全面考察场域。这场持续20-30分钟的深度对话,要求考生在作品展示、即兴创作、学术思辨等多个维度中展现对艺术的独到见解与创新能力。如何在有限时间内将个人艺术理念转化为打动考官的具象表达,成为每位考生突围的关键。

扎实的学术根基是面试成功的基石。清华美院2023年发布的招生简章显示,设计学类与美术学类考生需通过文化综合素养测试,测试科目涵盖语文、数学、英语,且高考成绩需达到所在省份本科一批线。这要求考生在艺术创作之外,必须系统构建跨学科知识体系。建议考生以《中国美术史教程》《西方现代艺术史》等经典著作为纲,结合清华美院近年学术论坛主题(如2024年"数字时代的艺术重构"研讨会),建立艺术史与当代语境的关联认知。

专业素养的展现需超越技法层面。以2023年校考速写真题《考场一角》为例,命题不仅考察造型能力,更要求通过人物互动、空间布局传递叙事张力。考生可通过分析美院教授王宏剑的《孟良崮》系列作品,学习如何将具象场景升华为精神图景。同时建议参与"全国青少年艺术双年展"等专业赛事,在实践中验证理论认知,形成个人艺术方法论。

作品集是艺术理念的实体化表达。清美面试官特别关注作品的叙事连贯性,2024年新增的"艺术与科技"方向更强调作品的技术整合性。建议采用"主题-实验-成果"的三段式结构:如以"城市记忆"为主题,通过传统水墨、数字建模、装置艺术等多元媒介进行创作实验,最终形成包含3个系列、12件作品的完整叙事。要注意避免单纯追求视觉冲击,某位2024级考生因在陶瓷作品中融入物联网传感器,成功展现传统工艺的当代转化路径。

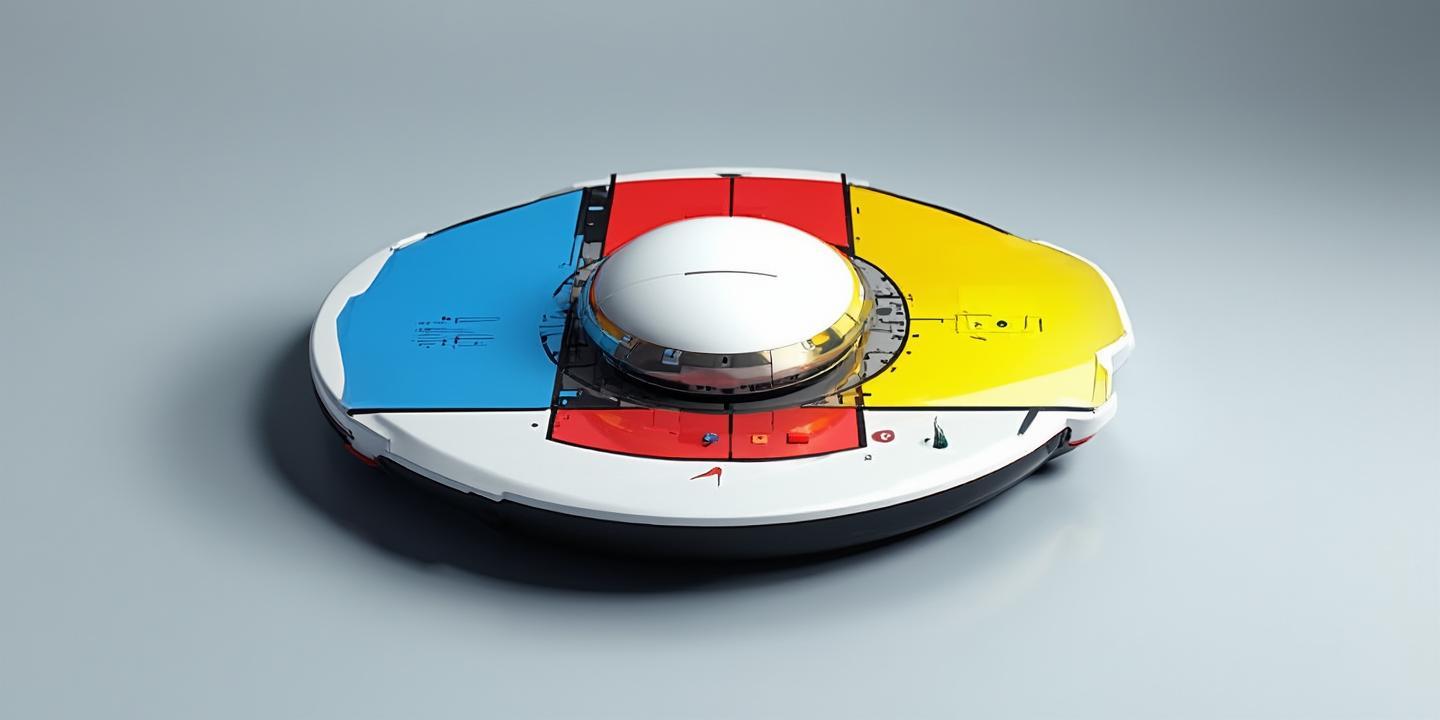

创作阐释需体现思维深度。面对《太空舱》这类开放性命题时,可借鉴中央美术学院邱志杰教授的"认知地图"理论,将太空舱解读为"人类文明的微缩模型",通过舱内物件布局隐喻文明演进逻辑。建议建立"创作日志",记录每件作品的灵感来源、技术难点与修改历程,如某录取生展示的32页《皮影数字化实验手记》,因其详实的流程记录获得考官高度评价。

压力管理能力直接影响面试表现。清美面试设置小组讨论环节,考察考生在团队协作中的角色定位。可通过"角色轮换训练法",交替扮演领导者、记录者、协调者等不同角色,如在模拟讨论"公共艺术的社会价值"时,主动引导话题走向或巧妙化解观点冲突。2025年某考生在遭遇投影设备故障时,改用速写本手绘讲解作品结构,反而凸显出扎实的造型功底。

突发问题应对考验思维敏捷度。当被问及"如何看待AI绘画对传统艺术的冲击"时,可引用清华美院鲁晓波教授"技术是画笔的延伸"观点,结合自身在数字水墨领域的实践,提出"人机协同创作"的解决方案。建议建立"问题响应库",将高频问题归类为价值认知、技术、创作方法论等类型,每个类型准备3个以上案例分析。

精准的语言表达是思想传递的桥梁。研究显示,面试前3分钟的陈述质量决定考官60%的初始印象。可采用"钻石结构"表达法:用"我的创作是对生命律动的可视化探索"作为核心观点,继而通过《细胞分裂》系列作品的肌理处理、《候鸟迁徙》装置的动态设计等论据支撑,最后回归"艺术即生命能量的转化通道"的升华。注意避免专业术语堆砌,某考生用"像树木年轮记录时光"类比版画创作中的时间性表达,获得考官赞许。

非语言沟通同样蕴含信息量。清华美院面试评分细则中,"仪态表现"占15%权重,建议通过"镜前模拟训练"修正肢体语言:保持60度侧身站位既展现作品又维持交流感,手势活动范围控制在肩宽1.5倍以内确保专业感。某服装设计考生在展示作品时,通过面料样本的触觉传递,成功将二维陈述转化为多维体验。

在艺术教育的金字塔尖,清美校考面试实质是青年艺术家成长轨迹的预演。2024年录取数据显示,成功考生平均投入300小时进行专项准备,其中70%时间用于思维体系构建而非单纯技法训练。建议建立"三维准备模型":纵向深化专业认知,横向拓展人文视野,轴向构建表达系统。未来艺考改革将更强调跨学科整合能力,考生需持续关注清华艺术与科学研究中心等机构的前沿动态,将面试准备转化为终身艺术探索的起点。

猜你喜欢:清美校考

更多厂商资讯