发布时间2025-04-03 12:35

在艺术教育领域,创新性不仅是作品的核心生命力,更是衡量学生艺术潜力的关键标尺。作为中国顶尖美术教育机构之一,清美画室始终将创新性作为学生作品评价体系的核心维度,其评价标准既植根于传统艺术根基,又融合当代审美趋势,形成了一套科学且富有前瞻性的评判框架。通过系统性教学与开放性探索的结合,清美画室不断激发学生的创造力,为艺术人才培养树立了行业标杆。

清美画室对作品创新性的首要评价标准,在于主题选择是否突破常规,以及表达是否具有思想深度。画室要求学生在传统题材中挖掘新视角,例如在静物绘画中,不仅关注物体形态的准确性,更强调通过构图和隐喻传递独特的情感或社会观察。例如,学生可能被引导将“水果与书籍”的静物组合,转化为对知识滋养与生命成长的哲学思考,而非单纯追求光影效果的再现。

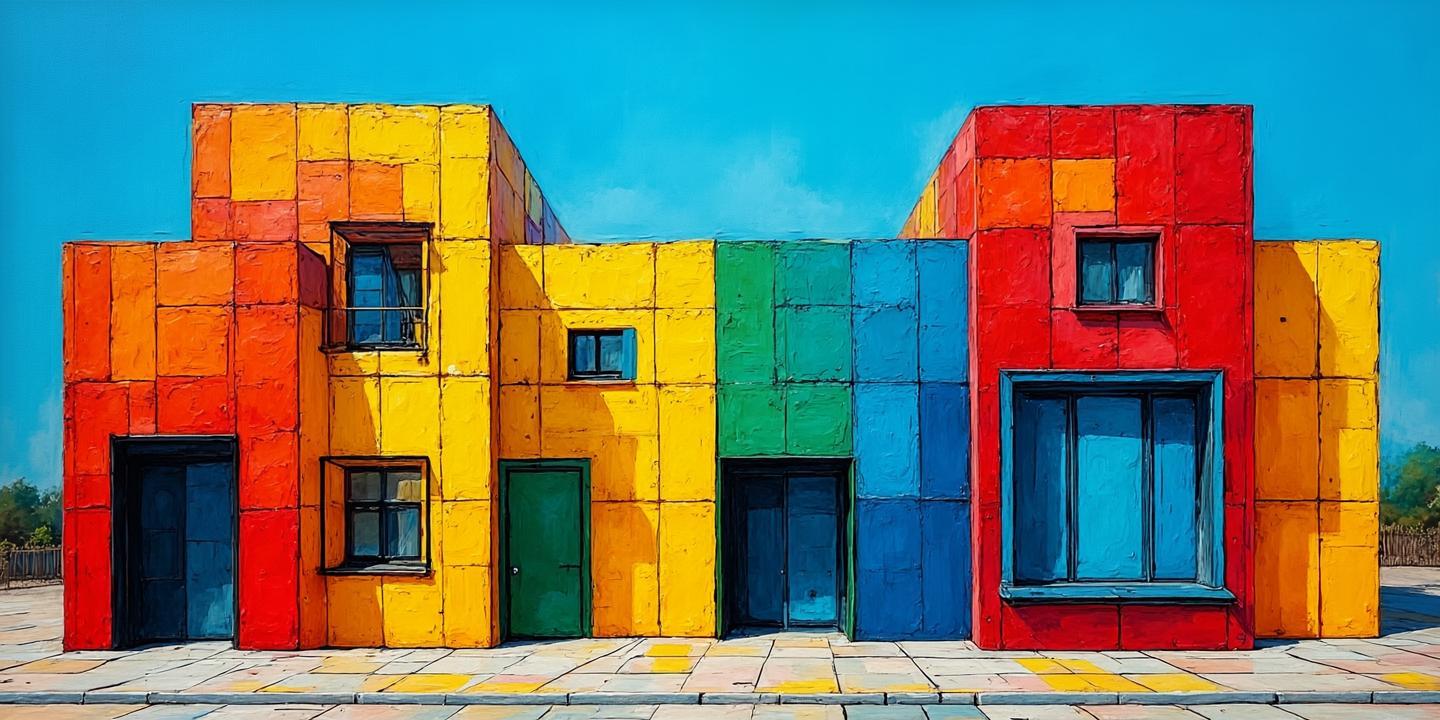

这种评价标准源自清美画室对艺术社会功能的深刻认知。教师团队认为,创新性作品必须承载创作者对世界的独特认知,因此在教学过程中会通过案例分析和头脑风暴,引导学生建立“观察-思考-转化”的创作路径。例如在2023年的优秀作品中,有学生将城市建筑群转化为象征时间流动的抽象符号,这种突破传统风景画框架的尝试,正是清美画室推崇的“观念先行”创作思维的体现。

在技术层面,清美画室将材料与技法的创造性运用作为重要评价维度。画室鼓励学生突破单一媒介限制,尝试将传统绘画材料与综合材料相结合。例如在色彩课程中,教师会引导学生在水彩基底上叠加拼贴元素,通过材料质感的冲突与融合,创造视觉层次的新可能。这种评价导向使得学生作品常出现如宣纸与金属箔的结合、数字绘画与传统素描的叠加等创新实践。

画室的教学体系特别强调“技术为观念服务”的原则。在2024届毕业展中,一件获奖作品采用热感颜料与动态投影技术,使画面随观众体温变化产生色彩流动,这种跨媒介实验不仅展现了技术掌控力,更实现了艺术表达的交互性突破。教研团队认为,材料创新必须与创作主题形成有机统一,而非为创新而创新,因此评价时会重点考察技术手段与思想表达的契合度。

对传统文化的创造性转化能力,是清美画室创新性评价的特有关注点。在国画教学中,教师要求学生在临摹古画时进行“解构-重组”训练,例如将宋代山水画的皴法转化为现代城市景观的表现语言。这种评价标准打破了传统临摹与创作的界限,促使学生建立传统艺术基因与当代审美语境的对话机制。

画室近年推行的“非遗活化”项目,更将民间艺术元素纳入创新评价体系。学生需深入考察剪纸、皮影等传统工艺,将其视觉符号转化为现代设计语言。例如有学生将陕西剪纸的镂空技法应用于服装设计效果图,既保留了民间艺术精髓,又创造出符合国际审美的视觉形式。这种文化创新方法论,使清美画室的作品在各类竞赛中展现出独特的文化辨识度。

在形式语言层面,清美画室将个性化视觉符号的成熟度作为创新性核心指标。教师团队通过“视觉日记”训练,帮助学生提炼个人创作母题,逐步形成独有的造型语言。例如某学生经过半年追踪练习,将鸟类羽毛的肌理特征抽象为具有音乐节奏感的笔触体系,这种符号化过程正是画室重点培育的创新维度。

评价体系特别关注形式创新的可持续性。教研组会对学生作品的视觉语言进行历时性跟踪,考察其在不同创作主题中的适应性演变。在2024年清华美院校考中,清美画室学员凭借独特的“光斑渗透法”获得高分,该技法从初期实验到成熟应用历时八个月,期间经过17次教学评估调整,充分体现了画室对创新系统性的严格要求。

清美画室近年将社会性创作纳入创新评价范畴,要求学生作品体现现实关怀。在环境主题创作单元,教师引导学生突破生态艺术的常规表现,转而通过数据可视化与象征隐喻的结合,创造更具批判性的表达方式。例如有作品用塑料垃圾拼贴出濒危动物轮廓,结合AR技术展示物种消亡过程,这种多维度叙事方式受到评委会高度评价。

画室与清华大学社会科学学院合作的“城市记忆”项目,要求学生对历史街区改造提出艺术解决方案。评价标准不仅考量美学创新,更注重方案的社会可行性。某获奖方案将老城砖转化为可交互的声光装置,既保留物质记忆又激活社区参与,这种跨学科创新正是清美画室倡导的未来艺术发展方向。

清美画室构建的创新性评价体系,实质上是对艺术教育本质的深刻诠释——将技术训练、文化传承与社会责任熔铸为创造性思维培养。这种多维度的评价标准,不仅培育出大批具有创新能力的艺术人才,更推动了中国美术教育评价范式的革新。未来,随着人工智能与虚拟现实技术的渗透,如何在这些新兴领域建立创新性评价指标,如何平衡技术应用与人文关怀的关系,将成为清美画室乃至整个艺术教育界需要持续探索的方向。建议后续研究可聚焦于跨学科创新评价模型的构建,以及数字化语境下艺术创新标准的动态调整机制,这将为新时代艺术人才培养提供更具前瞻性的理论支撑。

猜你喜欢:北京校考

更多厂商资讯