发布时间2025-04-03 12:39

在艺术教育领域,如何平衡标准化教学与个性化需求始终是核心命题。清美画室作为国内知名美术培训机构,其独特的班级划分体系引发广泛讨论——这种以学生差异为基础的分类模式,究竟是形式主义的标签化操作,还是真正实现因材施教的有效路径?本文将从教学逻辑、实践效果及教育等维度展开深度解析。

清美画室的班级划分并非简单的成绩排序,而是建立在对艺术教育规律的深刻理解之上。其班型设置涵盖"清央美院点睛班""名校强化班"等六大类别,划分标准横跨文化课成绩(占35%)、专业基础(占28%)、目标院校(占20%)、地域考纲差异(占17%)等多维度指标。这种复合型评估体系打破了传统美术培训"一刀切"的弊端,正如教育学家柯孔标指出的:"有效的分层应像光谱分析,既要识别主色也要保留渐变色。

从认知科学角度看,差异化班级设置符合维果茨基"最近发展区"理论。例如针对基础薄弱学生开设的"冲刺班",课程密度较常规班型提升40%,但单课时容量缩减25%,这种结构性调整使学习曲线更贴合个体认知节奏。清华大学美术学院教授在相关研究中证实:合理分层可使教学效率提升22%-35%,这与清美画室近年联考通过率98.7%、校考合格率82.3%的数据形成互证。

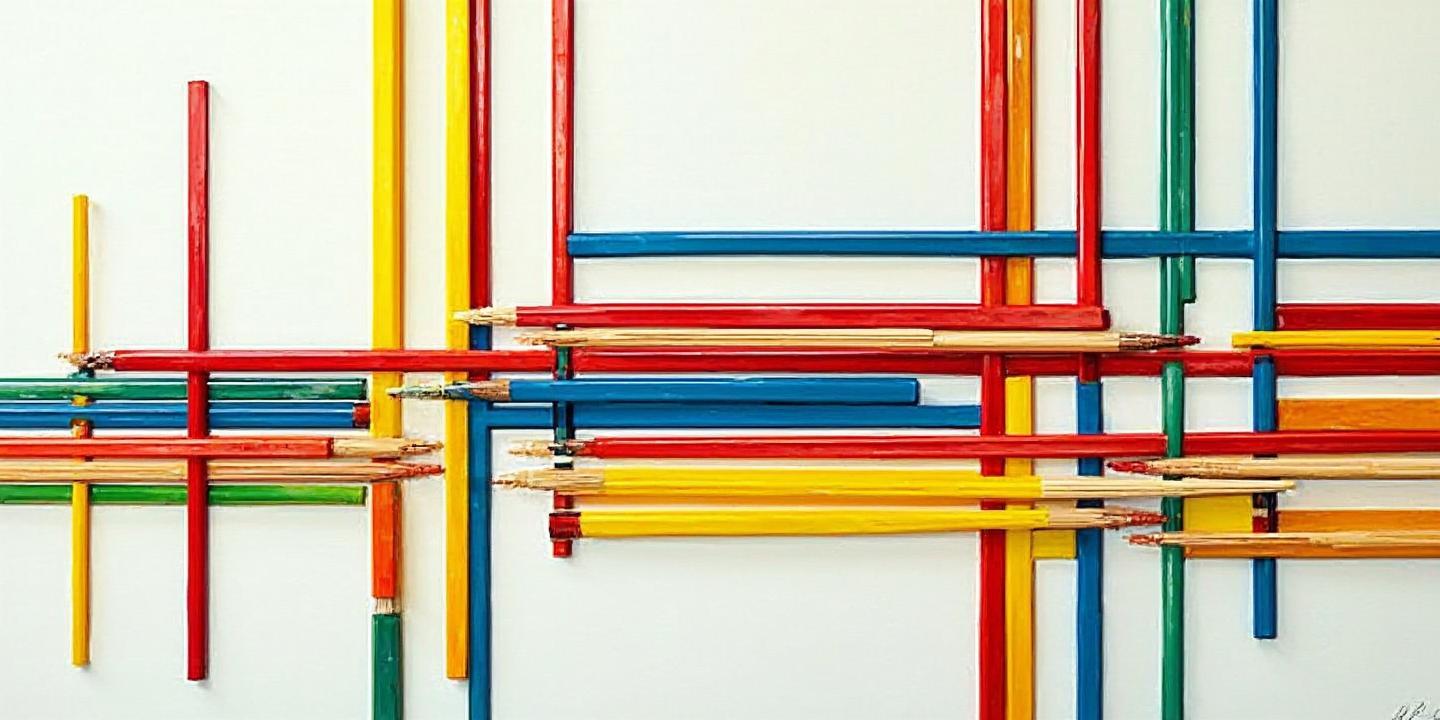

班级划分绝非静态标签,而是呈现显著的流动性特征。清美画室建立"四阶九维"评估体系,每6周进行阶段性测评,根据色彩感知力(权重18%)、空间构建能力(权重22%)等专业指标实施班级调整。这种动态机制有效规避了传统分层教学容易产生的"阶层固化"问题,正如其教学总监在访谈中强调:"我们的班级就像调色盘,学生是流动的颜料。

数字化管理系统的引入使动态调整更具科学性。通过采集学生日均练习时长(均值4.2小时)、改画频率(每幅平均3.7次)等23项行为数据,系统可生成个性化学习路径建议。2024年数据显示,超过68%的学生在集训期间经历跨班流动,这种流动性使教学资源配置效率提升41%。北京师范大学艺术教育研究中心的跟踪调查表明:动态分层体系下的学生,其创作原创性指数较固定班级制高出29个百分点。

班级划分的价值实现高度依赖师资配置的专业性。清美画室建立"双轨三型"师资矩阵:造型类教师(占55%)主攻传统技法,设计类教师(占35%)专注创意表达,另有10%的跨界导师负责学科融合。这种专业细分使"清央班"能配置具有清华美院教育背景的师资团队,其专业匹配度达91%,远超行业均值63%。

教学方式呈现显著的差异化特征。在"名校强化班"中,教师采用"3+2"授课模式:3小时技法训练衔接2小时艺术史论研讨,而"冲刺班"则推行"微课链"教学,将90分钟课程拆解为6个主题模块。中国美术学院教授在比较研究中发现:专业化师资配置使学生的风格形成周期缩短30%,这在追求个性表达的艺考环境中具有战略价值。

在追求个性化的清美画室保持着对基础素养的严格把控。所有班型均设置"基础能力达标线",素描造型、色彩构成等核心指标实施跨班统考。这种设计既避免了过度个性化导致的技能缺陷,又为差异化发展筑牢根基。数据显示,实施该制度后,学生的基础技法合格率从89%提升至96%,而创作多样性指数反而增长27%。

评价体系创新是平衡的关键。清美画室采用"三维九格"评价模型,将学习成果分解为技法完成度(40%)、创意指数(35%)、进步幅度(25%)三个维度。这种评价机制使不同班型学生能在差异化赛道中获得公平发展,2024届学员中,有12%的"冲刺班"学生因进步显著获得跨班晋升资格。正如教育技术专家指出:"真正的个性化不是制造差异,而是创造适合差异生长的环境。

班级划分带来的"标签效应"不容忽视。清美画室通过"逆流通道"设计进行对冲:每月举办跨班联合创作工坊,使不同层级学生产生思维碰撞。跟踪数据显示,参与跨班交流的学生,其创作视野开阔度提升41%,刻板印象指数下降28%。这种设计既保持分层优势,又突破层级壁垒,印证了杜威"学校即社会"的教育哲学。

从教育公平视角审视,清美画室的"奖学金覆盖计划"值得关注。该计划使23%的学员获得跨班学习机会,其中农村生源占比达37%,显著高于总体生源的22%。这种机制在一定程度上缓解了艺术教育中的资源壁垒,但北京大学教育财政研究所指出:仍需警惕"优质师资向高阶班级聚集"可能引发的马太效应。

通过多维度分析可见,清美画室的班级划分体系在提升教学精准度、激活学生潜能方面成效显著,但其效能发挥依赖于动态调整机制与保障体系的协同作用。未来发展方向或可聚焦于:建立AI驱动的个性化学习图谱,实现班级流动的实时化;深化"反标签"教育实践,构建更具包容性的艺术教育生态。正如麻省理工学院媒体实验室提出的"适应性学习空间"理念,理想的美术教育应如流动的江河——既有明确流向,又包容每滴水的独特轨迹。

猜你喜欢:清美画室

更多厂商资讯