发布时间2025-04-03 19:00

在艺术教育的璀璨星河中,清华美术学院(清美)始终是无数美术生心中的灯塔。其独特的集训体系不仅以严苛的专业训练著称,更以培养多元化、个性化的绘画风格为核心使命。通过系统性课程、名师指导与创新实践,清美集训将艺术生的潜力转化为独特的艺术语言,帮助他们在竞争激烈的艺考中脱颖而出,同时为未来的艺术生涯奠定坚实基础。

清美集训的首要任务是帮助学生建立扎实的造型能力。正如杭州画室专家所言:“造型能力是美术生的立身之本,它决定了作品的基本结构与视觉张力。” 在集训初期,学生需经历大量素描、速写与色彩的基础训练,例如通过16开小色稿练习强化色彩关系认知,或通过“对抗肌肉记忆”的刻意练习打破固有作画惯性。这种看似枯燥的训练实则暗含深意——唯有掌握精准的透视、比例和明暗关系,才能为后续的风格探索提供技术支撑。

在基础稳固后,清美集训会引入多样化的绘画风格教学。从现实主义的细腻写实到表现主义的情感宣泄,从抽象主义的解构重组到现代主义的综合材料实验,学生被要求跨越单一技法框架。例如在色彩课程中,教师会同时示范古典油画的罩染技法与印象派的色点并置法,引导学生比较两种风格对光线的不同表达逻辑。这种对比式教学不仅拓宽了学生的视野,更激发了他们融合传统与现代的创作欲望。

清美集训的师资力量堪称行业标杆,其教师团队多由清华美院、中央美院的硕博导师及校考状元组成。这些导师不仅具备深厚的学院派功底,更擅长通过“问题导向教学法”启发学生。如在创作课上,导师会先要求学生根据命题自主构思,再对比经典范画分析思维盲区,这种“先思考后修正”的模式有效避免了风格模仿的同质化倾向。一位零基础考入清美的学生回忆:“导师发现我对几何构成敏感后,专门指导我将立体主义的分割手法融入静物素描,最终形成了独特的解构风格。”

创新思维的培养则体现在教学模式的革新中。清美直通画室采用“小班制+项目制”教学,每班8-12人的规模确保了个性化指导。在主题创作项目中,学生需完成从文献调研、草图推敲到材料实验的全流程,这种近似美院工作室的创作环境,使学生逐渐摆脱应试套路,转向更具深度的艺术表达。某次城市写生项目中,有学生将老北京胡同的肌理转化为综合材料拼贴,这种跨媒介的创作尝试正是清美倡导的“实验性艺术思维”的典型体现。

清美集训始终强调“艺术创作不能脱离文化土壤”。在课程体系中,艺术史论课程占比达20%,学生需研读从文艺复兴到当代艺术的风格流变,并撰写风格分析报告。这种学术训练使学生理解到:表现主义的扭曲线条源于战后德国的精神焦虑,而中国水墨的留白意境则与道家哲学息息相关。当学生将这种文化认知注入创作时,其作品便呈现出超越技术层面的思想深度。

文化素养的跨界融合更为风格创新提供养分。清美屹立画室曾组织“诗歌入画”工作坊,要求学生将唐诗宋词的意境转化为视觉语言。这种训练催生出令人耳目一新的创作:有学生用油画的厚重笔触表现“大漠孤烟直”的苍凉,也有用水墨晕染诠释“月上柳梢头”的婉约。正如艺启清美教学总监所言:“当学生建立起跨学科的知识网络,其风格探索自然突破二维平面的局限,走向更广阔的维度。”

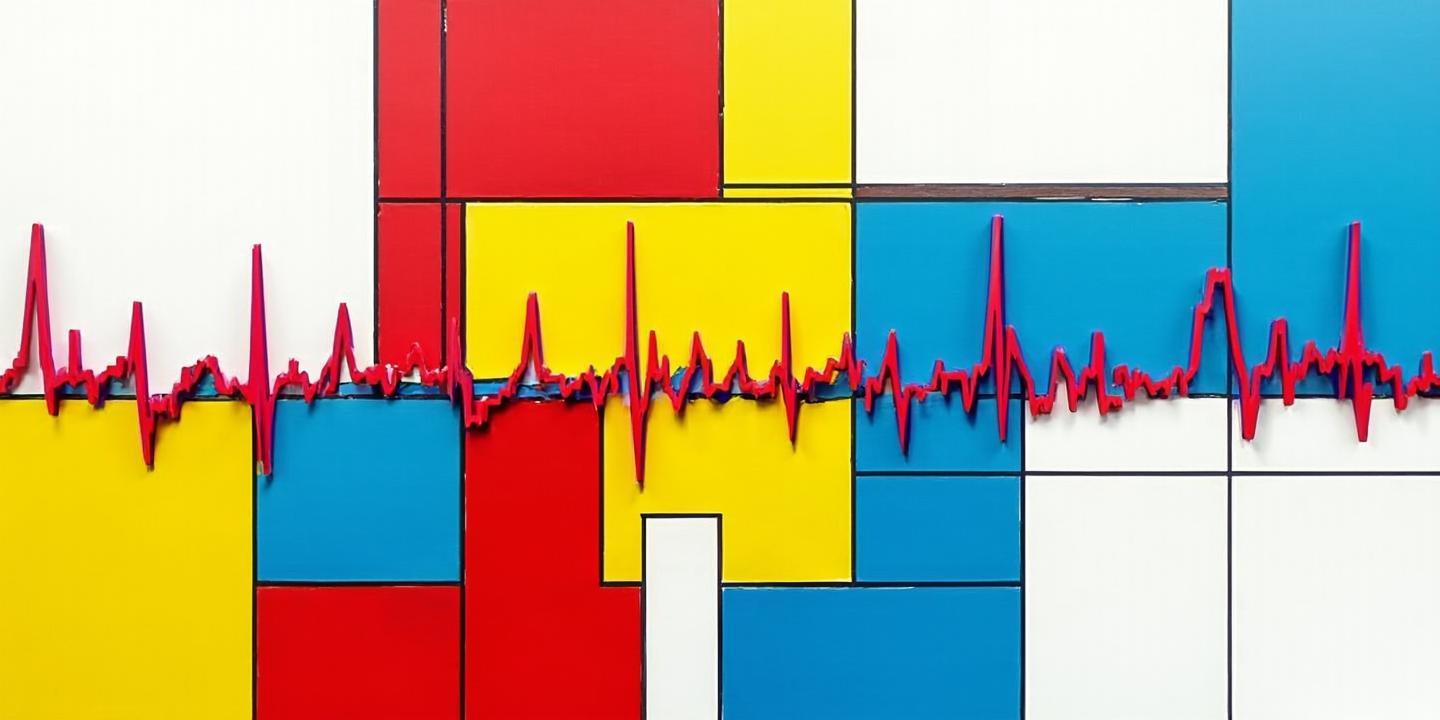

清美集训构建了完整的实践生态链。每月举办的“艺启沙龙”要求学生公开展示作品并接受同行质询,这种近似学术答辩的机制迫使创作者不断反思风格逻辑。在2024年的毕业展中,有学生因过度追求形式创新导致画面失衡,经导师点拨后,他转而研究蒙德里安的构成主义,最终创造出兼具抽象与秩序感的系列作品。

市场对接环节则帮助学生验证风格价值。清美直通画室与798艺术区合作举办学生个展,2024届学员的“数字水墨”联展吸引多家画廊关注。这种从画室到艺术市场的过渡,使学生意识到:独特风格不仅是审美表达,更是艺术生命力的保障。正如参展学生所述:“当藏家为我的赛博朋克风格山水画驻足时,我真正理解了何为‘传统的当代性转换’。”

清美集训通过“技术筑基—思维破界—文化赋能—市场验证”的四维培养体系,重新定义了美术教育中风格培养的内涵。其成功经验表明:绘画风格的养成绝非简单的技法叠加,而是技术、思想与文化共振的产物。未来,随着AI绘画等新技术的冲击,如何将数字媒介融入传统风格教育,如何在全球化语境中构建本土艺术语言,将成为清美集训乃至整个艺术教育界亟待探索的方向。对于美术生而言,选择清美不仅是为了一张录取通知书,更是为获取打开艺术之门的万能密钥——在这里,每个人都能找到属于自己的风格密码。

猜你喜欢:清华美院

更多厂商资讯