发布时间2025-04-03 19:19

在艺术创作的道路上,创意构思既是灵感的迸发,亦是系统化思维与技巧的沉淀。清华美院作为中国顶尖艺术学府,其集训课程始终致力于培养学员将抽象概念转化为具象作品的综合能力。通过观察、解构、重组与跨学科融合,学员的作品不仅展现出扎实的技法功底,更传递出对社会议题的深度思考与文化创新。本文将从方法论与实践案例出发,解析清美集训中创意构思的核心路径。

观察是艺术创作的基石。清美集训强调“主动观察”与“深度体验”的双重训练,通过引导学员对日常事物进行多维度拆解,建立独特的视觉认知体系。例如在素描课程中,教师会要求学员对同一物体进行仰视、俯视、剖面视角的速写练习,打破常规视觉惯性,如网页10所述,这种训练能帮助学员发现“被忽视的形态关联”,将普通酒瓶解构成可承载交通符号的创意载体。

更深层次的观察训练体现在“生活场景重构”中。在2024年清华“设计+”大赛获奖作品《城市呼吸》中,学员通过连续30天记录不同时段建筑玻璃幕墙的光影变化,捕捉到现代都市的节奏韵律,最终将数据转化为动态装置艺术。这种“数据化观察”方法,印证了网页27中吴诗中教授提出的“观察需兼具理性测量与感性捕捉”的教学理念。

清美课程体系深受德里达解构主义哲学影响,将“打破秩序再创造”作为创意生成的核心法则。网页1提到的“替代同构”在学员作品中广泛应用,如2024届毕业设计《碑林新语》,将传统墓碑形态置换为交通信号灯模块,通过正负形对比引发对生命与规则的辩证思考。这种手法不仅符合网页37所述“艺术是现实与虚幻的桥梁”理论,更体现了“功能性符号与人文意象”的跨界融合。

在重构层面,清美推崇“思维导图引导法”。以文创课酸梅汤包装设计为例(网页27),学员首先解构清华文化元素至校徽曲线、礼堂穹顶等基础形态,再通过拼置同构形成螺旋纹样,最终与饮品属性结合。这种“元素基因重组”过程,正如网页57强调的“设计思维是感知、记忆、体验的综合体现”,使作品兼具文化识别度与商业传播力。

数字化工具的介入极大拓展了创意边界。在“文创产品数字化设计”课程中(网页27),学员运用3D扫描技术提取古建筑斗拱结构,通过参数化设计生成可量产的文创灯具。这种“科技考古”创作模式,实现了网页23大赛倡导的“设计赋能产业升级”目标。值得关注的是,跨学科团队合作成为常态,如《清华滑板》作品组融合产品设计、材料工程、运动力学等多领域知识,使创意落地具备技术可行性。

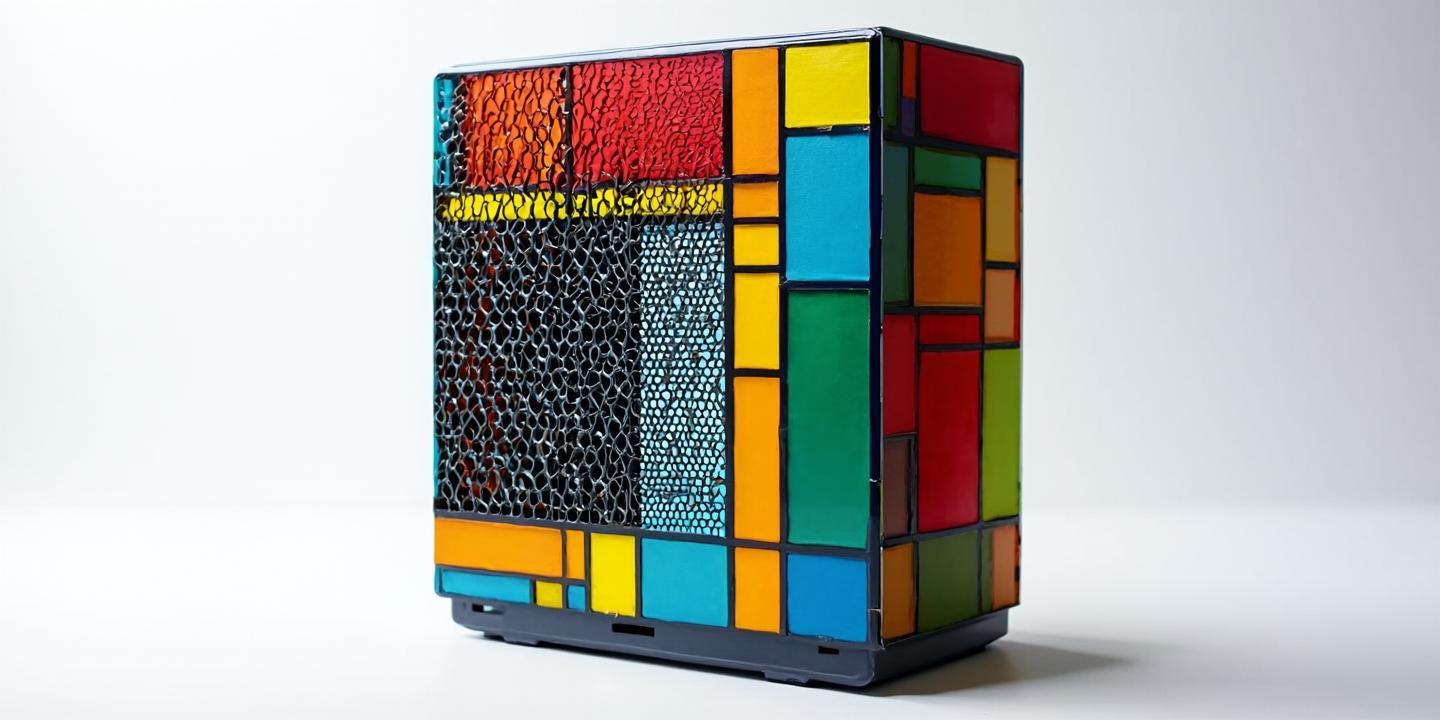

社会议题的介入则赋予作品更深内涵。获得“未来健康与福祉”赛道金奖的《呼吸之茧》,将空气净化装置与蒙古包形态结合,既回应牧区沙尘治理需求,又延续游牧文化记忆。这种创作路径印证了网页70所述“艺术应引发对社会现实的反思”,通过设计解决具体问题的构建文化认同的情感纽带。

清美教学体系特别强调文化基因的现代表达。在楚文化赛道作品中,学员摒弃简单纹样复刻,转而提取青铜器铸造的“缺陷美”——将合范错位形成的飞边转化为服饰立体裁剪语言。这种“缺陷转化”思维,暗合网页37提出的“审美直觉需突破完美主义桎梏”理论,使传统工艺获得当代审美价值。

地域性元素的叙事重构是另一突破点。获得城市数字地标奖的《胡同声景》,通过采集北京胡同的叫卖声、鸽哨声等音纹,将其转化为互动光效投影。作品利用网页65强调的“形式构成与生活感受结合”原则,将消失中的城市记忆转化为可体验的文化载体,创造出超越视觉维度的空间叙事。

清美集训的创意方法论,本质是建立“观察-解构-融合-叙事”的系统化创作路径。通过强化跨学科思维、深耕文化基因、拥抱技术创新,学员作品展现出解决问题与传递价值的双重维度。未来,随着AI生成技术与脑机接口的发展,创意构思或将进入“神经美学”新阶段。建议加强艺术与认知科学的交叉研究,探索潜意识与具象表达的映射机制,同时注重乡村非遗资源的数字化解构,使艺术创新真正成为文化传承的活化剂。正如网页23大赛宗旨所示,唯有让创意扎根现实土壤,才能开出跨越时空的艺术之花。

猜你喜欢:清美画室

更多厂商资讯