发布时间2025-04-03 19:56

在当代艺术教育实践中,互动体验设计已成为连接创作者与观众、传统技法与数字媒介的重要桥梁。清美集训作为国内顶尖美术教育机构,其学员作品展示不仅是对技艺的呈现,更通过多维度的互动机制重构了艺术表达的边界。这种设计既呼应了信息时代对沉浸式体验的需求,也延续了中国传统艺术“气韵生动”的美学追求。

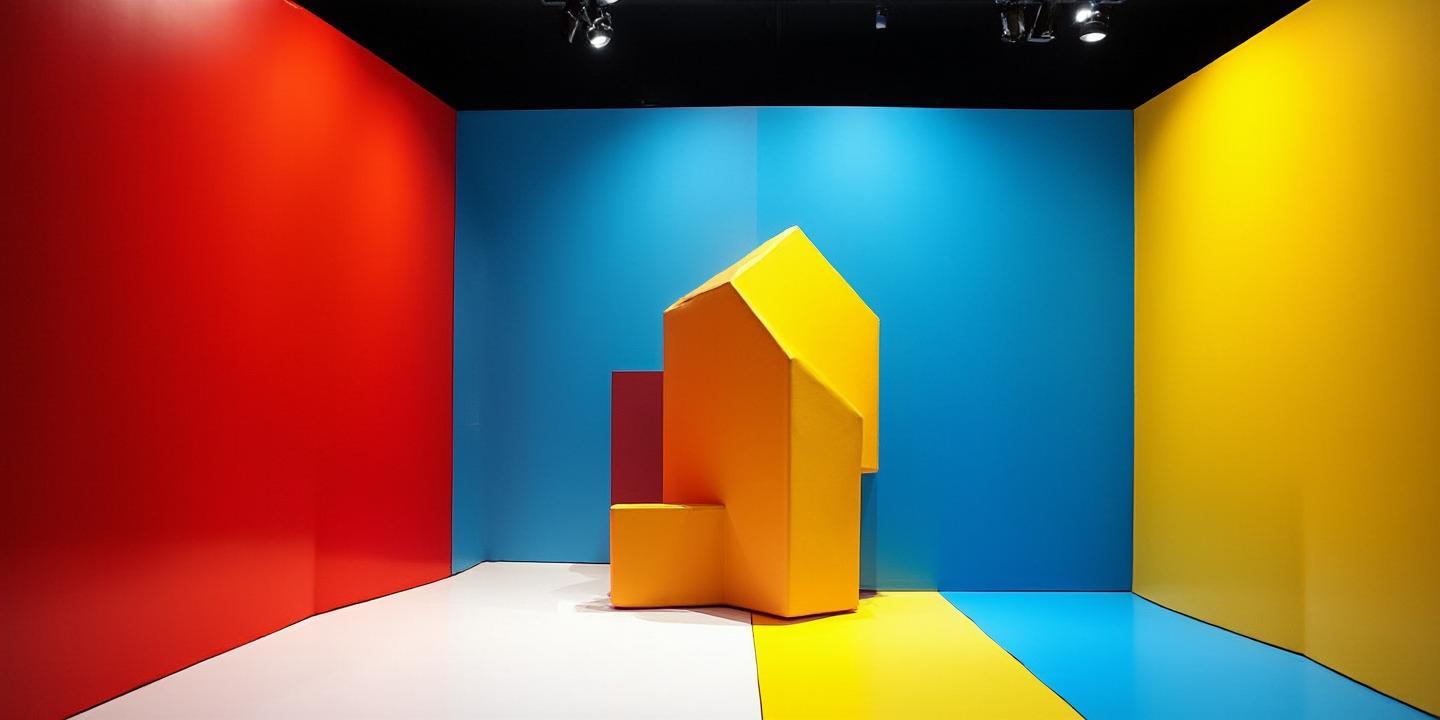

清美集训的展示空间巧妙融合物理场域与数字技术,创造出独特的沉浸式体验环境。在2024年“艺术之夜”展览中,学员运用投影映射技术将传统水墨动画投射至曲面幕墙,观众可通过手势控制画面流动速度,实现“人在画中游”的意境。这种技术赋能不仅延续了网页23中强调的“美学设计与功能性结合”原则,更将《装饰》杂志提到的秦汉漆器“动势美”转化为可交互的数字艺术。

物理计算装置的引入则拓展了艺术表达的维度。如装置作品《声绪》通过压力传感器捕捉观众脚步节奏,实时生成对应频率的声光波纹,使观众成为艺术创作的协同者。这种设计印证了信息艺术设计系提出的“人机交互技术需服务于人的体验创新”理念,将网页64中讨论的沉浸式商业设计经验迁移至教育场景,形成独特的教学成果展示模式。

展示活动突破单向观赏模式,构建起多层次的参与网络。在作品点评环节,采用双通道反馈系统:专业教师通过AR标注工具对作品进行实时批注,普通观众则可通过扫码提交可视化评价热力图。这种机制既保留了网页55所述的“专业研讨”严谨性,又融入了网页23强调的“用户反馈及时性”原则,形成教学相长的动态循环。

线上线下的协同设计更延伸了互动边界。清美开发的虚拟展馆支持360°全景漫游,观众可点击作品热点调取创作手稿、过程视频及艺术家访谈。这种设计实践呼应了信息艺术设计系提出的“信息架构系统思维”,将网页1中提及的交互设计课程理念转化为可操作的数字展陈方案。社交媒体端的“艺术盲盒”活动,通过算法推荐个性化解说内容,实现网页28强调的“结构化内容灵活重组”。

作品展示中体现的学科交叉特征,正是清美教育体系的核心优势。在2024届毕业展中,视觉传达专业学员与编程团队合作开发的《标签时代》交互装置,将社会学田野调查数据转化为动态信息可视化矩阵。这种实践深度契合网页1所述“艺术与科技跨界融合”培养目标,也验证了网页20中“互动设计促进信息传达”的理论预设。

神经美学实验室的介入更提升了体验深度。通过眼动仪捕捉观众观赏行为数据,结合EEG脑电波分析,构建起“审美认知-生理反馈”模型。这种量化研究方法不仅拓展了网页34强调的“结构化写作”逻辑框架,更将网页29中“层次分明的内容架构”理念转化为可验证的科学叙事。

在互动设计中植入文化记忆,是清美区别于其他机构的显著特征。学员作品《云散》通过参数化设计重构传统漆器纹样,观众触摸交互屏时可触发对应自然元素的粒子特效。这种设计实践既延续了网页2中清华美院毕设作品对传统纹样的数字转译思路,又创造出符合网页64所述“五感联动”的新体验范式。

非遗技艺的活化利用更形成独特优势。在皮影主题装置中,将传统操控杆替换为体感捕捉设备,观众可通过肢体动作驱动数字皮影叙事。这种创新既保留了网页56强调的“文化自信”展示内核,又实践了网页38中“结构清晰的内容传达”方法论,使古老艺术焕发新生。

总结而言,清美集训的互动体验设计构建了“技术-参与-知识-文化”四维融合的创新体系。这种设计哲学不仅验证了信息艺术设计系提出的“体验环境系统设计”理论,更为艺术教育展示提供了可复制的范式。未来可进一步探索脑机接口、空间计算等前沿技术的融合应用,同时加强国际巡展中的文化适应性设计,使中国艺术教育的创新成果产生更广泛的跨文化共鸣。

猜你喜欢:集训画室

更多厂商资讯