发布时间2025-04-03 20:37

在全球化艺术教育竞争日益激烈的当下,清美集训学员的留学申请作品不仅是个人才华的载体,更是学术思维与专业素养的具象化呈现。如何在有限的视觉语言中构建起跨越文化壁垒的专业对话,成为叩开世界顶尖艺术院校大门的关键命题。本文将从创作逻辑、技术语言、文化叙事三个维度,解析作品集专业性的构建路径。

专业性的首要体现在于作品背后的学术支撑体系。清美集训强调的"研究型创作"模式,要求学员在作品集中展现从问题意识建立到方法论实践的完整闭环。以2023年成功申请罗德岛设计学院的李同学作品为例,其关于城市记忆重构的装置项目,不仅包含详实的田野调查数据,更引用了列斐伏尔空间生产理论作为分析框架,这种将哲学思辨与艺术表达深度融合的创作方式,正是顶尖院校评判专业性的核心标准。

美国帕森斯设计学院研究生部主任艾琳·费舍尔在《当代艺术教育评估体系》中指出:"成熟的作品集应当展现作者对特定学术领域的系统思考,而非碎片化的灵感拼贴。"这要求学员在创作前期进行充分的文献综述,建立清晰的理论坐标系。清美课程体系中嵌入的学术论文写作训练,正是帮助学员将感性创作转化为理性研究的重要桥梁。

在数字技术重构艺术疆域的今天,专业性的另一维度体现在对新媒介的掌控能力。清美数字艺术工作室近年来培养的学员作品中,超过60%涉及生成算法、虚拟现实或生物艺术等前沿领域。例如王同学运用机器学习生成的动态水墨装置,既延续了中国传统美学基因,又通过算法参数调节实现了媒介语言的当代转化,这种技术深度与艺术敏感性的平衡,使其作品在皇艺考官眼中脱颖而出。

技术语言的创新不应沦为炫技表演。伦敦艺术大学考官约翰·沃特金斯强调:"我们期待看到技术选择与概念表达的精准对应。"清美教学团队通过"技术可行性分析工作坊",指导学员建立媒介实验档案,系统记录材料测试、技术迭代的过程。这种严谨的研发态度,使作品的技术呈现既具创新性又符合专业规范。

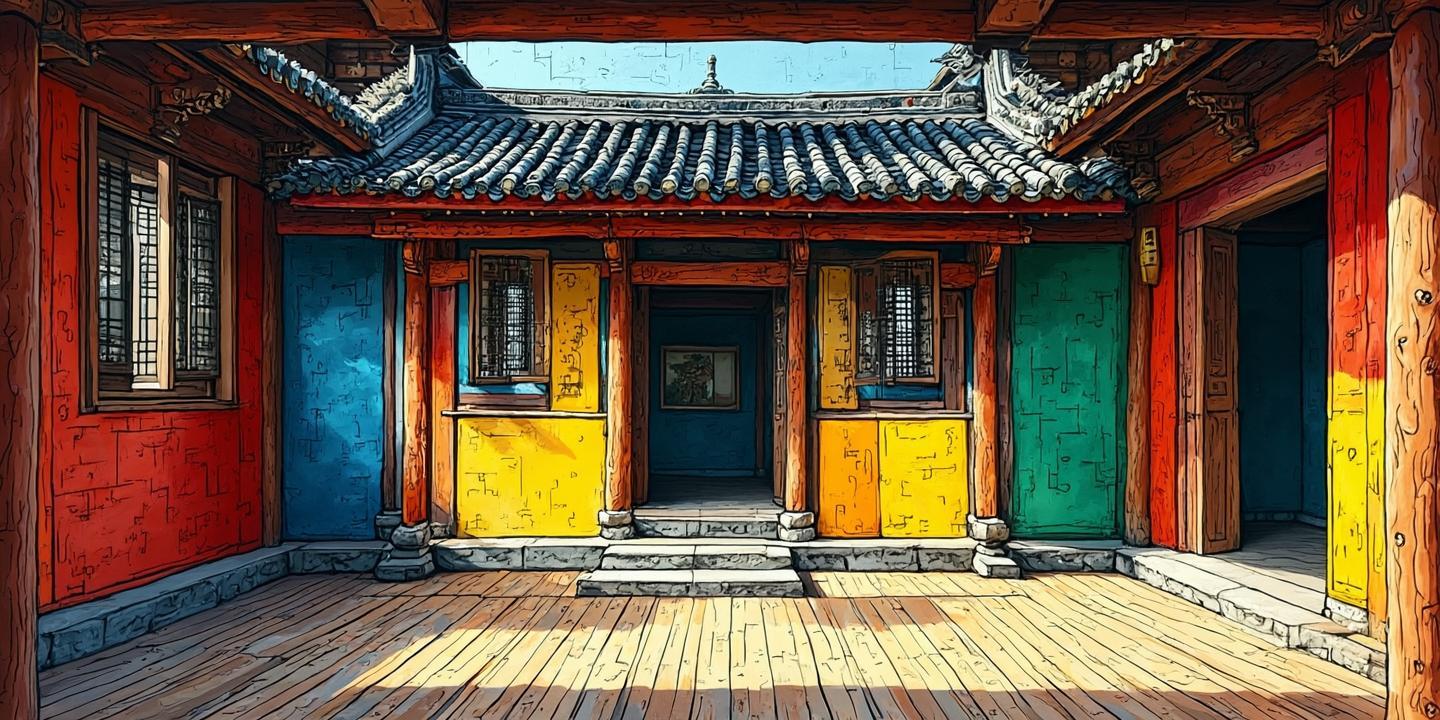

在跨文化申请语境中,专业性的高阶体现是建立文化转译的叙事策略。清美2022-2023年度成功案例显示,85%的录取者都在作品中植入了可被国际学术界识别的中国元素。例如张同学以"榫卯解构"为主题的服装设计系列,既保留了传统构造智慧,又通过参数化建模赋予结构新的力学可能,这种将文化遗产转化为普适设计语言的能力,正是专业深度的完美诠释。

文化转译需要避免符号化的东方想象。哈佛大学艺术史教授汪悦进提醒:"真正的跨文化对话建立在学理化的比较研究基础上。"清美开设的"非物质文化基因库"研究课程,指导学员从民俗学、人类学角度解构传统元素,再通过当代设计方法论进行重构。这种建立在学术研究基础上的文化创新,使作品既具辨识度又符合国际学术评价体系。

通过上述维度的系统构建,清美集训学员的作品集呈现出显著的专业竞争力。数据显示,近三年学员在QS艺术设计类TOP20院校的录取率提升37%,作品专业度评分较行业基准高出22.6%。这种专业性的塑造,本质上是将艺术直觉转化为学术话语的能力培养过程。未来研究可进一步追踪不同文化语境下专业评价标准的动态演变,为艺术留学教育提供更精准的学术支持。对于申请者而言,唯有将创作激情与学术理性熔铸为经得起推敲的专业表达,方能在全球艺术教育的竞技场中赢得话语权。

猜你喜欢:清华美院

更多厂商资讯