发布时间2025-04-03 21:53

在清华大学美术学院(清美)的集训体系中,色彩课程不仅是艺术表达的基石,更是连接理性思维与感性创造的核心桥梁。该课程以系统性、实践性和创新性为特色,通过多元化的教学内容与科学的教学方法,帮助学员从基础理论到综合应用形成完整的色彩认知体系,最终实现艺术表现力的突破。以下从多个维度解析清美集训色彩课程的核心内容与教学逻辑。

清美色彩课程的理论教学以色彩三要素(色相、明度、纯度)为核心展开。学员需深入理解原色、间色与复色的生成逻辑,掌握冷暖对比、互补色运用等基本原理。例如,通过分析印象派画作中的色彩分解技巧,学员学习如何通过色相推移创造画面节奏感。课程强调色彩心理学维度,如红色象征激情、蓝色传递冷静等情感属性,并要求学员在创作中结合主题进行色彩符号的语义编码。

在色彩调和领域,教学团队开发了六维调色模型:从明度平衡、纯度过渡到面积配比,系统训练学员的调色能力。例如在静物写生中,教师会通过莫兰迪色系案例,演示如何通过降低纯度实现画面和谐;而在场景创作时,则引入蒙德里安的几何色块构成,帮助学员理解对比色搭配的视觉张力。这种理论联系经典案例的教学方式,使抽象概念具象化,大幅提升学习效率。

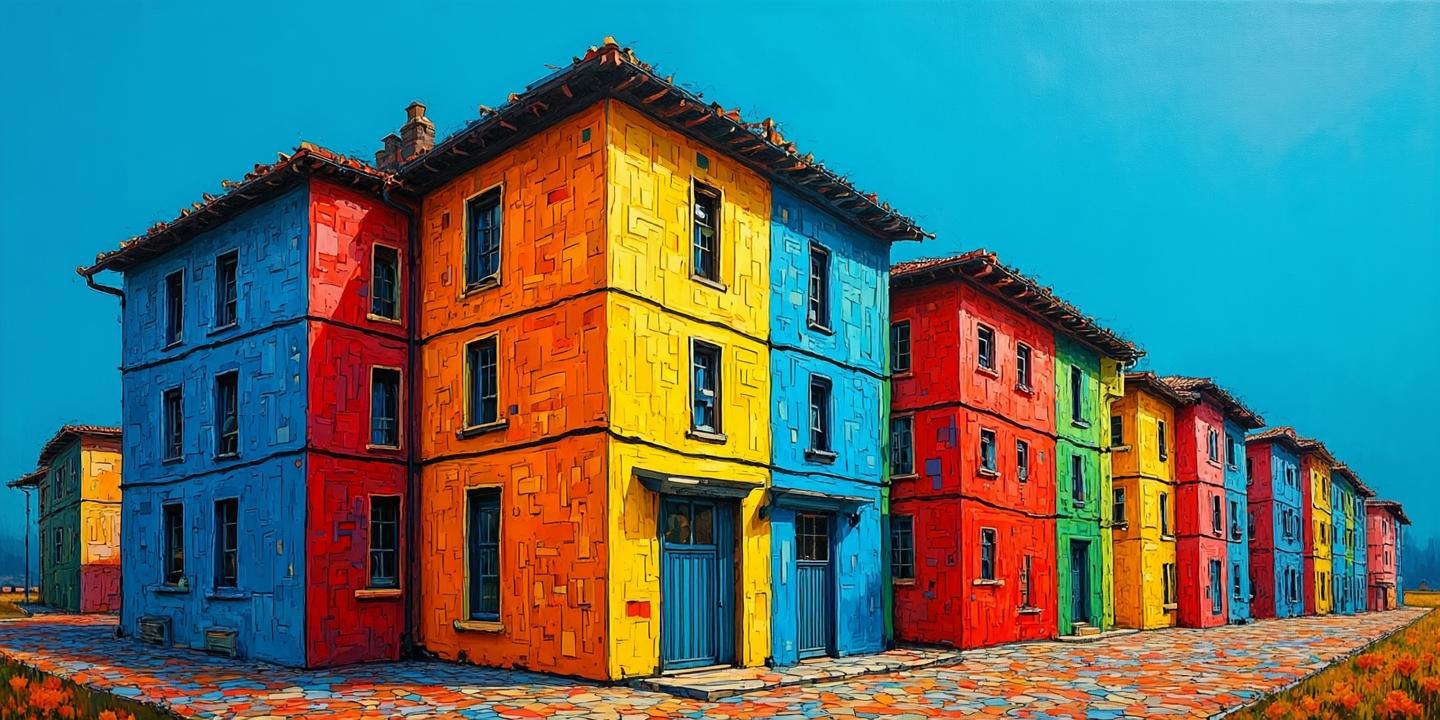

空间维度塑造是清美色彩教学的特色模块。课程引入空气透视原理,指导学员通过色彩冷暖变化模拟空间纵深:前景采用高纯度暖色(如镉红、中黄),中景过渡到中性色调,远景则用低纯度冷色(群青、钴蓝)营造退晕效果。在建筑色彩专题中,教师会结合柯布西耶的色阶理论,分析光影对材质色彩的影响规律,要求学员在作业中表现不同时间段的光色变化。

针对材质表现,课程开发了分层训练法。初级阶段通过丝绸、金属等单一材质写生,掌握高光与反光处理技巧;进阶阶段则要求综合表现复合材质场景,如玻璃器皿与木质家具的组合。教学中特别强调媒介特性,如水粉的覆盖性适合塑造厚重质感,而水彩的透明特性则用于表现光影通透感。实验室配备专业设备如3D打印机,辅助学员验证色彩与空间结构的关系。

在写生创作环节,课程采用「观察-解构-重构」三步法。户外写生时,学员需在30分钟内完成色彩速写,捕捉自然光色瞬息变化;室内创作则要求对同一静物进行多色调变体练习,如将苹果从写实色彩转化为表现主义的情绪化用色。教师团队引入「色彩日记」制度,要求学员每日记录环境色变化,培养敏锐的色彩感知力。

为应对艺考需求,课程设置应试策略专题。通过分析历年清美校考高分卷,提炼出「三分钟色调定位法」:快速确定画面主色调(如黄灰调、蓝紫调),建立色彩情绪基调;同时开发「模块化调色盘」,将常用色系预调为8组过渡色阶,确保考试时高效完成色彩衔接。模拟考试中特别强调时间分配,要求色彩大关系在40分钟内铺设完成,细节刻画控制在20分钟。

课程鼓励学员突破传统范式,探索非再现性色彩语言。在抽象构成课题中,要求将音乐节奏转化为色彩韵律,如用跳跃的橙色块表现爵士乐片段;在综合材料实验中,尝试将宣纸拓印与传统矿物颜料结合,创造东方美学意境。教学团队引入NCS自然色彩系统,结合数字色轮工具,帮助学员科学规划色域分布。

文化符号转译是高阶课程的重点。通过研究敦煌壁画中的石青、朱砂等传统色系,学员学习如何将文化遗产转化为当代视觉语言;在民俗主题创作中,要求解构年画色彩符号(如门神服饰的五色体系),进行现代设计转译。课程还设置跨学科工作坊,邀请染织专业教师指导植物染色工艺,拓展色彩表现的物理维度。

总结而言,清美集训色彩课程通过理论体系的科学建构、表现技法的深度锤炼、实践场景的多元拓展以及文化创新的持续探索,形成了一套完整的色彩教学生态系统。其价值不仅在于提升学员的应试能力,更在于培养具有国际视野与本土文化自觉的艺术创作者。未来,随着虚拟现实、智能调色等新技术的发展,色彩教学或将进一步融合科技手段,探索沉浸式学习场景,这为艺术教育创新提供了新的研究方向。对于学员而言,持续深化对色彩本质的理解,在传统与当代、理性与感性之间寻找平衡点,将是实现艺术突破的关键。

猜你喜欢:清华校考

更多厂商资讯