发布时间2025-04-03 22:48

美术生从生活中寻找命题创作灵感,需要建立多维度的观察与转化机制。以下是结合艺术创作规律与实用方法的系统性建议:

1. 日常场景的深度解构

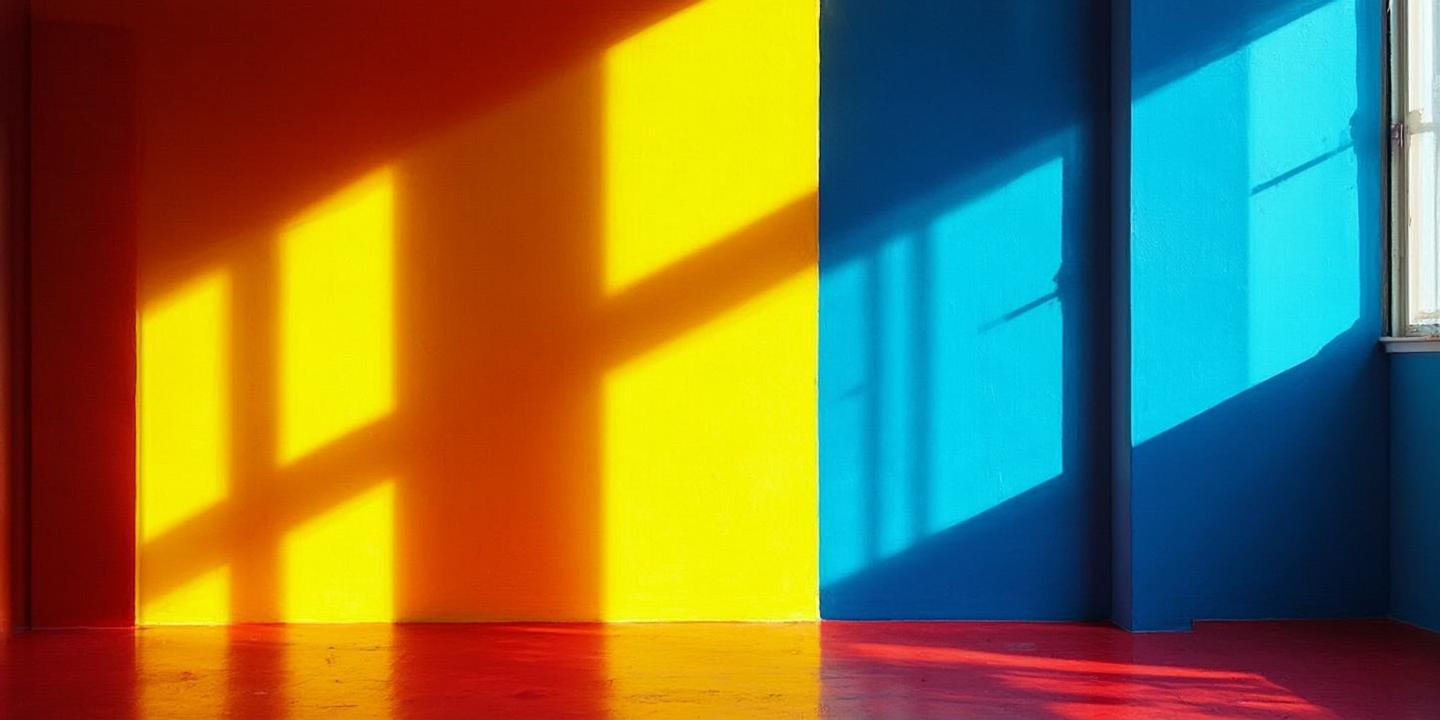

从街巷市集、校园生活等日常场景中捕捉细节:如光影变化下的建筑肌理(网页41提到的速写技巧中强调的「动态与特征捕捉」)、人物互动时的肢体语言(网页47指出速写需关注「躯干动态辐射规律」),甚至菜市场的色彩组合都能成为素材。例如孙景波教授在云南写生时,通过共同劳作捕捉佤山人劳作姿态的独特韵律(网页19),这启示我们通过「沉浸式体验」激活观察敏感度。

2. 自然元素的意象转化

自然界的光影、生物形态、季节更替均可作为创作母题。如网页11建议通过户外写生「将自然肌理转化为抽象符号」,可尝试将落叶的脉络结构解构成装饰纹样,或将云雾流动感融入画面构图。丹麦艺术家Olafur Eliasson的雾霭装置艺术(网页2)正是通过重构自然现象触发观众的空间感知。

1. 历史符号的现代表达

研究传统工艺(如瓷器纹饰)、民间美术(剪纸、年画)中的视觉语言,结合当代语境进行重构。网页11强调「历史文化符号的提炼」,例如将青铜器饕餮纹与现代机械元素混搭,形成文化隐喻。孙景波创作《贞观盛会》时与历史学家反复考证服饰细节(网页19),体现传统元素转化的严谨性。

2. 个人情结的视觉编码

将成长经历、情感创伤等转化为独特视觉符号。如草间弥生通过描绘幻觉圆点实现自我疗愈(网页2),这种「潜意识情结视觉化」方式值得借鉴。可通过情绪板记录特定心境下的色彩偏好、肌理感受,形成个人符号库(网页36建议的「涂鸦记录法」)。

1. 现象级话题的视觉批判

关注城市化进程中的空间异化、科技等议题。如网页19提到当代艺术家应避免「宏大叙事空洞化」,转而聚焦外卖员生存状态、社区拆迁等微观视角。可参考德国新表现主义画家基弗将战争废墟转化为历史反思的创作路径。

2. 跨学科调研法

结合人类学田野调查方法:录制市井方言作为声音素材,收集旧物构建记忆装置。网页36提出的「命题设计法」可延伸为针对特定群体(如银发族数字困境)的调研式创作,通过访谈记录、物品采集构建叙事线索。

1. 素材库的模块化整理

按「场景-色彩-肌理-符号」建立数字素材库,使用Notion等工具分类标签。网页65提到的《命题速查手册》示范了将「车站、市集等场景元素」模板化的方法,便于快速调用。

2. 实验性创作流程

1. 速写本的日常修行

每日完成「3分钟动态速写+10分钟肌理实验」,培养即兴捕捉能力。网页41强调速写需「以轮廓捕捉特征」,可设定主题如「手的100种状态」进行专项训练。

2. 灵感回溯机制

建立「灵感-草图-作品」转化档案,定期复盘。例如将地铁偶遇的场景速写,经三周沉淀后发展为综合材料作品,记录思维迭代过程(网页36的「思维导图整理法」)。

通过上述方法,美术生可将生活转化为持续供给创作能量的生态系统。关键在于保持「开放的感知状态」与「系统的转化能力」,正如网页2中艺术家通过日常观察发现「炊烟与童年记忆的重叠」,最终将瞬间感动升华为具有普遍共鸣的艺术表达。

猜你喜欢:北京校考

更多厂商资讯