发布时间2025-04-03 23:47

在当代艺术教育中,美术集训不仅是技法提升的场所,更是审美意识觉醒的沃土。通过系统性、高强度、多维度的训练,学生得以突破日常感知的局限,逐步构建起对形式、色彩、情感的深层理解。这种审美意识的培养不仅关乎艺术创作的质量,更是个体文化素养与创造性思维发展的核心路径。正如席勒所言,审美教育是“感性与精神力量的和谐统一”,而美术集训正通过实践与理论的交织,将这一理念转化为具体的教育行动。

美术集训对观察能力的重塑,是审美意识形成的起点。在传统教学中,“看”往往停留在对物象的机械复制,而集训通过“整体观察法”与“细节解构法”的结合,引导学生突破表象认知。例如,在人物速写课程中,教师会要求学生在30秒内捕捉动态轮廓,再逐步深化至肌肉纹理的微观表现,这种从宏观到微观的切换训练,使学生的视觉思维从被动接收转向主动分析。

感知能力的进阶则体现在对多维视觉元素的整合。通过光影实验、空间透视建模等课程,学生开始理解阴影不仅是明暗对比,更是情感表达的载体。如达芬奇《蒙娜丽莎》的微笑之所以神秘,正源于他运用了“渐隐法”的光影处理。集训中通过临摹经典作品,学生得以亲身体验大师如何将物理性观察转化为艺术性表达,从而建立审美感知的立体框架。

色彩训练突破了对色谱的简单识别,转而关注情感共鸣与文化隐喻。在印象派专题课程中,学生需要分析莫奈《睡莲》系列的色彩温差变化,并通过实地写生捕捉晨昏光线对景物的重构。这种训练使色彩认知从“物理属性”升华为“情感符号”,如蓝色调在梵高笔下是忧郁,在葛饰北斋作品中却成为静谧的象征。

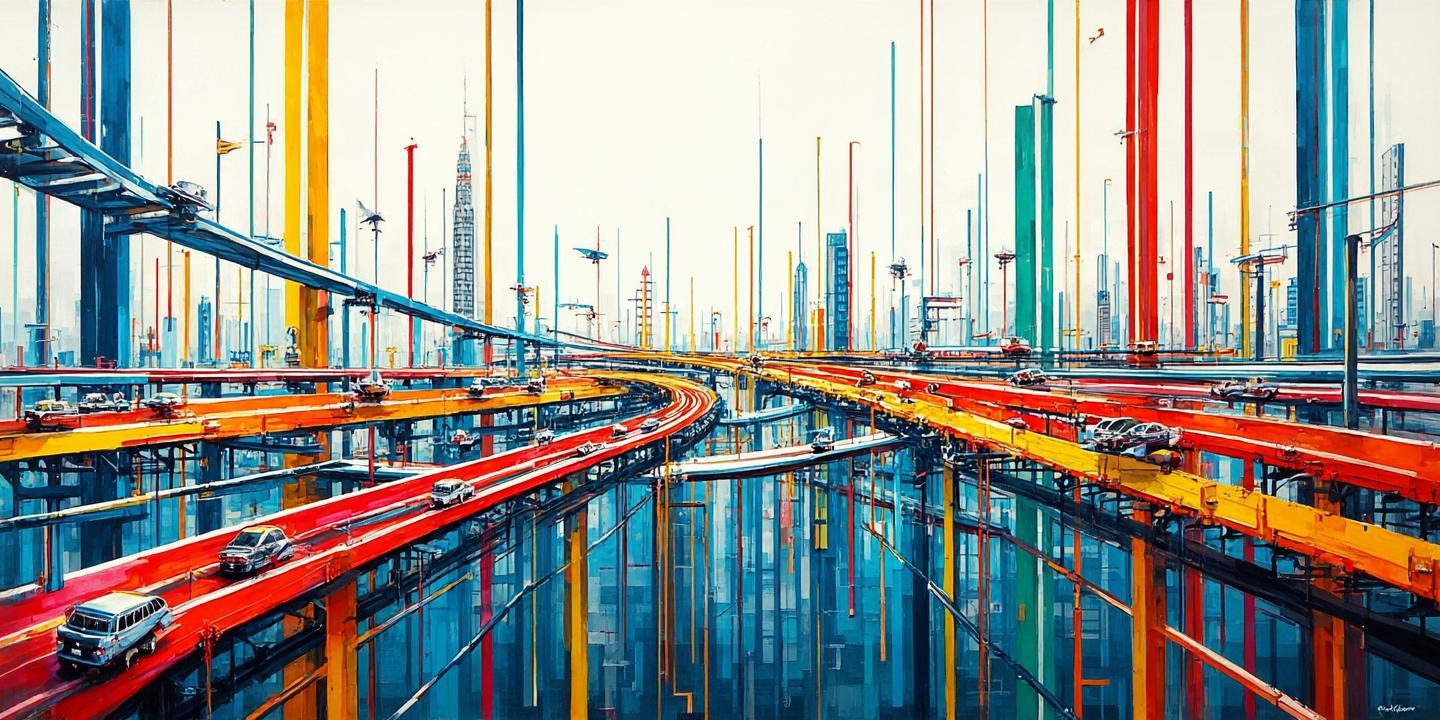

构图法则的教学则颠覆了机械的黄金分割定律。通过动态构图实验,学生尝试用蒙太奇手法解构传统画面,如将宋代山水画的散点透视与康定斯基的抽象构成相结合。教师引导学生在矛盾中寻找平衡:一幅描绘城市喧嚣的作品,可能通过倾斜的地平线与密集的几何块面,传递现代社会的失衡感。这种训练使构图从技术规范升华为观念表达。

跨文化比较课程打破艺术认知的单一性。在“东西方线条美学”专题中,学生对比八大山人的水墨枯笔与毕加索的立体派线条,发现前者追求“气韵生动”的留白,后者强调空间解构的张力。这种比较不仅拓宽审美视野,更促使学生反思文化基因对艺术表达的决定性影响。

当代艺术批判训练则培养审美的思辨能力。通过解析班克斯的街头涂鸦与徐冰的《天书》,学生认识到审美价值的标准具有历史流动性。教师引入法兰克福学派的艺术批判理论,引导学生在商业与艺术的博弈中建立独立的审美判断体系。这种训练使审美意识从被动接受转向主动建构。

主题创作项目是审美意识的具体外化。在“城市记忆”主题创作中,学生需要将混凝土的肌理、地铁的流动光影、广告牌的色彩碎片进行艺术转化。教师采用“思维导图法”引导学生从具象元素中抽离形式美感,再通过材料实验寻找最佳表现媒介。这种从观察到表达的完整链条,实现了审美意识向物质形态的转化。

即兴创作训练则激发审美的即时效度。在声音可视化工作坊中,学生将肖邦夜曲的旋律起伏转化为抽象色块的运动轨迹,通过音乐节奏与视觉韵律的互文,拓展了审美感知的跨模态可能。这种训练印证了格式塔心理学“异质同构”理论,证明审美意识具有超越媒介的共通性。

美术集训构建的审美教育体系,实质是认知革命的系统工程。从视觉思维的觉醒到文化基因的解码,从形式法则的掌握到创作实践的突破,每个环节都在重塑学生对美的理解维度。未来的美术教育可能需要进一步整合神经美学研究成果,通过脑电波监测等技术手段量化审美体验;同时应加强艺术与科技的跨界融合,在VR创作、AI艺术等新兴领域探索审美意识的新形态。正如杜威在《艺术即经验》中所言:“审美经验的最高价值,在于它能够将生命体验转化为可传递的形式。”这种转化能力的培养,正是美术集训给予学生最宝贵的礼物。

猜你喜欢:集训画室

更多厂商资讯