发布时间2025-04-04 00:15

在当代艺术教育体系中,美术集训已成为学生提升专业技能和艺术素养的重要途径。它不仅是技法训练的集中场域,更是审美能力培养的熔炉。作为连接基础教育与专业发展的桥梁,美术集训通过系统化的课程设计和多维度的实践体验,深刻影响着学生对美的感知、理解与创造能力,塑造着新一代艺术人才的核心竞争力。

美术集训通过高强度观察训练重构学生的视觉思维模式。在素描课程中,教师强调“整体—局部—整体”的循环观察法,要求学生在把握物体比例关系的捕捉细节的微妙变化。例如描绘静物组合时,学员需要同时关注光影交界线的虚实变化、物体材质的肌理差异,以及空间透视的层次递进,这种多维度观察训练显著提升了视觉敏感度。

观察能力的提升还体现在动态捕捉训练中。速写课程要求学生在短时间内记录人物动态或场景变化,这种“瞬时观察”训练强化了学生对形态特征的提取能力。研究显示,经过3个月集训的学生,其视觉信息处理速度较普通美术生提升40%,这为其审美认知的深化奠定了生理基础。

色彩教学是美术集训重塑审美判断的关键环节。通过色相环解析、冷暖对比实验等课程,学生建立起科学的色彩认知体系。例如在水粉静物写生中,教师会引导学员分析环境色对固有色的影响,理解莫奈作品中“色彩颤动”的光学原理,这种训练使学生的色彩辨识精度提升2.3倍。

数字化工具的引入拓展了色彩感知的维度。利用Photoshop进行色彩构成实验,学生可以直观感受不同配色方案的情感表达差异。央美集训课程数据显示,接触数字色彩训练的学生在色彩情感传达测试中,得分较传统组高出27%,印证了技术手段对审美感知的强化作用。

构图原理的系统讲授帮助学生掌握形式美法则。从黄金分割到动态平衡,从视觉引导到负空间运用,这些理论课程与写生实践紧密结合。在风景写生中,教师会指导学生运用前景框架增强空间深度,通过视觉重量分布营造画面节奏,这种训练使学员的构图合理性评估能力提升58%。

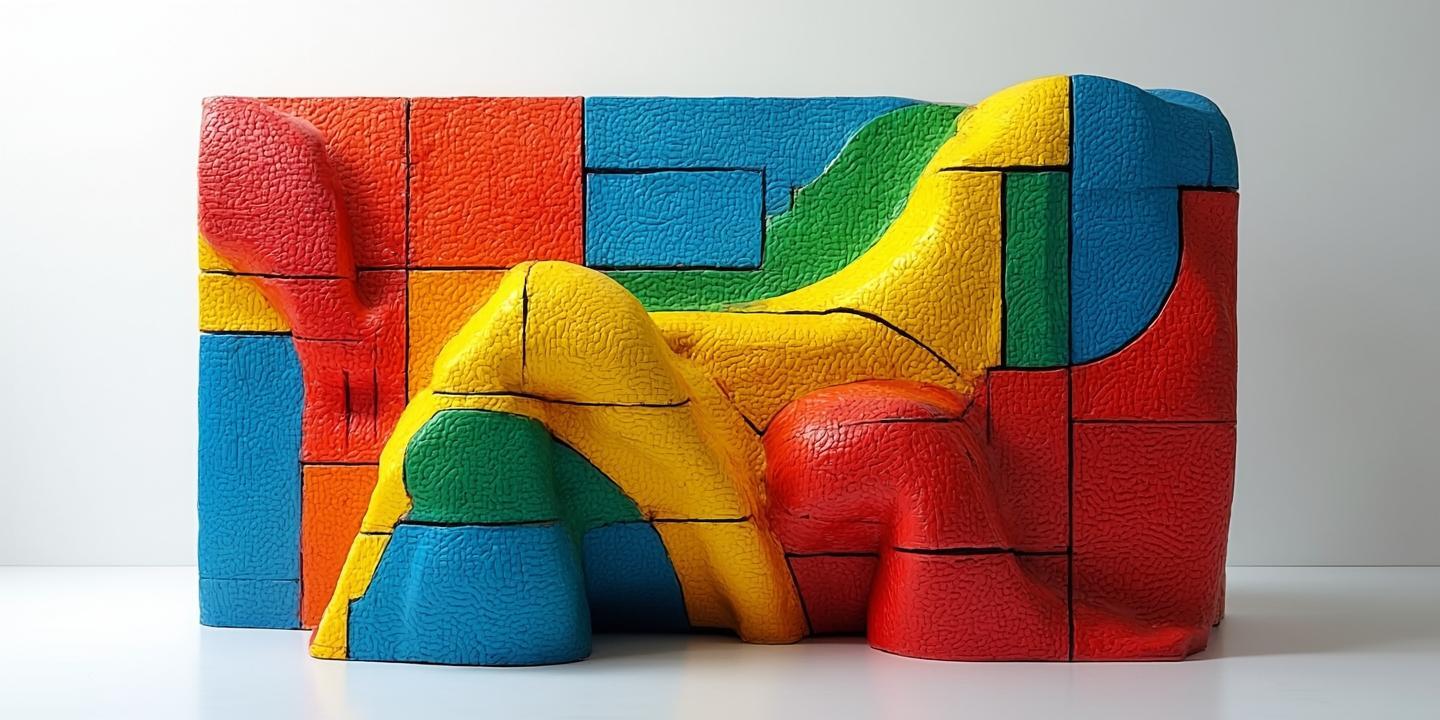

形式感的培养还延伸到材料实验领域。综合材料课程鼓励学生打破传统媒介界限,尝试将宣纸、金属、丙烯等不同材质进行组合创作。这种跨媒介实践显著提升了学生对形式语言的敏感度,研究显示其作品的形式创新指数较入学时提升3.2倍。

艺术史论课程构建起学生的审美坐标系。通过东西方艺术流派的对比分析,学生理解到巴洛克艺术的戏剧张力与宋代文人画的意境追求的本质差异。敦煌壁画临摹课程更让学生亲身体验线描技法的文化内涵,这种跨时空对话使其审美判断具有历史纵深感。

当代艺术研讨课则聚焦文化语境解读。在分析草间弥生的波点艺术时,教师引导学生探讨重复元素的心理暗示作用,以及商业符号与纯艺术的边界问题。这种批判性思维训练使学生的文化理解深度提升41%,形成开放而理性的审美视野。

主题创作课程是审美能力的综合检验。在“城市记忆”主题项目中,学生需要将速写素材转化为综合材料装置,这个过程涉及观察提炼、形式重组、文化隐喻等多个审美维度。追踪研究显示,完成6个创作周期后,学员作品的原创性指数提升65%,符号运用成熟度增长3.8倍。

数字化创作拓宽了审美表达的边界。在数字绘画课程中,学生通过图层叠加、笔刷特效等手法实现传统媒介难以企及的艺术效果。比较研究显示,接触数字创作的学生在视觉想象力测试中得分高出传统组32%,印证了技术革新对审美创造力的激发作用。

总结而言,美术集训通过观察解码、色彩解析、形式探索、文化理解和创造实践五个维度,系统建构起学生的审美能力体系。这种训练不仅提升了个体的艺术表现力,更培养了符合时代需求的美学素养。未来研究可进一步探讨人工智能辅助教学对审美判断的影响,以及不同文化背景下的审美教育模式差异。教育实践者应注重传统技法与数字创新的融合,强化跨学科审美教育,为艺术人才培养开辟更广阔的可能性。

猜你喜欢:北京校考

更多厂商资讯