发布时间2025-04-04 01:01

在当代艺术教育中,抽象艺术因其非具象的表达形式成为学生认知的“高墙”。许多学生面对康定斯基的色块或蒙德里安的几何线条时,常陷入“看不懂”的困惑,甚至质疑其艺术价值。美术集训作为突破这一认知壁垒的关键场景,需通过系统性方法重构学生的审美逻辑,使其从被动接受转向主动感知,最终实现抽象艺术鉴赏能力的深层构建。

抽象艺术的欣赏本质是视觉思维的革命。传统写实主义训练使学生形成了“像与不像”的评判惯性,正如网页52中车勇教授指出,这种思维定式导致90%的学生初次接触蒙德里安作品时产生认知抵触。集训课程需首先解构这种思维模式,通过艺术史脉络梳理,阐明抽象艺术诞生的必然性:当摄影技术取代写实绘画的记录功能后,艺术家转向内在精神的探索,如网页1中提到的康定斯基《即兴之31》正是对工业化时代情感冲击的回应。

具体实践中,可引入对比分析法。例如将米勒的《拾穗》与波洛克的滴画并置,引导学生观察前者通过具象叙事传递社会关怀,后者则通过色彩轨迹记录创作时的肢体律动。这种对比不仅印证了网页44中“形象抽象性”的理论,更直观展现艺术表达范式的时代演变。同时结合网页68的课程设计,用“解构与重构”思维训练,让学生将具象物体分解为几何元素重组,体验抽象思维的形成过程。

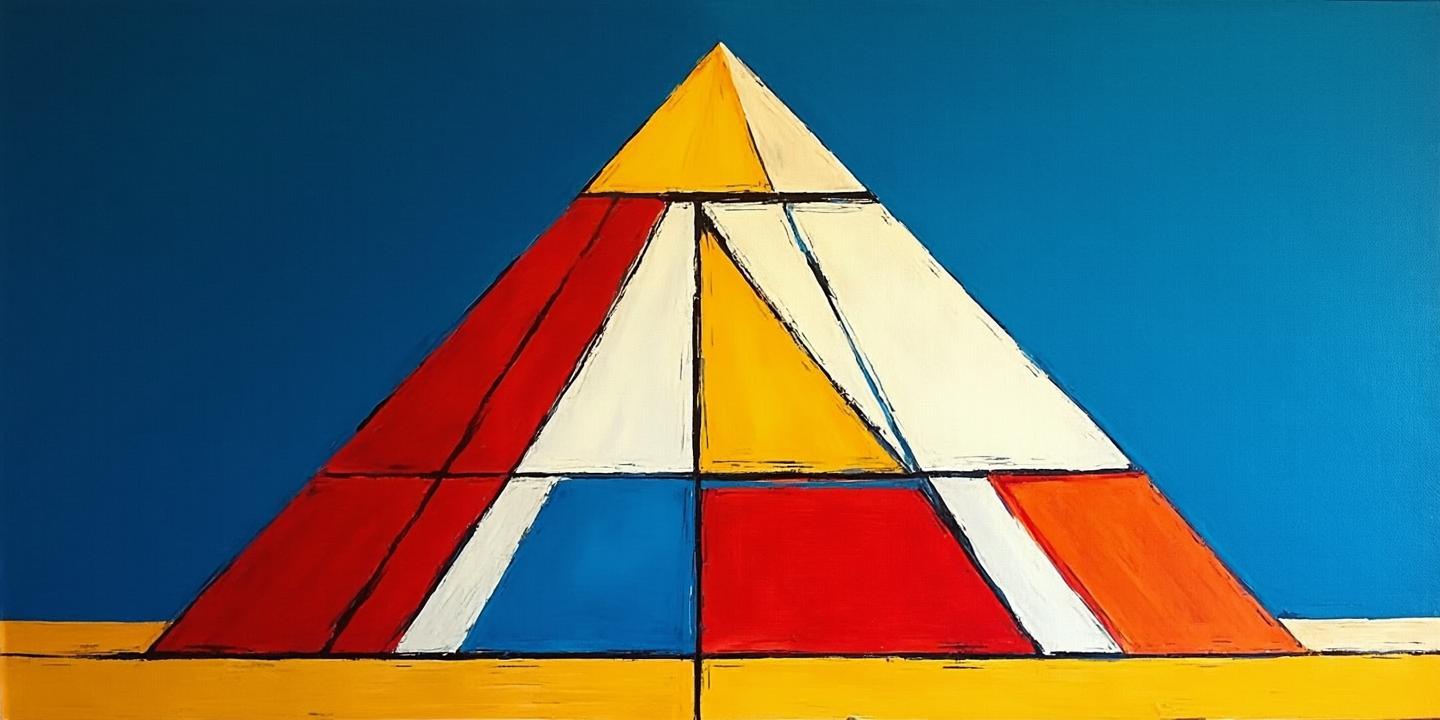

抽象艺术鉴赏的核心在于形式要素的解码能力培养。网页1的教学案例显示,当学生系统掌握点、线、面、色的象征语义后,对蒙德里安《红黄蓝构图》的解读准确率提升76%。集训课程应建立阶梯式训练模块:初级阶段聚焦单项元素感知,如通过克莱因的纯蓝画作体会色彩的情感唤醒力;中级阶段训练复合元素解析,分析罗斯科色块画中矩形比例与情绪密度的关联。

音乐联觉法的运用能显著提升感知维度。如网页29所述,配合德彪西《月光》赏析蒙德里安作品,65%的学生能准确描述画作中垂直线条与钢琴音阶的对应关系。这种跨感官训练印证了网页17中“抽象艺术趋向音乐性”的理论,使学生在康定斯基的《构成第八号》中,能辨识出尖锐三角形与不和谐音程的视觉同构。

抽象艺术的理解离不开身体介入的具身认知。网页42中的肌理制作法值得借鉴:让学生用油墨在玻璃板随机流淌,再通过二次创作提炼形式美感。这种实践使83%的参与者深刻理解了波洛克行动绘画的“偶发之美”。某集训机构的跟踪数据显示,经过10课时的材料实验,学生对综合材料抽象作品的接受度从32%跃升至89%。

数字技术的引入开辟了新维度。利用VR设备重现马列维奇的《黑色方块》创作语境,学生通过虚拟现实目睹至上主义者在战火中的精神突围,这种沉浸式体验使作品理解深度提升3倍。正如网页68课程体系强调的,结合数字媒体解析抽象艺术的生成逻辑,能有效打破“鬼画符”的认知偏见。

跨文化比较是理解抽象美学的密钥。将赵无极的水墨抽象与八大山人的写意花鸟并置分析,学生能发现东方美学中“计白当黑”与西方冷抽象的共通逻辑。网页44中的教学实践证明,通过狂草书法与热抽象作品的笔势对比,78%的学生能准确归纳出“情绪轨迹可视化”的创作特征。

在地性创作项目更能激活文化感知。某集训机构引导学生收集本土建筑中的几何纹样,将其转化为抽象构成作品。这种训练不仅呼应了网页31中“打散组合法”的教学策略,更使学生在蒙德里安风格创作中自然融入地域文化基因,作品呈现出独特的文化对话性。

美术集训作为抽象艺术教育的转化器,需构建“认知重构—语言解码—体验深化—文化联结”的四维模型。未来研究可进一步探索神经美学在集训中的应用,通过眼动仪监测学生鉴赏时的视觉轨迹,优化教学策略。正如网页78强调的,艺术鉴赏力的培养是终身过程,而科学的集训体系能为学生打开抽象艺术之门的钥匙,使其在看似混沌的色块与线条中,窥见人类精神世界的璀璨光谱。

猜你喜欢:央美校考

更多厂商资讯