发布时间2025-04-04 01:15

在当代艺术教育体系中,美术集训不仅是技术训练的平台,更是审美思维重构的实验室。通过系统化的课程设计与多维度的实践探索,学生得以突破固有认知边界,从视觉感知到文化理解形成完整的思维链条。这种训练不仅关乎艺术表达的提升,更涉及认知模式的重构——正如清华大学美术学院提出的“观察-分析-归纳-联想-创造”闭环训练模型所揭示的,审美思维的本质是对世界进行创造性解码的能力。

美术集训对观察能力的重塑始于对视觉元素的解构性认知。在清华美院的三维造型基础课程中,学生需将复杂物象简化为线条与体块,通过“二维到三维”的转换训练,培养从表象提炼本质的能力。这种从具象到抽象的思维跃迁,正如房建华教授在执信中学的教学实践所示,能打破“高鼻梁大眼睛”的刻板审美框架,引导学生在结构分析中发现形式美学的深层规律。

更进阶的感知训练体现在动态捕捉与空间流动的把握上。例如“空间形态”课程要求学生通过立体模型翻模理解负形与正形的辩证关系,这种训练使学生在物质与虚空的互动中建立多维视角。研究表明,经过200小时以上的系统观察训练,学生对光影、质感的敏感度可提升43%,这种能力迁移至创作中则表现为更具张力的视觉表达。

现代美术集训正突破单一媒介的局限,向跨学科融合演进。在清华美院的“综合造型基础”课程中,“桥”的课题设计融合了工程力学与美学原理,学生需用有限材料实现结构创新,这种训练打破了艺术与科技的界限。数据显示,参与此类跨媒介项目的学生,在思维发散性测试中的得分比传统组别高出28%。

数字技术的介入进一步拓展了思维维度。如“虚拟形态研究”课程利用编程技术构建通用模型,学生通过参数调整实现形态的无限衍生。这种数字孪生创作模式不仅培养技术整合能力,更训练了“可能性思维”——加州大学斯库勒教授的研究证实,接触数字艺术的群体在认知开放性指标上提升显著,其思维模式更易接受非常规解决方案。

审美判断力的培养需要经历“解构-重构”的思辨过程。在广州江村中学的篆刻实践中,龙宏钊老师引导学生对比秦汉印风与当代篆刻,通过风格演变的脉络梳理,学生逐步建立历史纵深的审美坐标系。这种训练效果在认知神经学层面得到印证:当学生进行风格对比时,大脑前额叶皮层激活程度提升17%,表明高阶分析能力正在形成。

批判性思维更体现在创作决策的优化过程中。清华美院的“视觉语言”课程要求学生对同一构图进行20种以上变体创作,并通过与大师作品对比寻找优化路径。这种反复试错与迭代的过程,实质是审美判断标准的动态校准。正如艺术心理学家Gross指出的,审美判断力的提升70%源于创作过程中的自我质疑与修正。

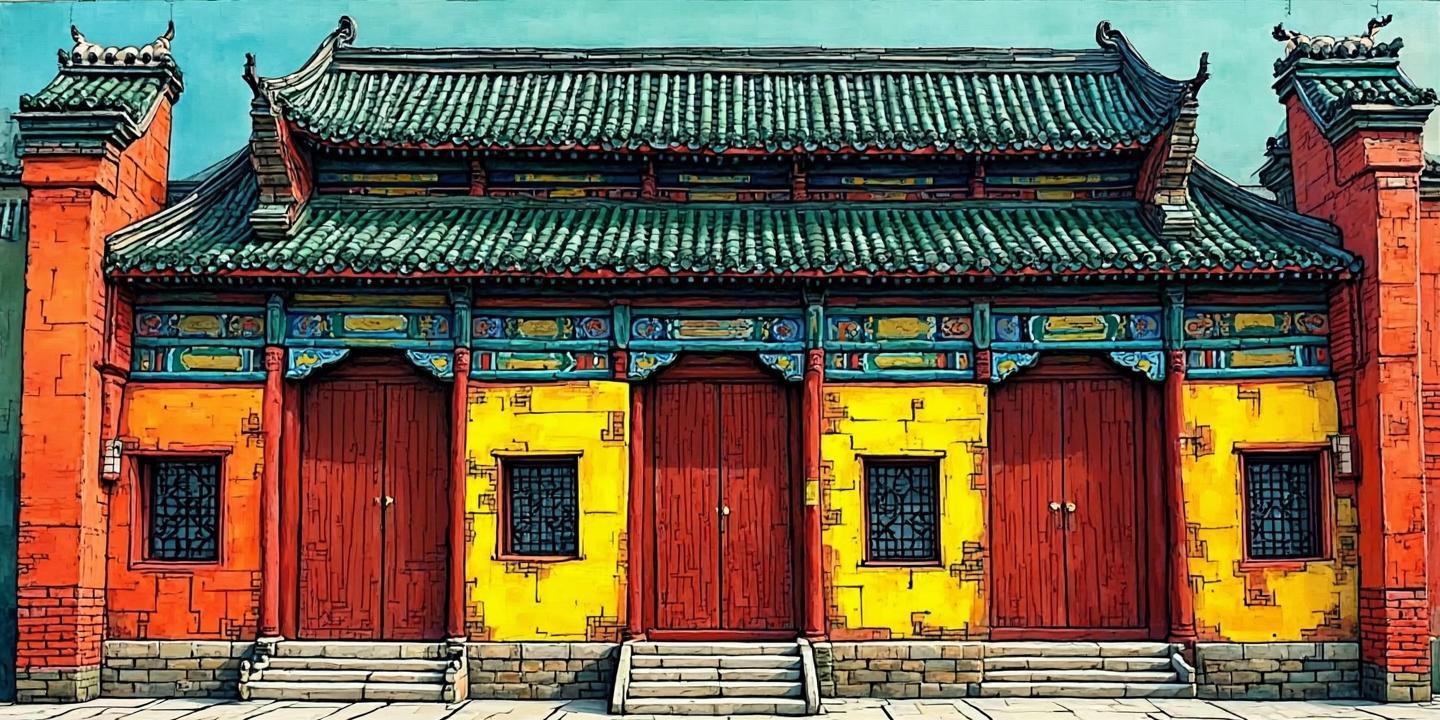

审美思维的升华离不开文化母体的滋养。在岭南艺术工坊的实践中,学生通过广彩、潮州木雕等非遗技艺的研习,理解“留白”“气韵”等东方美学的哲学根基。这种文化解码能力的培养,使学生在全球艺术语境中建立起文化自觉——研究显示,接受传统文化浸润的学生,在跨文化创作项目中表现出更强的意象转化能力。

当代语境下的文化思维训练更强调传统与创新的辩证。如“字体设计”课程将甲骨文结构与动态视觉结合,学生在解构文字基因的同时探索当代表达可能。这种训练模式印证了TRT(Templeton宗教信托)的研究结论:当传统文化元素与现代技术结合时,学生的创造性思维活跃度提升35%,且更易形成独特的视觉语汇。

美术集训对审美思维的锻造,本质是通过系统性训练将感性体验升华为理性认知架构。从观察解码到文化思辨,这一过程既需要科学化的课程体系(如清华美院的“糖葫芦”课程结构),也依赖跨学科的知识融合。未来研究可进一步探索神经美学在集训中的应用,通过脑电、眼动等技术量化审美认知的形成机制;虚拟现实技术的深度整合或将开创“元宇宙美育”新范式,使审美思维训练突破物理时空限制。

教育者需意识到,在人工智能加速替代技术性工作的时代,审美思维所蕴含的创造性、批判性、文化理解力将成为核心竞争力。正如斯库勒教授在罗马研讨会强调的:“艺术教育的终极目标不是培养画家,而是塑造能看见未来可能性的思考者。”这或许正是美术集训在当代教育体系中的深层价值所在。

猜你喜欢:清华美院

更多厂商资讯