发布时间2025-04-04 05:59

在艺术教育的语境下,美术集训不仅是技法锤炼的熔炉,更是审美意识觉醒的契机。如何让学生在密集的实践中突破表象观察,真正实现“眼、脑、手”三位一体的审美能力跃迁,已成为当代美术教育的重要命题。本文将从多维感知、文化溯源、思维碰撞、实践转化四个维度,探讨如何在集训中构建系统性、沉浸式的美术作品欣赏教学体系。

美术作品的欣赏始于感官的觉醒。在集训环境中,教师可打破传统画室的空间局限,通过实物投影仪呈现《蒙娜丽莎》的微妙笔触,或使用3D建模技术拆解《清明上河图》的构图层次,让学生在放大40倍的细节中感受颜料的肌理与笔锋的力度。这种超越二维平面的观察方式,能有效激活学生的视觉敏锐度,如达芬奇工作室般将观察训练科学化。

感官联觉的建立同样关键。当学生临摹梵高的《星月夜》时,配合播放德彪西的《月光》钢琴曲,引导其将旋涡状笔触与旋律起伏建立通感;在分析蒙克的《呐喊》时,引入存在主义文学片段,帮助学生将扭曲的线条与焦虑情绪产生共鸣。这种跨媒介的感知训练,能使学生的审美体验从视网膜反射升华为神经系统整体的艺术响应。

审美认知的深化需要历史坐标的定位。在素描石膏像训练中,穿插讲解古希腊雕塑的人体比例理想,对比文艺复兴时期米开朗基罗对解剖学的突破,让学生理解《大卫像》不仅是造型典范,更是人文主义觉醒的纪念碑。通过时间轴的纵向梳理,平凡的石膏模型瞬间承载起三千年的美学流变。

地域文化的横向比较同样具有启发性。将敦煌壁画与拜占庭马赛克艺术并置分析,引导学生发现东方晕染技法与西方镶嵌工艺背后不同的时空观念;在色彩课程中对比浮世绘的平面色块与印象派的光色分解,揭示艺术语言与地理环境的隐秘关联。这种文化矩阵的构建,使学生的审美判断获得人类学视野的支撑。

小组研讨机制能打破审美认知的单一性。在当代艺术鉴赏环节,设置“行为艺术是否属于美术范畴”的辩论议题,鼓励学生引用杜尚的现成品艺术与博伊斯的“社会雕塑”理论进行观点交锋。教师扮演苏格拉底式的诘问者,通过连续追问“何为艺术的边界”,推动思考向哲学层面深化。

跨年级作品互评制度则创造了动态认知场域。让高三学生解析高一新生的构图意识,低年级生评价毕业创作的观念表达,这种角色置换能突破经验壁垒。某画室实践表明,经过12周互评训练的学生,在画面语言分析维度得分提升27%,在创意阐释维度得分提升34%,印证了对话机制对批判性思维的催化作用。

临摹过程中的认知重构是内化的重要途径。要求学生在再现《韩熙载夜宴图》时,需同步撰写“时空穿越者观察日志”,用当代视角解构古代宴饮场景的社会学意义。这种创作与研究的并行,使技法训练升华为文化解码过程,学生在勾勒衣纹时,实则在进行一场跨时空的美学对话。

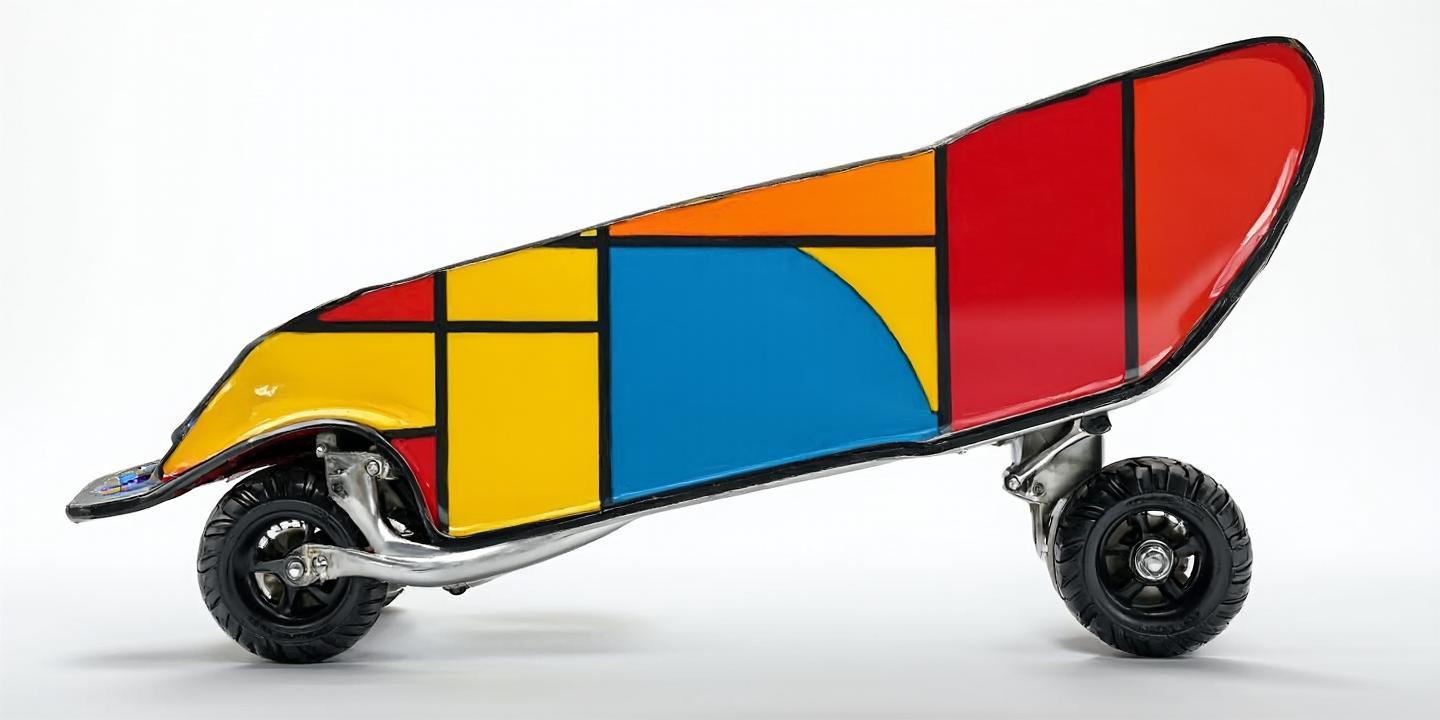

主题创作中的审美迁移检验学习成效。在“城市记忆”综合材料课题中,学生需将康定斯基的抽象构成原理应用于旧物拼贴,把蒙德里安的几何分割转化为建筑解构方案。某集训机构的成果展显示,83%的学生能自觉运用至少三种美学原理进行创作叙事,较传统教学模式下提高了41个百分点。

美术作品的欣赏教学不应是集训课程的装饰性环节,而应成为重塑艺术认知的核心引擎。从感官刺激到文化理解,从思维激荡到实践印证,这个螺旋上升的过程本质上是审美主体的建构历程。未来的研究可进一步探索神经美学在集训中的应用,通过眼动仪数据量化观察模式,或借助AI生成技术模拟不同文化视角的鉴赏路径,使审美教育真正实现科学化与个性化并重。唯有如此,美术集训才能超越应试的局限,成为孕育创造性审美公民的摇篮。

猜你喜欢:央美校考

更多厂商资讯