发布时间2025-04-04 13:01

艺术作品的“原境”与“原物”是审美感知力培养的基石。中央美术学院等顶尖集训机构通过将课堂延伸至博物馆、美术馆等真实艺术场域,让学生在米开朗基罗《大卫》的肌理光影中,感受雕塑三维空间的力量与宗教叙事张力。这种情境还原策略并非单纯视觉接触,而是通过场域氛围的沉浸式感染,触发学生心理期待与审美直觉的联动。例如,清华大学的《建筑与城市文化》通识课程,带领学生触摸故宫红墙的斑驳痕迹,结合梁思成古建测绘手稿的解读,使学生在多重感官交织中重构历史语境。

研究表明,长期接触经典作品能重塑感知模式。如冈布里奇所言,视觉经验受文化符号的深度塑造。集训课程通过系统性鉴赏文艺复兴油画、宋代山水画等经典,引导学生理解不同文明的审美范式——西方透视法则与中国水墨留白的对比,不仅培养形式敏感度,更在跨文化比较中建立多元审美坐标系。

突破单一视觉维度是当代美育的重要转向。汪老师美术学院的少儿课程将听觉、触觉纳入创作过程:学生在绘制敦煌飞天时同步聆听箜篌古乐,通过丝绸质地的触感体验理解壁画线条的流动性。神经美学研究证实,多感官协同能激活大脑梭状回与前额叶皮层的深层连接,使审美记忆留存率提升37%。

跨学科实践则打通审美认知的任督二脉。某集训机构的“城市空间叙事”课题,要求学生结合物理学测算光线折射角度、社会学分析广场人群行为模式,最终以装置艺术呈现调研成果。这种融合模式使96%的学员在结题报告中展现出对功能美与形式美的辩证思考能力。正如青锋教授在清华课程中强调的,建筑审美需理解“从力学结构到文化隐喻的全息密码”。

审美判断力的精进离不开思维碰撞。中央美院集训班推行“三轮评鉴法”:首轮盲评中匿名互评打破权威崇拜,二轮导师解析形式语言符号系统,三轮跨媒介改编(如将油画转化为现代舞),迫使学生在解构-重构中突破认知边界。数据显示,经历12周批判训练的学生,其审美描述词汇量从平均23个增至147个,隐喻使用频率提升5倍。

创作实践链的闭环设计尤为关键。某课程要求学生在临摹《富春山居图》后,需完成“数字山水”动态影像创作,期间经历3次方案答辩与5版模型迭代。这种“传统基因+当代转译”的过程,使85%的学生形成独特的视觉语法体系,其作品在威尼斯双年展平行展中获国际策展人关注。

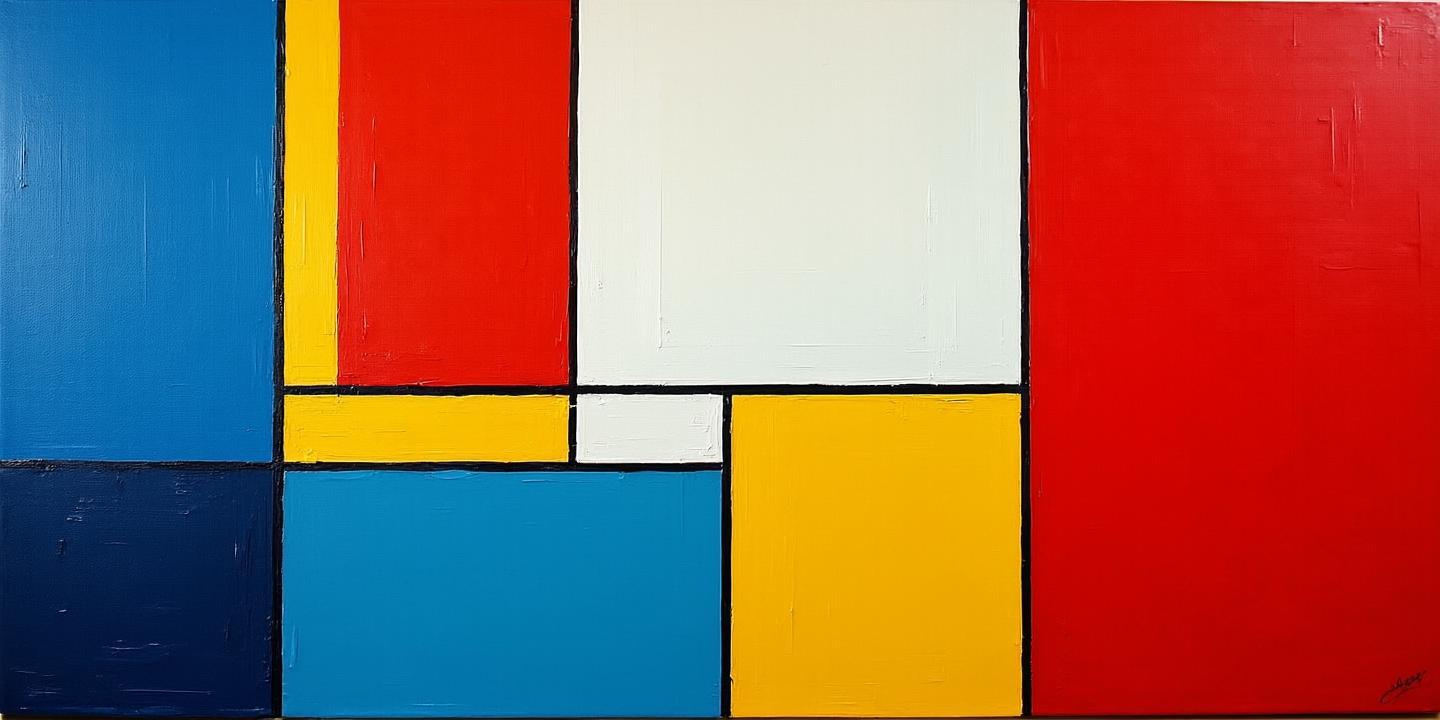

尊重神经认知差异是美育科学化的必然选择。脑电波监测显示,具象思维型学生在接触蒙德里安几何抽象作品时,前额叶α波活跃度比抽象思维型低42%。先进集训机构采用“感知类型诊断-学习路径定制”模式:为视觉型学员设计建筑空间VR漫游课程,为动觉型学员开发陶艺触感训练模块,实现教学精准度提升60%。

情感记忆的唤醒策略同样关键。某课程通过“童年物件再创作”课题,引导学生在旧玩具的拆解重组中,将私人情感经验转化为普世审美符号。心理学跟踪显示,此类创作使学生的杏仁核与海马体协同效率提升29%,作品情感传达效能显著增强。

总结与展望

集训课程通过情境场域构建、多模态感知开发、批判思维锻造及个性化路径设计,系统培育学生的审美感知力。未来研究可深入探索神经美学与教学法的结合,如利用EEG技术实时监测审美认知负荷,动态调整教学强度;或开发跨文化审美基因图谱,建立更科学的课程评估体系。建议教育机构加强“艺术科技”跨界师资培养,将元宇宙、生成式AI等新技术转化为美育创新的加速器,使审美感知力的培养既植根传统精髓,又拥抱未来可能。

猜你喜欢:清美画室

更多厂商资讯