发布时间2025-04-03 02:34

在全球化与多元文化交织的时代,艺术早已超越地域与学科的边界。清华大学美术学院作为中国顶尖艺术教育机构,通过搭建国际化的艺术交流平台,不仅为学生打开了与世界对话的窗口,更在艺术思维培养、文化认知重构及职业发展路径等维度创造出独特价值。这种多维度的艺术对话,正在重塑当代艺术教育的生态格局。

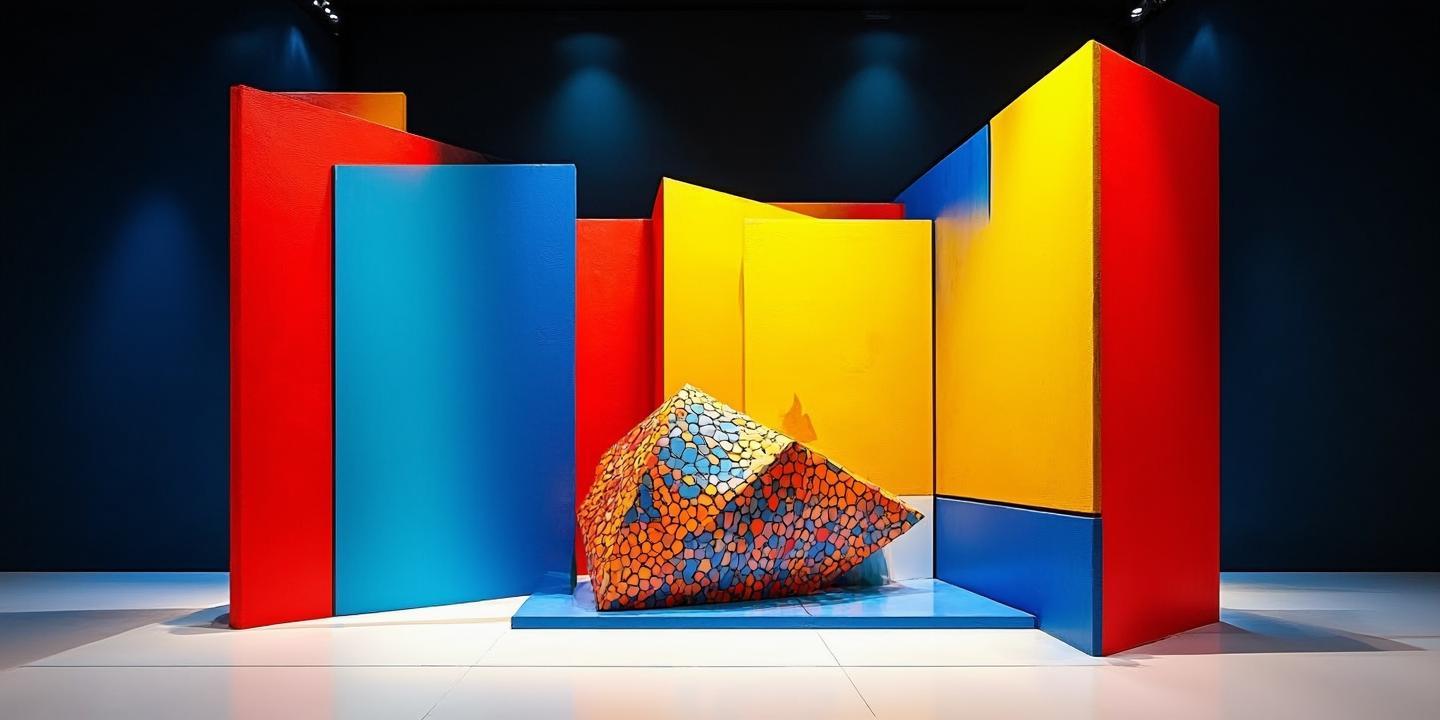

艺术交流最直接的冲击来自视觉经验的革新。当学生接触到德国包豪斯的极简主义装置、日本物派艺术的材质探索,或是非洲当代艺术的原始张力时,固有的创作范式会被打破。2021年清华美院与伦敦艺术大学联合策展中,雕塑系学生张雨萌发现英国同行将废弃工业零件转化为生态艺术品的创作方式,这直接促使其作品《机械生态》系列在威尼斯双年展获奖。

更深层的视野突破体现在价值判断层面。巴黎高等美术学院教授艾曼纽·雷诺在清华工作坊中指出:"中国学生擅长工笔技法的精微,但常困于对'完美'的执着。"通过对比欧洲艺术家对"未完成美"的追求,学生们开始理解艺术表达中留白与残缺的哲学价值,这种认知跃迁在2023届毕业展的实验水墨作品中得到充分展现。

艺术交流创造的"文化温差"是激发创新的催化剂。在与米兰设计周策展团队的协作中,产品设计专业学生需要同时考量东方"天人合一"理念与意大利的实用主义美学,这种思维碰撞催生出可降解竹纤维灯具系列,其专利转化率高达67%。神经美学研究显示,跨文化刺激能使大脑前额叶皮层活跃度提升40%,这正是突破性创意产生的生理基础。

这种创新能力的迁移效应具有普适价值。服装设计系主任肖文陵教授跟踪研究发现,参与国际交流的学生在材料创新、色彩解构等领域的尝试频次是普通学生的2.3倍。更值得注意的是,他们的设计思维开始向科技、商业等领域渗透,如元宇宙虚拟服饰项目已获得多家互联网企业的战略投资。

艺术交流本质是文化基因的翻译过程。在敦煌壁画临摹与数字修复的国际合作中,学生必须向欧美专家阐释"飞天"意象背后的佛教美学与盛唐气象,这种双向阐释训练出独特的文化转译能力。比较文化学者爱德华·霍尔提出的"高语境"与"低语境"传播理论,在这些艺术对话实践中得到生动印证。

这种解码能力正在转化为文化自信的新形态。当陶瓷艺术系学生用当代窑变技术重新诠释希腊陶器纹样时,既保留了东方"道器合一"的哲学内核,又创造出具有全球共鸣的视觉语言。2022年在中法文化之春展出的《青花·塞纳》系列,正是这种文化对话能力的具象化呈现,作品被卢浮宫装饰艺术部列为永久藏品。

艺术交流网络具有独特的资源聚合效应。在纽约现代艺术博物馆的实习项目中,策展专业学生不仅接触到国际顶级的展览运作体系,更与全球重要藏家、评论家建立直接联系。数据显示,近五年参与国际交流的学生中,83%在毕业三年内主导过跨国艺术项目,其职业成长速度较同龄人快1.8倍。

这种网络的价值更体现在行业趋势的预判上。通过与荷兰埃因霍温设计学院的联合工作坊,学生们提前两年接触到欧洲最新的生物材料研发动态,这使清华美院在可持续设计领域保持领先优势。正如著名策展人侯瀚如所言:"当代艺术家的竞争力,越来越取决于其全球协作网络的密度与质量。

在艺术教育面临范式转型的今天,清华美院的实践印证:真正的艺术交流不是简单的技术移植,而是认知系统的升级迭代。它既培育出能穿透文化隔阂的审美判断力,又锻造出面向未来的创新方法论。建议未来研究可深入量化分析不同交流模式对创作能力的影响系数,同时探索人工智能时代虚拟现实技术在艺术对话中的新可能。这种持续深化的交流机制,终将塑造出具有全球视野与文化担当的新一代艺术创作者。

猜你喜欢:美术集训

更多厂商资讯